Железные дороги

По мотивам квиза

Сегодня при слове «паровоз» нам представляется нечто невероятно устаревшее, не соответствующее современным стандартам, пыхтящее, загрязняющее атмосферу и медленно-медленно, с трудом волочущее за собой вагоны…

Символ прогресса

Понять, что двести лет назад это была суперпередовая технология, сопоставимая с какими-нибудь сегодняшними SpaceX, конечно, очень трудно.

Когда я готовилась к онлайн-квизу, посвящённому великим открытиям, изменившим жизнь человечества, то столкнулась с необходимостью отобрать всего несколько открытий — но «самых-самых». А это нелегко. Прошли миллионы лет с того момента, когда какой-то человек, которого мы сегодня скорее всего приняли бы за обезьяну, додумался до того, что можно схватить один камень, с его помощью обработать другой и получить острый скребок. С тех пор люди придумали самые невероятные вещи — они научились добывать огонь и выращивать пшеницу, создали письменность, начали обрабатывать металлы, придумали корабли, на которых можно было проходить тысячи километров по океану, стали печатать книги, строить огромные дома, создали множество лекарств — и так далее, ещё, ещё и ещё — вплоть до Интернета, мобильных телефонов и искусственного интеллекта.

Как из всего этого бесконечного списка выбрать самое существенное? Я выбрала три открытия, одним из которых было как раз появление паровоза и железных дорог. Железных дорог, покрывающих сегодня большую часть мира и вроде бы как уступающих по популярности автомобилям или самолётам. Тех самых железных дорог, которые во многом создали наш сегодняшний мир.

В начале XIX века Джордж Стефенсон начал успешно конструировать локомотивы, работавшие на силе пара, и одновременно развивать создание тех дорог, по которым эти самые локомотивы должны были ездить. И если сначала предполагалось, что это будет просто новый способ вывоза угля из шахт и доставки его на заводы, то потом быстро выяснилось, что применение их может быть куда более разнообразным.

Успехи и трагедии

15 сентября 1830 года была торжественно открыта железная дорога между Ливерпулем и Манчестером. Здесь уже можно было перевозить пассажиров. Восемь поездов двигались от одного города к другому. Тут произошло событие, полное печального символизма: один из участников этой поездки, депутат парламента от Ливерпуля Уильям Хаскиссон, во время остановки в середине пути подошёл к премьер-министру герцогу Веллингтону, чтобы поговорить с ним. В этот момент раздался сигнал о приближении ещё одного поезда по соседней линии рельсов. Все те, кто вышли из вагонов, вернулись на свои места, а Хаскиссон попытался перейти рельсы перед поездом, испугался, заметался, решил забраться в вагон, в котором ехал герцог, но подходивший поезд ударил открытую дверь вагона, которая выбросила несчастного на рельсы прямо под колёса. Остановить движение машинист уже не успел…

Так железные дороги сразу же продемонстрировали, что они могут быть невероятно полезными, но и крайне опасными.

Опасности от железнодорожного транспорта, кстати, в то время многим казались явно куда более сильными, чем преимущества. Фермеры боялись, что коровы, пасущиеся рядом с железнодорожным полотном, будут давать меньше молока. Любители природы волновались (в общем-то резонно), что дым паровозов испортит свежий воздух и красивые виды. Но это всё были только первые страхи, а по мере того как железных дорог становилось всё больше, разрастались и упрёки в их адрес.

Жизнь изменилась

До появления железных дорог жизнь людей была намного более «оседлой». Такого понятия, как сегодняшний комьютер, не существовало и не могло существовать в принципе. Кто сегодня может позволить себе регулярно, а то и ежедневно ездить издалека на работу? Может быть, зажиточные люди, уехавшие из пыльного и шумного города. Сесть в машину и поехать на работу, а вечером вернуться и расслабиться на лоне природы. Или, если не хочешь сидеть в пробках, доехать до железнодорожной станции, оставить здесь автомобиль и пересесть на поезд. Другой вариант — те, кто не могут найти работу в своём городке и каждое утро осаждают электрички, чтобы добраться до Москвы, а может быть, до Лондона или Токио.

В XVIII и большой части XIX века бедные люди, отправлявшиеся в город из деревни в поисках работы, скорее всего больше вообще не возвращались домой или возвращались очень не скоро. Ни о какой поездке «на выходные» речи быть не могло. Как добираться до деревни, даже если она, скажем, в 50 километрах от города? На чём? Сколько времени это займёт? Да и выходной-то только воскресенье — туда-сюда не наездишься. Отпусков тогдашний мир не знал. В России вплоть до конца XIX века был распространён такой, в общем-то, ужасный вариант, когда мужья уходили в город на заработки, жёны оставались дома с детьми, занимались хозяйством, а летом, когда начинались полевые работы, мужчины увольнялись, приходили на несколько месяцев домой, а потом — снова в город. Ну а если жены у тебя нет или ты завёл семью уже в городе, то и возвращаться тебе незачем, разве что на похороны родителей.

Что касается богатых людей, то они тоже не так чтобы всё время скакали туда-сюда. Вспомним ситуацию, повторяющуюся в разных романах Джейн Остен: богатые родственники едут в Лондон — естественно, не на уикенд, а на несколько месяцев, на «сезон», и берут с собой бедную родственницу. Почему она едет с ними? Ну, во-первых, одной девушке путешествовать неприлично. Почему не с матерью и сёстрами? А на какие деньги? Опять же — на чём? Ехать в дилижансе не слишком удобно — там тесно, много самых разных людей, может быть, придётся сидеть, зажатой между несколькими мужчинами. И где жить в городе? Приехав с богатыми родными, ты останавливаешься у них и, конечно, оказываешься в зависимости, но зато получаешь возможность окунуться в городскую жизнь и, возможно, найти жениха.

Англичане были ещё к тому же большими любителями путешествий по Европе, и в высших слоях было принято совершать «гранд-тур» по важнейшим европейским городам. Но это не наши поездки на недельку, гранд-тур занимал несколько месяцев, а бывало, что и лет. Значит, позволить себе его могли только те, кому не надо было постоянно ходить на работу и у кого было достаточно денег для таких путешествий.

Но вот появились железные дороги.

И это значит, что можно сесть на поезд в Йорке и через несколько часов оказаться в Лондоне. Можно сесть на поезд в Лондоне и вскоре добраться до берега моря. И от этого жизнь стала всё больше меняться. «Боже мой, — восклицал герцог Веллингтон, — тот самый, кто ехал в особом вагоне из Ливерпуля в Манчестер, — что же, теперь низшие классы смогут путешествовать?» Именно это и произошло. Понятно, что кто-то ехал первым классом, кто-то попроще, вторым, а кто-то в совсем дешёвом третьем. Так будет везде. Как напишет Блок уже в начале ХХ века: «Молчали жёлтые и синие, в зелёных плакали и пели». Хозяйка садилась в один вагон, горничная — в другой, но поезд был один. Ещё в 50-е годы XIX века об одной светской даме говорили, что она ехала в Лондон на поезде — что поделать, времена меняются, — но, не доезжая одной остановки, выходила и садилась в карету, чтобы её друзья не узнали о таком позоре.

А люди начали ездить в поисках работы намного дальше, чем раньше, им стало легче покидать родные места, так как туда было легче вернуться. Сырьё для заводов и товары теперь легко перевозили на далёкие расстояния — рынок развивался со всем хорошим и плохим, что он нам принёс.

От мировой торговли до массового туризма

Когда в середине XIX века железнодорожные пути связали американский «дикий запад» с океанским побережьем, то зашаталась и изменилась вся система мировой торговли. Дешёвое американское зерно и скот попали в Европу и буквально обрушили европейские рынки. Не было бы железных дорог — может быть, не было бы величия Америки, так, по крайней мере, считают многие учёные.

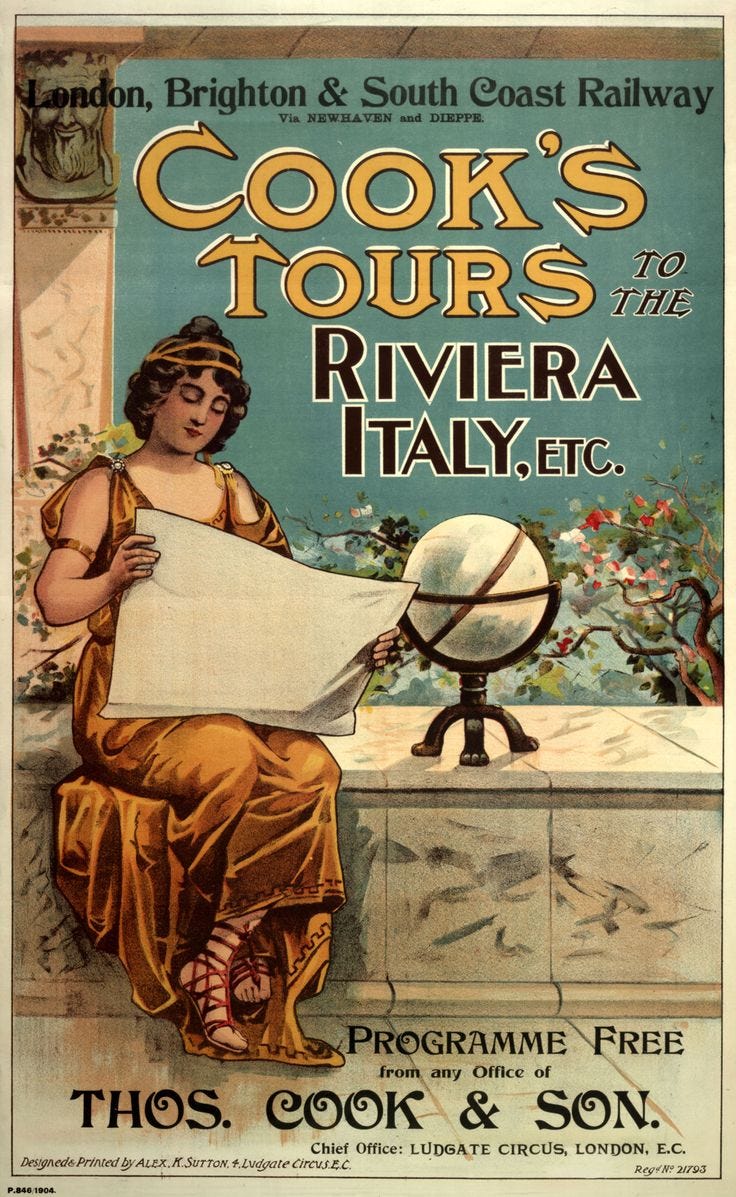

А одновременно с этим средние классы, а за ними и столь презираемые «низшие» получили возможность совершенно по-новому проводить свободное время. Большие города разрастались, в частности благодаря железным дорогам, и одновременно с этим обострялись их проблемы. Лондонские трущобы стали притчей во языцех. Пьянство, преступность, проституция раздирали города, где люди, во-первых, далеко не всегда могли найти работу и очень редко могли получить помощь. И вот в 1840 году английский проповедник Томас Кук, приложивший огромные усилия к борьбе с пьянством, вдруг решил использовать для своего благородного дела… железные дороги.

Вообще, мысль о том, что пьющих людей необходимо отвлекать от этого занятия, была сильно распространена. Филантропы в разных странах пытались устраивать читальни, чайные и другие «культурные» развлечения. Томас Кук решил предложить людям путешествия. Начиная с 1840 года он устраивал «безалкогольные» поездки по железной дороге: вывозил людей в соседние города, потом на берег моря, где можно было провести несколько часов, а к вечеру вернуться домой. У Кука были большие группы, он получал скидки, билеты оказывались дешёвыми. Но в середине века железнодорожные пути были далеко не только в Англии, и «контора Кука» стала возить людей по Европе. Он, кстати, был первым, кто придумал то, что мы сегодня называем «пакетными» турами: люди платили за поездку, гостиницу, экскурсии, организованные Куком, и всё это, естественно, оказывалось куда дешевле, чем те суммы, которые богачи тратили на «гранд-тур». Положение наёмных работников тоже постепенно менялось, и уже можно было получить возможность уехать на пару дней, потом на неделю и, может быть, даже дольше.

Люди из привилегированных слоёв, считавшие до этого туризм исключительно своей привилегией, с возмущением наблюдали и с насмешкой описывали, как огромные группы, привезённые компанией Кука, вдруг оказывались где-нибудь в швейцарских Альпах или в Париже. Позже Кук освоит ещё и пароходные перевозки, и его туристы начнут путешествовать по Нилу, доберутся до Иерусалима, Стамбула…

Так начался массовый туризм. Конечно, сегодня он не показался бы нам массовым, но для того времени это был прорыв, который, как и всё, связанное с железными дорогами, имел свои положительные и отрицательные стороны. Всё большее количество людей получало возможность путешествовать и видеть мир — и это было прекрасно. Но те толпы, которые сегодня осаждают Нотр-Дам или музеи Ватикана, — наследники групп, организованных Томасом Куком.

Двойственный эффект

Передвижение стало намного быстрее, общество — мобильнее, и как бы ни возмущался герцог Веллингтон, путешествовать начали все классы общества, и это было — пусть небольшим, но всё-таки шагом к стиранию кастовых различий.

Можно, конечно, посмотреть на это и по-другому — с каждым годом в мире остаётся всё меньше мест с природой, не затронутой туристами или предпринимателями, и железные дороги — один из факторов, способствующих «освоению» (разорению?) нашей планеты. Мчащиеся среди гор, полей или лесов поезда помогают нам добраться из точки А в точку Б, В и Г, куда раньше нужно было долго и неспешно идти пешком или скакать верхом, или ехать в повозке или карете.

Был ли мир без железных дорог лучшим местом? Сложно сказать — менее подвижным, с более слабыми связями — безусловно. А хорошо это или плохо — каждый решает для себя сам.