Вредители

Ну вот уже до вредителей докатились

Почти одновременно в московском метро открывают барельеф с изображением «отца всех народов», кровавого садиста и убийцы, а вскоре после этого другой садист и убийца подписывает указ «О государственном мониторинге вреда, причинённого Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральной территории „Сириус“, муниципальным образованиям, физическим лицам и организациям иностранными источниками».

И в соответствии с этим указом прокуратура будет теперь собирать, систематизировать (!!!) «сведения о вреде, причинённом РФ», и ещё создавать «регистр сведений о вреде». А губернаторы и мэры должны будут оказывать содействие в сборе сведений для регистра (а те, кто не окажет содействие, их что, в пособники запишут?).

В общем, конечно, ни в истории с барельефом, ни в истории с регистром вредителей нет, увы, ничего удивительного, но от них всё равно остаётся омерзительный привкус во рту.

И начинаешь думать о прошлом...

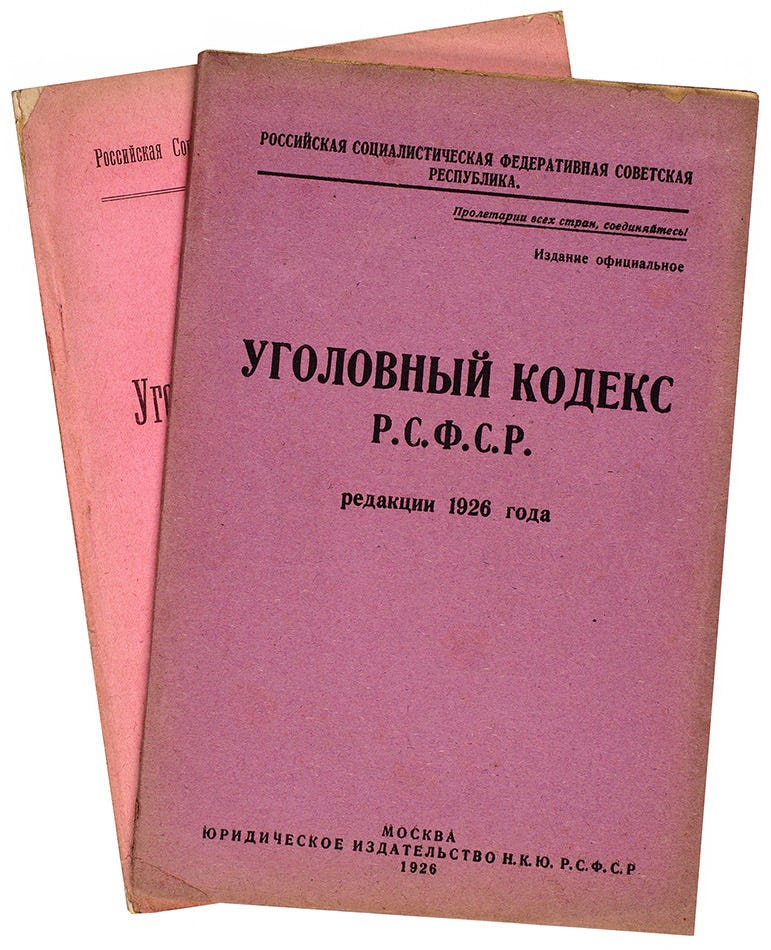

Статья о вредительстве появилась в советском уголовном кодексе в 1926 году.

7-й пункт печально знаменитой 58-й статьи гласил:

«Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершённый в контрреволюционных целях путём соответствующего использования государственных учреждений и предприятий, или противодействие их нормальной деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций, влекут за собой — меры социальной защиты, указанные в ст. 58-2 настоящего кодекса».

То, что так трогательно было названо «мерами социальной защиты», на самом деле было ужасающими по своей жестокости наказаниями: «Высшая мера социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнание из пределов Союза ССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже трёх лет, с конфискацией всего или части имущества».

И после этого началась борьба с вредителями. Вполне понятно, почему это произошло именно во второй половине 20-х годов, когда во внутренней и внешней политике СССР происходили существенные перемены.

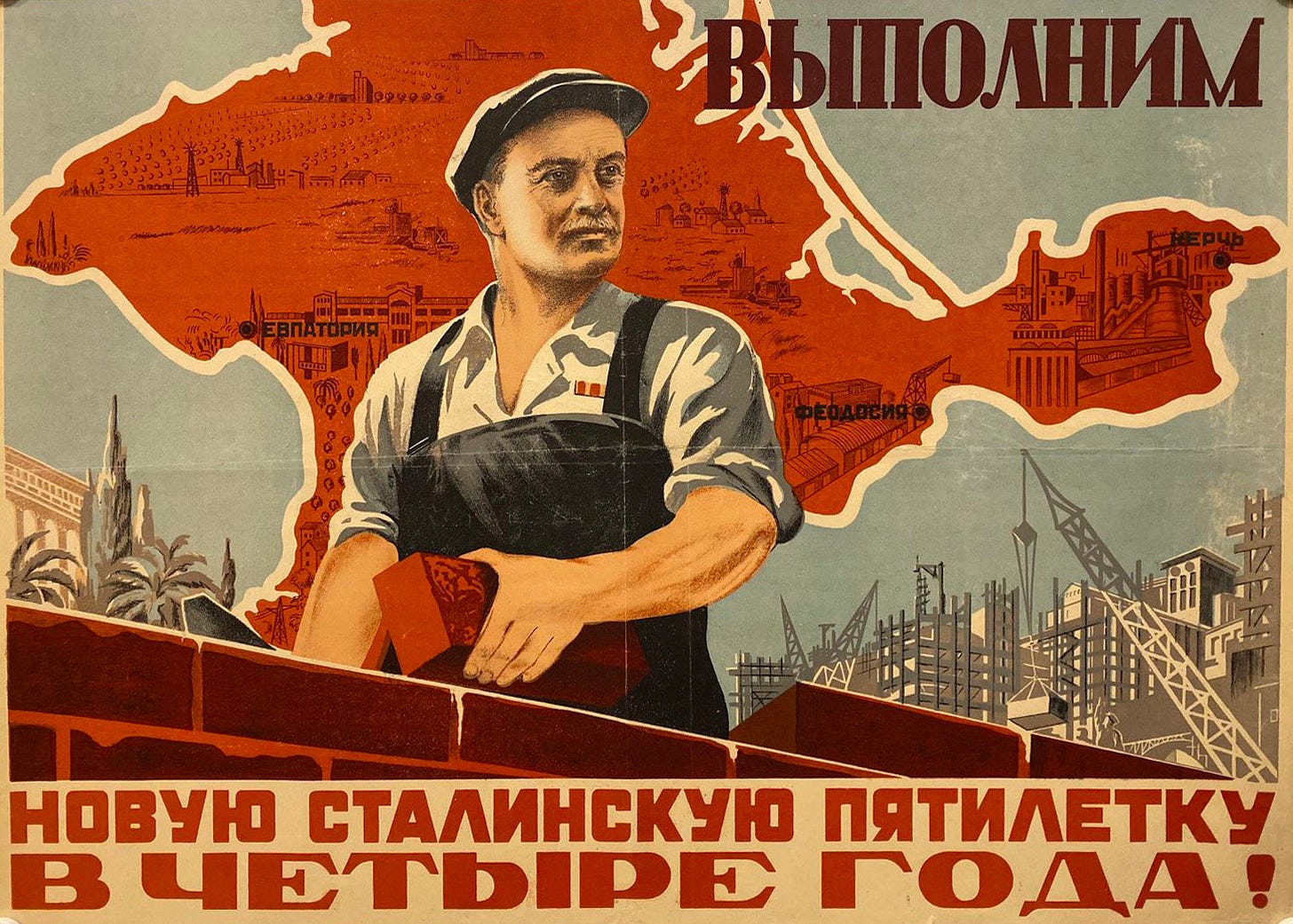

Во-первых, НЭП, который породил столько надежд — как внутри России, так и за её пределами, — уже доживал последние денёчки. Скоро, уже совсем скоро будет принят «курс на индустриализацию», потом «курс на коллективизацию», будет разработан совершенно нереалистичный и разрушительный для советской экономики пятилетний план, а за ним — борьба за выполнение пятилетки в четыре года и прочие безумства.

Те слабенькие остатки рыночной экономики, которые большевики позволили возродить после окончания гражданской войны, были быстро и безжалостно вытоптаны на рубеже 20–30-х годов. Были уничтожены практически все возможности для развития малого и среднего бизнеса, крестьян стали загонять в колхозы, начали возникать огромные промышленные гиганты, которые должны были служить интересам армии, и их строительство создало невероятный перекос во всей экономической и социальной жизни страны.

Одним из проявлений этого перекоса стало то, что денежные стимулы были изгнаны из экономики. Простейшая мысль о том, что эффективность предприятия зависит от получаемой прибыли, была осуждена как капиталистическая. Работа заводов оценивалась в зависимости от их способности — реальной или фиктивной — выполнять спущенный сверху план. Уровень зарплаты больше не зависел от качества работы, заработок вообще перестал быть целью: купить-то всё равно было нечего. Все силы вкладывались в развитие тяжёлой промышленности, необходимой для «обороны страны» — кто будет в таких условиях производить туфли или мебель? А чем агрессивнее проводилась коллективизация, тем ужаснее становилась обстановка в колхозах, надвигался страшный голод.

Ну а если деньги больше не мотивировали людей работать, то надо было найти другие стимулы. И они нашлись очень быстро.

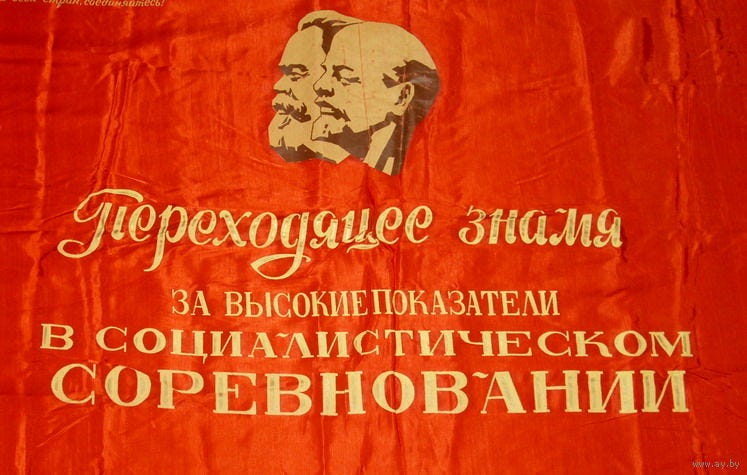

С одной стороны, идеологическая промывка мозгов. Бесконечное вздрючивание всей страны, объяснение того, что необходимо работать, работать и работать, надрываться, жертвовать собой — и тогда «через четыре года здесь будет город-сад». «Пятилетку в четыре года», «Догоним и перегоним» — каждый год, а может, и месяц, возникали новые лозунги, новые «инициативы». Раскопали неизвестную статью Ленина «Как нам организовать соревнование» и опубликовали в газете «Правда». Все принялись соревноваться друг с другом — заводы, цеха, бригады... Пропагандисты объясняли, что социалистическое соревнование в корне отличается от капиталистической конкуренции. И они были, безусловно, правы. Конкуренция в рыночной экономике предполагает достижение большей прибыли, социалистическое соревнование спускается сверху в обязательном порядке и завершается получением значка ударника социалистического труда или размещением фотографий победителей на доске почёта. Это считалось вполне достаточным.

Есть воспоминания людей того времени о том, что опоздание на работу в обычный день не воспринималось как страшное нарушение (конечно, до тех пор пока за это не стали сажать в тюрьму — но это уже позже), а вот пропуск субботника или воскресника, которые теоретически считались добровольной работой, — осуждался и общественным мнением, и соответствующими партийными или комсомольскими органами.

Ну а если все идеологические стимулы не действовали или действовали слабо, то тогда использовались другие. Пропагандистский пряник был явно менее вкусным, чем пряник «капиталистический», а вот кнут, которым государство заставляло работать, производил сильнейшее впечатление.

Лагеря принудительных работ существовали уже с 1919 года, в 1920 был основан лагерь на Соловках. Но к концу 20-х, когда менялась вся экономическая система, принудительный труд достиг небывалых размеров. В 1929 году было принято постановление «Об использовании труда уголовно-заключённых». Начиная с 1930 года формируется и в следующие годы разрастается новая раковая опухоль на теле страны — ГУЛАГ, главное управление лагерей.

И вот что интересно. В той ситуации, когда одни должны были трудиться ради светлого будущего, а другие — за лагерную пайку, вдруг всё стало ломаться. Станки не работали, шахты заливало водой, здания, возведённые со страшной скоростью и с нарушением всех правил, разваливались.

Но нельзя же было признать, что всё это происходит из-за неумелого управления и дурной работы. И вдруг в стране оказалось огромное количество вредителей.

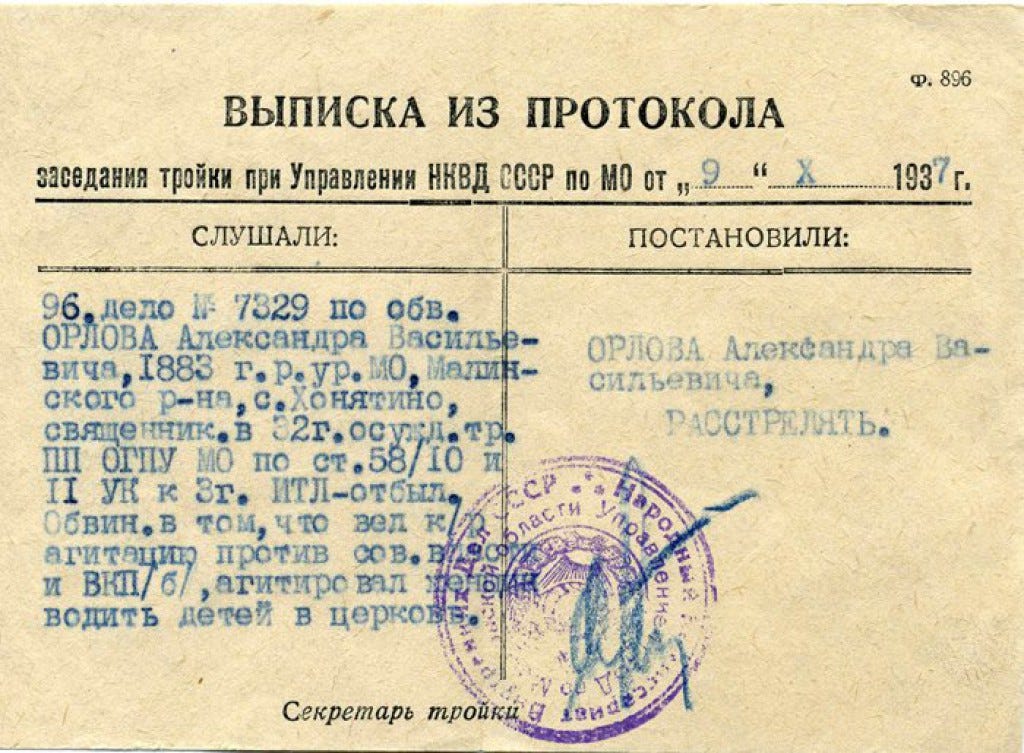

Уже с 1927 года ОГПУ практически любой пожар, поломку или обрушение рассматривало не как халатность или нарушение правил безопасности, а как вредительство. А значит, к человеку, который, скажем, неправильно управлял подъёмным краном, потому что очень спешил догнать и перегнать капиталистические страны, можно было применять перечисленные выше «меры социальной защиты». И их применяли — с каждым годом всё строже.

Но дело было, конечно, не в том, чтобы просто оправдать происходившие поломки, хотя это тоже было важно. Параллельно государство решало и другие задачи.

Во-первых, власть в это время последовательно проводила политику подавления всех социальных групп, которые могли представлять для неё хоть какую-то угрозу.

Коллективизация сломала хребет независимому крестьянству, индустриализация — частным предпринимателям, борьба с придуманными оппозициями — противостоявшим Сталину партийным вождям и их последователям. Впереди было создание творческих союзов, куда загонят всех писателей, художников, музыкантов. Резкий отказ от политики «коренизации» в республиках, входивших в СССР, дал возможность нанести удар по национальным элитам. Позже, уже в середине 30-х, чистка в армии поставит на колени военных.

И очень характерно, что одними из первых ярлык вредителей получат представители технической интеллигенции. Нам трудно сегодня представить себе, что инженеры в царской России были не замученными, нищими советскими инженерами, а богатыми, уважаемыми и влиятельными людьми. Эта группа тоже была уничтожена пятилетками.

Один из первых, но увы, далеко не последний процесс по делу о «вредительстве» обрушился как раз на руководителей промышленности, среди которых было много представителей технической интеллигенции.

53 человека были в 1928 году обвинены в саботаже на шахтах Донецка. Приговоры включали расстрел, 10 лет в лагерях и другие меры «социальной защиты».

Ну а дальше «вредителей» обнаружат в других сферах промышленности (Промпартия), среди руководителей сельского хозяйства и экономистов (Трудовая крестьянская партия), среди творческой интеллигенции во всех республиках (буржуазный национализм). Очень скоро выяснится, что вредителем может оказаться не только крупный начальник, но и любой директор завода, инженер, допустивший поломку оборудования, или председатель колхоза, не выявивший у себя в деревне кулаков, а значит, «покрывавший» их.

Механизм устрашения затрагивал всех.

Но и это ещё не всё. Как раз к началу первой пятилетки СССР перешёл от робких попыток установления отношений с западным миром к агрессивному противостоянию с ним. И это, конечно, не совпадение. Война оказалась на повестке дня. К ней готовились все — от высших командиров в армии до пионеров и комсомольцев, сдававших нормативы по программе «Готов к труду и обороне».

И это было очень удобно. Постоянное напоминание о военной угрозе даёт возможность ужесточить дисциплину (в такое время мы все должны объединиться), раздувает подозрительность (сигнализируем! Надеемся на «органы»), обложить людей непосильными налогами, заставить надрываться на работе.

Ещё это даёт возможность закрыть страну и раздувать враждебность по отношению к Западу. «Вредители» ведь признавались в том, что они не просто так вредили, а делали это либо по наущению английских, французских, немецких, японских спецслужб, которые иногда действовали по отдельности, а иногда совместно, совершенно независимо от реальных отношений между этими странами. Иногда, впрочем, для разнообразия указания «вредителям» давали окопавшиеся за границей троцкисты, за которыми, правда, всё равно стояли империалистические государства.

С сегодняшними «вредителями» всё не так страшно. Пока...

Но ясно, что появился ещё один рычаг давления на бизнес и общественные организации, на журналистов и обычных людей, потому что очень легко можно будет любого человека, опубликовавшегося за границей или работавшего в иностранной компании, и любую организацию, чем-то не угодившую мэру, записать в этот список.

И, конечно, я могу напомнить, что те, кто арестовывал и мучил людей, вынуждая их сознаться во «вредительстве», потом очень часто сами оказывались «вредителями».

Честно говоря, утешение маленькое.

Как страшно, как все очевидно и как всё-таки надо верить в будущее. Спасибо вам за вашу работу