Советская Беларусь. Не только партизаны

Какой была история Беларуси в XX веке?

Смотрите это видео на Youtube

Сегодня поговорим о непростой, потрясающе интересной и абсолютно не чёрно-белой истории Беларуси ХХ века.

Только начав готовиться к этому курсу, я осознала масштабы своего незнания истории Беларуси — и с восторгом принялась ликвидировать белые пятна в своём образовании. Когда я училась в университете на историка, мы ездили на практику в Беларусь и Литву. Хотя мы были уже третьекурсниками, с Великим княжеством Литовским эти земли у нас не ассоциировались. Никому не пришло в голову поинтересоваться, почему именно такой маршрут, почему Беларусь и Литва, а не Латвия или Эстония. Своим ученикам я про Беларусь ничего особенно интересного не рассказывала и в какой-то мере сейчас искупаю свою вину. Я совершенно не претендую на глубокое понимание вопроса — но всё-таки попробуем поговорить об истории Белорусской Советской Социалистической Республики.

Есть такой замечательный историк и экскурсовод Тимох (Тимофей) Акудович, он ведёт глубокий и одновременно весёлый канал «Усы Скорины», который я с упоением смотрю. У Акудовича есть выпуск про создание БССР, где он говорит, что мысль эта пришла большевикам в голову благодаря белорусским интеллигентам и общественным деятелям, которые провозгласили до революции Белорусскую народную республику. Большевики подумали: ага, смотрите-ка, беларусы своё национальное движение развивают, используем-ка мы его.

Здесь мы сразу выходим к вопросу о роли большевиков в развитии национальных движений. Путин часто говорит, что Украина была якобы создана Лениным, однако это совершенно фальшивая мысль. Про Беларусь можно было бы сказать то же самое, и ошибиться в обоих случаях. Национальное движение в этих местах началось без участия большевиков. Как писал историк и социолог Дмитрий Фурман, большевики, по сути, воссоздали Российскую империю — только на других основаниях. В империи не существовало деления на национальные единицы, там были губернии. Большевики же создавали «народные республики», чтобы использовать их в своих демагогических целях, хотя стремились вовсе не к отдельным сообществам, а к мировой революции и объединению всего человечества.

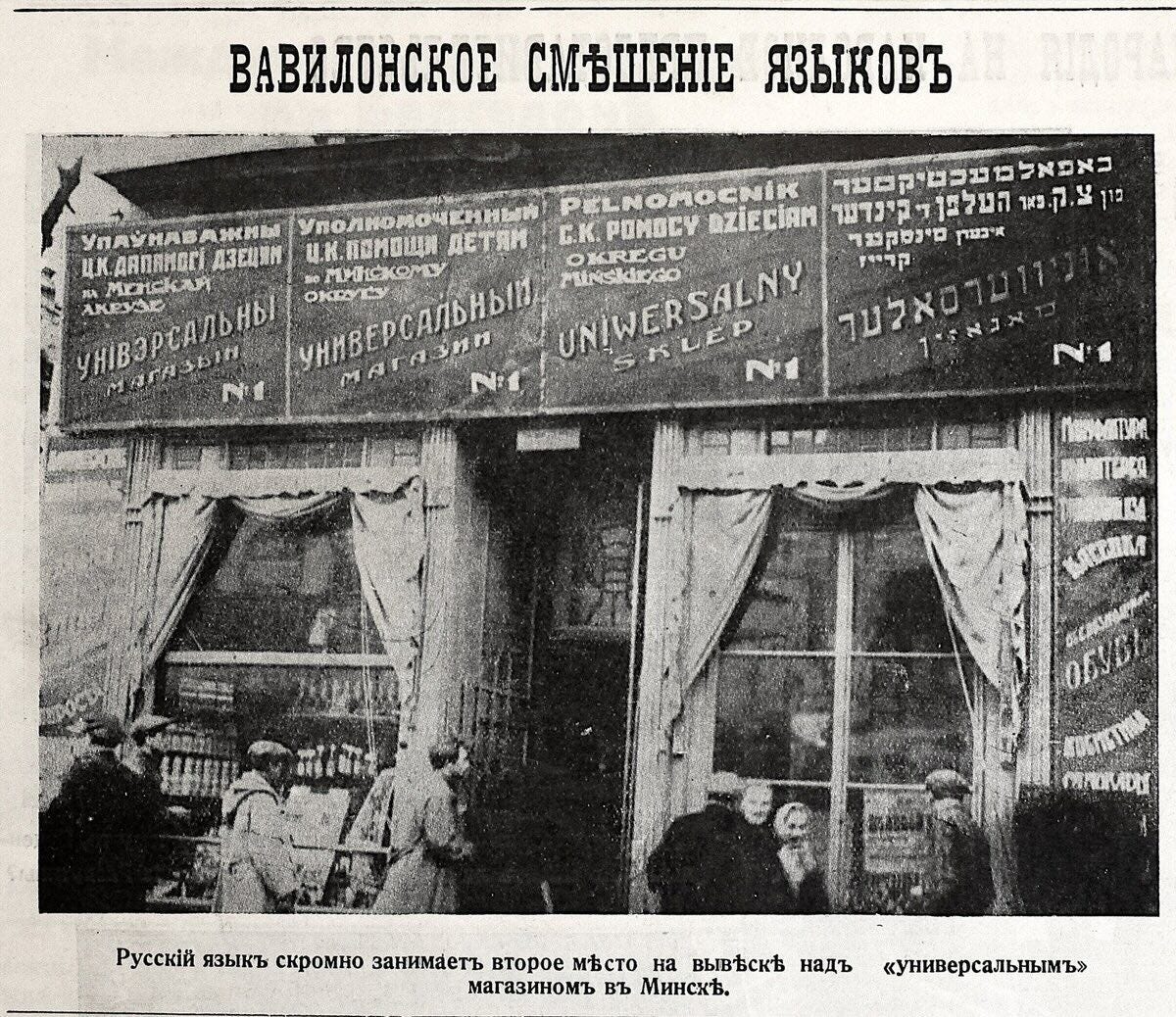

Первые годы республики

Создание БССР на многих произвело сильнейшее впечатление. Наконец-то возникло государство, в названии которого было слово «белорусский» — пусть даже в составе СССР. Тем более что поначалу, как во всех республиках того времени, там шла политика коренизации: центр полагал, что надо развивать национальные культуры и языки в противовес старым имперским порядкам, когда в губерниях насаждались православие и «русскость». Белорусский язык начали изучать, преподавать в школах, он использовался наравне с русским, польским и идишем. На гербе советской Белоруссии того времени были надписи на всех этих четырёх языках, на них выходили газеты, издавались книги и так далее.

20-е годы — это ужасы гражданской войны, расстрелы, ЧК. Но люди всё равно надеялись на лучшее, и после победы большевиков и начала НЭПа многие бежавшие от революции интеллигенты стали возвращаться в надежде поучаствовать в развитии Беларуси. Вот известная (и печальная) история белорусского писателя Вацлава Ластовского, который был премьер-министром в дореволюционной Белорусской народной республике. В 1919 году он уехал в Польшу, потом жил в Риге и Каунасе, с интересом наблюдал за тем, что происходило на родине, а в 1927 году получил советское гражданство и вернулся в Минск. Ластовский не занимался политикой, был директором музея, секретарём Белорусской академии наук, писал на беларусском языке книги по истории Беларуси. И тем не менее в 1938 году его расстреляли — Ластовский попал, как и многие другие, в жернова Большого террора.

Я совершенно не пытаюсь создать картинку, в которой доброго дедушку Ленина сменил жуткий Сталин, и всё стало плохо. Чекисты существовали и в 20-е, жизнь тогда была тяжелейшая, не говоря уже про ужасы коллективизации и голод; относительное благополучие крестьян эпохи НЭПа полетело в тартарары уже во время первых пятилеток. Вот отрывок из воспоминаний о крестьянском детстве одного из крупнейших белорусских писателей — Василя Быкова:

«Постоянные тяжёлые проблемы родителей, да и наши, детей, были одежда и обувь, особенно обувь. <...> Когда ботинки уже не поддавались ремонту, я надевал деревянные колодки или драные опорки, чего отец очень стыдился. Но другой обуви не было. То же и с одеждой. Шить новую рубашку или штаны было не из чего, в магазине не купишь. Нету. И своего домотканого полотна тоже нет. Не из чего его соткать. Весь лён забирало государство».

Тот же Быков вспоминает:

«В конце 20-х, начале 30-х из Польши на нашу сторону переходило множество людей, в основном молодёжь. Хлопцы, перейдя границу, радовались. Дальше шли весёлые, даже с гармошкой. Ещё бы, ведь вырвались из-под панского гнёта в новый мир. Мы видели, как утром их вели с заставы в комендатуру, и все они улыбались. А потом, возвращаясь из школы, мы видели, как их на грузовиках увозили куда-то дальше. И руки они держали за спиной. Может, связаны были руки, и улыбок на лицах уже не было».

Пресс террора

На рубеже 20–30-х годов политика коренизации получила совсем другое название — «национал-демократизм». Сталин уже укреплял свою власть и начал громить противников. Все белорусские интеллигенты, вернувшиеся из-за границы, попали под подозрение, начались аресты. НКВД отчитывалось о разоблачении контрреволюционных центров — попробуй не отчитайся, тут же обвинят в укрывательстве. По выдуманному делу «Союза освобождения Белоруссии» было арестовано около сотни интеллигентов, и многие из них, отсидев свои сроки, в конце 30-х были снова схвачены и расстреляны. Тяжёлый пресс опустился на всех — в том числе и на партийный аппарат, и на крестьян. Здесь нет никакой белорусской специфики, то же самое происходило по всему Советскому Союзу.

Дальше надо было кого-то обвинить в экономических провалах первых пятилеток, и во всех республиках принялись искать вредителей. Затем наступило время самых кровавых чисток, и, в частности, страшная для белорусской истории и культуры дата — «ночь расстрелянных поэтов» с 29 на 30 октября 1937 года, когда казнили множество замечательных белорусских литераторов, а также учёных, чиновников и партийцев. Это был удар по элите, которую большевики сами растили в 20-е годы, причём гибли и беларусы, и русские, и евреи. Уцелевшие находились под чудовищным давлением, а наследие арестованных, их рукописи, письма и фотографии, было уничтожено или признано вещественными доказательствами и исчезло в архивах КГБ, которые в Беларуси сегодня закрыты для исследователей.

Вставай, страна огромная

1939-й год — это пакт Молотова — Риббентропа, по которому Сталин и Гитлер договорились разорвать на части Польшу и разделить сферы влияния в Европе. В советское время раздел Польши подавался как воссоединение белорусских и украинских земель — и действительно, все белорусские земли — и те, что были в составе Белорусской ССР, и те, что до этого были в Польше, — оказались теперь в одном государстве. За этим последовала оккупация новых территорий (позже они стали балтийскими республиками). Так беларусы, бежавшие до революции и осевшие в Литве, невольно оказались в составе Советского Союза. Многие из них тоже пали жертвой репрессий.

В 1941 году Германия напала на СССР, и территория Беларуси быстро оказалась в оккупации. Великая Отечественная война — не вся Вторая мировая, а именно эта её часть — стала важнейшим элементом белорусской идентичности. Вполне понятно: огромное количество жертв, большое партизанское движение, невероятная жестокость фашистов, сожжённые деревни, ужасающие карательные операции — травма, которая не забывается, а идентичность очень часто строится вокруг травмы. Однако следует помнить, что наследие Второй мировой войны было сильно искажено советской властью. Чудовищную трагедию и огромный подвиг советских людей власть использовала для оправдания собственной диктатуры и продолжает использовать сейчас — для оправдания своих милитаристских целей.

В Беларуси историю трагедии военного времени тоже формировали внутри советской идеологии и советского нарратива. А значит, как это ни больно (и об этом уже много говорится и в самой Беларуси, и за её пределами) — формировали лживо. Нас ещё ждёт разбор и осмысление этих важных тем молодым поколением беларусов.

Партизанское движение — разговор непростой и печальный, но без него невозможно вести речь о советской Беларуси. Из канала «Усы Скорины» я многое узнала. В частности, что в 20-е годы, задолго до Второй мировой войны, на территории Беларуси существовали партизанские отряды, которые устраивали схроны с оружием и запасами на случай борьбы за мировую революцию. Однако когда известный партизан и диверсант 1920-х Василий Корж в 1941 году создал свой партизанский отряд, выяснилось, что схронов уже нет: уничтожены по распоряжению Сталина, опасавшегося контрреволюции.

Здесь мы снова приходим к острой и болезненной проблеме. Здесь мы снова приходим к острой и болезненной проблеме. Общее представление о партизанах таково: живут в лесу, борются с фашистами, иногда выходят в деревню пополнить запасы продуктов, которыми охотно делится мирное население. Но это — очень упрощённая и очень советская картинка. В реальности дело обстояло гораздо сложнее. Из «Усов Скорины» я узнала, что были партизаны, вообще не принимавшие во внимание вопросы безопасности деревень и их жителей.

«Благодарность» государства

После войны партизаны оказались под подозрением — как и все, кто побывал в оккупации. Кто-то в результате сделал карьеру, стал как бы официальным представителем партизанского движения, кого-то, наоборот, задвинули. Разобраться во всём этом непросто: на документы того времени нельзя полагаться.

У Василя Быкова был друг Алексей Карпюк, побывавший в плену в немецком концлагере, бежавший оттуда и воевавший в партизанском отряде. Когда уже в начале 1970-х годов КГБ шило Карпюку дело за его взгляды, ему припомнили и лагерь, и партизанское прошлое. Его обвиняли в платном сотрудничестве с фашистами в концлагере, дезертирстве из партизанской бригады и так далее. Быков писал, что «Карпюк, безусловно, был человеком честным и, возможно, стремился быть честным коммунистом, но не знал, как им можно быть. И вообще, что это такое — честный советский человек». Его исключили из партии.

Опять Быков:

«Карпюк бросился всё опровергать. Первым делом поехал в Минск в архив партизанского движения, где, однако, не нашёл ни одного документа своего отряда, не оказалось даже того отчёта, который он собственноручно написал в июле 44-го после освобождения Беларуси. Что было делать? Карпюк написал письма всем знавшим его партизанам, чтобы они подтвердили, что он был их командиром, но не получил ни одного ответа. <...> Зато в скором времени ему показали в горкоме около 20 письменных свидетельств этих бывших партизан. И все они были против Карпюка. Вместе с этими свидетельствами к делу была подшита бумага, подписанная бывшим комбригом Войцеховским, который написал, что командиром гражданина Карпюка никогда не назначал и вообще не знает такого отряда. Это уже могло ошеломить кого угодно. Карпюк бросился в Ленинград, где на пенсии жил комбриг. Тот добросердечно принял его и говорит: „Лёша, чего ты хочешь? Я написал то, что мне сказали. Могу для тебя написать другое, по правде“, и написал другое, по правде».

Карпюк спасся чудом. Одна только его история показывает, насколько вся эта тема залакирована слоями советской пропаганды.

Гремучая смесь

Ясно, что роль партизанского движения была огромна, особенно в 1944 году, во время наступления Красной Армии в Беларуси. Часто говорится, что наступали четыре фронта — и был ещё пятый, партизанский. Существуют протоколы заседаний в ставке Гитлера: фюреру объясняют, что невозможно перебрасывать войска, потому что партизаны взрывают железные дороги. Разумеется, бесспорно, что страшные жертвы принёс мирный белорусский народ — это сожжённые деревни, уничтоженные старики, женщины, дети.

Но здесь тоже всё сложнее. Представление о том, что партизан везде встречали с распростёртыми объятиями, мягко говоря, неверно. Начнём с того, что большая часть территории, где разворачивалось партизанское движение, — это Западная Беларусь, которую присоединили только в 1939 году, оторвав кусок от Польши. Очень может быть, что кто-то там и радовался, что воссоединился с Восточной Беларусью. Но надо понимать, что это значит. Пришли НКВДшники, людей загоняли в колхозы, начались аресты. Происходило всё то же самое, что и в других частях СССР. Неудивительно, что в Западной Беларуси желающих выдавать партизан было достаточно, особенно в первый год войны, когда казалось, что немцы уже победили или вот-вот победят, распустят колхозы, откроют церкви, и всё будет почти как раньше.

Другая важная вещь: вот партизаны убивали какого-нибудь фашиста и уходили на свою базу в лес. А немцы в ближайшую деревню отправляли карателей, и за партизан расплачивались местные жители, часто снова женщины, старики и дети. Понятно, что партизан опасались.

Вообще, отношения внутри белорусской деревни во время войны были сложными. Одни уходили к партизанам, другие оставались. Кто-то становился полицаем по желанию, а кто-то по указанию партизан. Кто-то доносил на тех, кто ушёл к партизанам, а кто-то доносить не желал. Но все друг друга знали, получался сложный, трагический, жуткий узел, и все жестокости военного времени только обостряли ситуацию. Осмысление всех этих нравственных вопросов, как мне кажется, и есть настоящее осмысление войны.

А что евреи?

В Беларуси было огромное еврейское население, почти полностью погибшее во время войны. Уцелели немногие. Эту трагедию часто (и напрасно) отделяют от трагедии холокоста. Остались совершенно жуткие описания того, что происходило, например, в Минском гетто, как убивали там больных, стариков, детей. Маргарита Акулич в своей книге о евреях в Минске пишет, как уничтожали дом для еврейских сирот:

«К месту этому подъехал Вильгельм Кубе, который занимал пост генерального комиссара Белоруссии. Он стал бросать конфеты находящимся в яме детям, которых фашисты живыми забрасывали землёй. Уничтожены были 200 или 300 детей, а также воспитательницы и медперсонал».

В 1991 году я встречалась в Израиле с людьми, пережившими холокост, и один из них, из Беларуси, рассказал, как спасся, выбравшись из расстрельной ямы, и не знал, куда ему идти. Он говорит: «Партизаны-то нас не брали, пришлось вернуться в гетто, потому что больше некуда было». Тогда я впервые услышала, что были партизаны, не принимавшие евреев. Где-то это был просто антисемитизм. Где-то — прагматизм: вот приходят старики, женщины, дети, а как их кормить, как вместе с ними воевать? Где-то — распоряжения «из центра», что нельзя принимать в отряды тех, кто может оказаться «иностранным шпионом».

Не могу не согласиться с Тимохой Акудовичем, который, рассказывая о партизанах по другому поводу, говорил: «Мне кажется, что надо оценивать эффективность не по тому, сколько ты немцев убил, а по тому, сколько ты своих людей спас». По-моему, это очень человечный и правильный подход. Даже в самых жёстких, критических обстоятельствах люди поступают очень по-разному. В мемориальном комплексе «Яд ва-Шем» в Иерусалиме, где находится Международный институт исследований холокоста, работает комиссия, которая присваивает почётное звание Праведников народов мира неевреям, спасавшим евреев во время Второй мировой войны, несмотря на смертельную угрозу как для них самих, так и для их семей. На территории Беларуси евреев спасали сотни праведников.

Коллаборанты? Не всё так просто

Есть ещё одна сложная проблема — люди, сотрудничавшие в оккупации с фашистами. В советское время она решалась однозначно: все они считались подлецами и преступниками, подлежащими беспощадному наказанию. В этом есть понятная логика: были люди, делавшие это ради личной выгоды или разделявшие идеи фашистов. Но ведь были и другие, сотрудничавшие с немцами ради надежды спасти кого-то или ради призрака мечты о белорусской независимости. Это ужасный, трагический, неправильный выбор, но важно понимать, что его совершали люди, которые зачастую совершенно не разделяли нацистских взглядов — и погибали от рук нацистов, партизан или НКВД-шников, так ничего и не добившись.

Белорусские интеллигенты пытались, например, договориться с этим жутким Вильгельмом Кубе, который бросал конфеты в яму, где детей живыми закапывали. У этих несчастных были какие-то надежды, они хотели добиваться для Беларуси автономии — ведь немцы разрешали преподавание на белорусском, белорусскую прессу, даже одобрили Всебелорусский съезд. Я считаю, что скопом назвать всех этих людей преступниками — значит слишком упростить всю эту чудовищную ситуацию.

Вопросы беларускости

С национальной идентичностью в разных частях Советского Союза после войны стало ещё сложнее. Политика конца 40-х была довольно шовинистической: «русский народ — старший брат всех остальных народов». При Брежневе говорили о создании новой общности — советского народа; в каждой республике назначали представителя культуры, «национальной по форме, социалистической по содержанию»: одного писателя, композитора, художника. С ослаблением деревень всюду стали уходить традиции и фольклор, а за ними и национальные языки. В любой республике было очевидно: если ты хочешь, чтобы твой ребёнок выбился в люди, он должен учиться на русском языке.

Ослабление языка белорусская интеллигенция воспринимала болезненно, но ради большой аудитории в рамках всего Союза приходилось печататься на русском. Владимир Короткевич и Василь Быков часто переводили себя сами. Были и те, кто сразу писал на русском: Алесь Адамович, Светлана Алексиевич — гордость белорусской литературы, замечательные писатели.

Я понимаю, что немножечко смешно выгляжу — как будто пытаюсь что-то объяснить белорусскому народу про его идентичность. Конечно, нет! Но как историк я вижу силу Беларуси в том, как складывается её национальное сознание. Здесь перекрещивается огромное количество культур, традиций, языков и влияний — от непосредственно белорусского до польского, еврейского, татарского. Возможно, так вырабатываются новые подходы к понятию национальной идентичности — об этом говорит и то, какая поразительная белорусская культура создаётся на разных языках, и то, как Беларусь открылась нам во время протестов 2020 года и в последние годы.

Приведу в заключение, может быть, смешной пример: готовясь к лекции, я много слушала группу «Песняры». Это чудесный ансамбль, популярный в советское время далеко за пределами Беларуси. Они пели на белорусском языке, использовали народные мелодии, выступали в костюмах с фольклорными мотивами — но и влияние «Битлз» тоже прекрасно просматривалось, это был настоящий фолк-рок.

«Песняры» пели и на русском, в том числе песни совершенно советского содержания. Мне кажется важным, что они использовали весь доступный материал, создавали из него что-то новое. В какой-то мере это образ того, как развивалась Беларусь — и я надеюсь, что страна продолжит идти тем же путём, когда станет свободной и счастливой.

Интересно, кто из моих слушателей бывал в Беларуси, а кто там живёт? Что вы любите в беларуской истории, культуре, литературе, кинематографе? Жду ваших комментариев. Счастливо.

Мой лекционный тур

• Вашингтон — 15 мая, билеты ↗

• Чикаго — 18 мая, билеты ↗

• Бостон — 21 мая, билеты ↗

Спасибо всем, кто нас поддерживает на платформе «Бусти», нашим патронам на Patreon, нашим спонсорам на Ютубе, всем, кто не даёт им нас заткнуть. Если кто-то ещё не подписался на наш канал или на регулярные пожертвования и подпишется сегодня или расскажет о нас друзьям — вы очень сильно нам поможете.

Подписывайтесь на мои соцсети:

Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube

🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗