Разговоры о важном: Творчество, которое объединяет

Об искусстве, власти и пропаганде

“Творчество, которое объединяет” — так называется ближайший “Разговор о важном”.

В методичке к каждому “Разговору” есть раздел, вызывающий у меня особую ярость. Он называется “Основные смыслы”. Не подумайте, пожалуйста, что остальные разделы мне нравятся, просто это название с его претенциозностью и псевдопрофессиональным жаргоном мне кажется каким-то особенно противным. Но ладно, это было замечание в сторону.

Всё ради Интервидения

Какие же “основные смыслы” учителя должны вложить в завтрашний “Разговор”? Их четыре:

“Творчество — неотъемлемая часть жизни каждого человека”

“Существует множество возможностей для реализации творческого потенциала детей и взрослых”

“Русская культура — признанное мировое достояние человечества”.

Дальше следует обычный джентльменский набор — Чайковский, Глинка, Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов. Соотношение композиторов и писателей забавно с учетом следующего “смысла”:“Музыка является одним из видов искусства, который сопровождает человека в течение всей жизни. Современная российская музыка развивается в различных жанрах и направлениях”.

Впрочем, когда читаешь сценарий дальше, то понимаешь, почему три первых, куда более обобщённых “смысла” завершаются разговором о музыке, и в частности, о современной российской музыке.

Дело в том, что все разговорчики о том, что любая работа может быть творческой, и всем нам в той или иной форме доступно творчество, все навязшие на зубах сообщения о том, как весь мир любит Толстого и Достоевского, на самом-то деле ведут к сообщению о том, что сегодня, очевидно, является высшим достижением современной культуры — а именно, к конкурсу “Интервидение”, где Россию — ура, приготовьтесь ликовать! — будет! представлять! певец! Шаман!

Вот ради этого радостного сообщения, за которым следует прямой призыв смотреть 20 сентября “Интервидение” и болеть за Шамана, весь разговор и затеян.

Могу предположить, что ближайшая неделя в России будет проходить под знаком подготовки к “Интервидению”, и “явка” зрителей для голосования за Шамана будет подстёгиваться всеми возможными способами. Может быть, и бюджетникам велят в следующий понедельник продемонстрировать доказательства своего голосования?

Ну а если говорить серьёзно, то, как обычно, создатели “Разговоров” взяли очень важные темы и превратили их в пропагандистскую болтовню.

Творчество объединяет

О да, творчество безусловно объединяет, и об этом можно говорить очень долго. О том, как здорово, когда люди вместе занимаются творческой деятельностью — это могут быть дети, участвующие в театральной постановке в школе, или взрослые, совместно разрабатывающие сложный проект. Работа в команде, общие цели, ощущение удовлетворённости после их достижения, максимальное использование способностей каждого — как это всё прекрасно и полезно.

Мой любимый Виктор Франкл среди тех факторов, которые могут придать жизни смысл, называл творческую работу и общение с близкими людьми. В общем-то, как мне кажется, это две связанные вещи. Если ты вкладываешь душу в свою работу — не важно, художник ты или дворник, то велика вероятность, что с этим будет связано и углубление, и развитие человеческого общения.

Мы знаем, конечно, что во время любой командной работы — и творческой, и не очень, но, наверное, особенно творческой — возникает борьба самолюбий, соперничество, конфликты. Но если их умело преодолеть, то творческая деятельность может дать прекрасные, иногда просто грандиозные результаты.

Если. Если их преодолеть.

Вообще-то, в нашей стране, разорванной множеством трагических противоречий, в стране, где семейные и дружеские связи распадаются из-за разного отношения к войне, или из-за социального неравенства, или из-за домашнего насилия, идея объединения людей невероятно важна. Вопрос, правда, в том, каким будет это объединение.

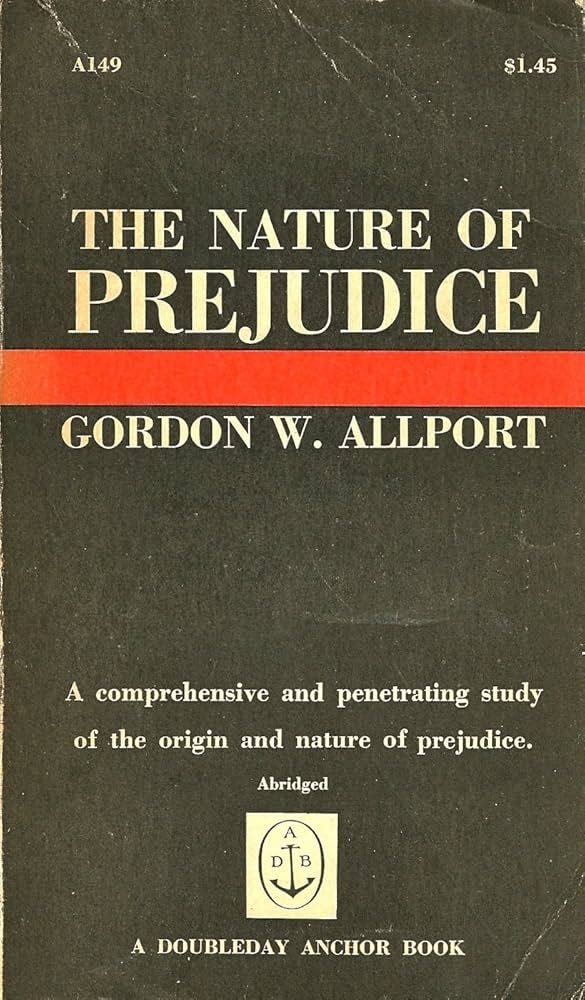

Мы знаем удивительные истории о попытках создать дружелюбную атмосферу и возможность контакта между враждебно настроенными по отношению друг к другу людьми — именно с помощью совместной деятельности. Американский психолог Гордон Олпорт ещё в 1954 году написал книгу “Природа предрассудка”, в которой очень ясно сформулировал мысль о том, что контакты между разными группами людей далеко не всегда помогают разрешению конфликта. Олпорт отмечает, что на отношения влияет тот факт, равны группы между собой или одна находится в преимущественном положении, конкурируют они между собой или сотрудничают.

Могут ли сегодня в России нормально развиваться отношения между гражданами страны и мигрантами, когда мигранты поставлены в явно подчинённое и уязвимое положение? Считается, что личные контакты помогают снижать враждебность — но если даже вы каждый день вежливо здороваетесь с таджиком-дворником, но при этом считаете его человеком второго сорта и подозреваете в склонности к воровству, то что меняется от вашей вежливости?

Учёные, развивавшие идеи Олпорта, очень ясно показали, что важнейшая вещь для формирования дружелюбных отношений — это не просто контакты и даже не просто нормальное поведение по отношению друг к другу, а совместная деятельность. Осмысленная совместная деятельность, цели которой понятны всем участникам. Вот в такой ситуации они будут готовы — пусть не сразу — поступиться своими предрассудками, забыть о враждебности и вместе трудиться. Вот она, творческая деятельность, которая объединяет — не важно, говорим мы о репетиции оркестра или о совместной работе по уборке мусора в лесу.

Если сегодня школьники будут вместе делать нечто осмысленное — помогать людям, сажать деревья (если только не из-под палки), или, раз уж речь идёт о культуре, играть вместе в школьном оркестре или в школьном театре, — то это даст им возможность научиться нормальным человеческим отношениям, почувствовать своё единство с одноклассниками, одношкольниками, преподавателями.

Опасная сила

К сожалению, существуют и совершенно другие формы объединения — совместный вопль “Ура!” при появлении Вождя, например, очень сильно сближает. Страх перед опасностью — реальной и воображаемой — тоже сближает. Когда тебя постоянно запугивают “коллективным Западом”, геями, нацистами, мигрантами — вообще, всеми “чужими”, “другими” — то ты начинаешь всё больше ощущать единство со “своими”. Когда ты участвуешь в демонстрации и маршируешь вместе со всеми под флагом, то это очень сильно укрепляет ощущение единства.

Всё это давным-давно — ещё на примере нацистских факельных шествий или советских демонстраций — было изучено психологами. Человек в толпе теряет частичку своей индивидуальности, но зато обретает ощущение того, что он входит в состав великого и грандиозного единства, он буквально сливается с другими марширующими — и дальше уже их можно вести куда угодно…

Этот психологический феномен прекрасно описан Маяковским в поэме “Владимир Ильич Ленин”:

Знамен

плывущих

склоняется шёлк

последней

почестью отданной:

«Прощай же, товарищ,

ты честно прошёл

свой доблестный путь, благородный».

Страх.

Закрой глаза

и не гляди —

как будто

идёшь

по проволоке провода.

Как будто

минуту

один на один

остался

с огромной

единственной правдой.

Я счастлив.

Звенящего марша вода

относит

тело моё невесомое.

Я знаю —

отныне

и навсегда

во мне

минута

эта вот самая.

Я счастлив,

что я

этой силы частица,

что общие

даже слёзы из глаз.

Сильнее

и чище

нельзя причаститься

великому чувству

по имени —

класс!

Здесь очень хорошо показаны все те составляющие, которые обычно используют для создания подобного объединения: знамёна, мощно звучащая музыка, страх, горе, слёзы — в общем, сильные эмоции, которые мешают рационально осмыслять происходящее, — а дальше тебе предлагают выход из этой тяжёлой, но очень сильно эмоционально окрашенной ситуации: надо только осознать, что ты “этой силы частица”. Очень характерно, что музыка здесь тоже играет существенную роль.

Объединение, основанное на эмоциональной основе, всегда очень сильное, оно опирается на одни из самых древних проявлений нашей психики — эмоции. Любовь, ненависть, страх, привязанность, враждебность — все эти чувства пришли к нам из первобытных времён. Не подумайте, что я призываю от них избавиться — кем бы мы были без наших эмоций? Но умелое использование эмоций, особенно хорошо организованных эмоций, — это страшное оружие.

Кстати, искусство тут может оказать большую помощь.

Ницше, восторгавшийся дионисийством древних греков, прежде всего был восхищён тем единством, которое возникало во время мистерий в честь Диониса, а дальше через музыку перешло к античному театру.

“...ликует и носится грезящая толпа служителей Диониса, могущество которого преобразило их в собственных глазах: они как бы видят в себе вновь возрождённых гениев природы – сатиров. Позднейший состав хора трагедии есть искусственное подражание этому естественному феномену; при этом, конечно, стало необходимым отделение дионисовских зрителей от заколдованных Дионисом. Но только при этом нужно всегда иметь в виду, что публика аттической трагедии узнавала себя в хоре орхестры, что, в сущности, никакой противоположности между публикой и хором не было, ибо всё являло собою лишь один большой величественный хор пляшущих и поющих сатиров или людей, которых представляли эти сатиры”.

И не случайно среди тех, кого философ больше всего ненавидел в мировой культуре, были как раз те люди или явления, которые привносили в неё рациональное начало. Сократ, ставивший всё под сомнение и добивавшийся истины с помощью рассуждений. Развитие греческой трагедии, в которой всё большее место занимал диалог:

“Сократизм старше Сократа; его губительное для искусства воздействие проявляется уже много раньше. Характерная для него стихия диалектики закралась в музыкальную драму и бесчинствовала в её прекрасном теле уже задолго до Сократа. Отправною точкой такой порчи стал диалог”.

Или же речитатив, сильно распространившийся в музыке XVIII века и создавший, с точки зрения философа, “целиком сведённую к внешнему, неспособную вызвать благоговейное настроение оперную музыку”.

Ницше с советских времён принято называть предтечей фашизма, что, конечно, невероятно сужает и обедняет взгляд на этого великого мыслителя. Я бы сказала, что Ницше во многом — предтеча XX века со всеми его прекрасными и ужасными чертами. Люди XX–XXI веков, конечно, не превратились в древних греков и не стали совершать обряды в дионисийском экстазе. Хотя… торжественные шествия и марши, участие в безумных бдениях, всё большее оттеснение рационального на периферию, всё большая роль эмоций, причём всё чаще дурных эмоций, определяющих наши действия.

Истеричная эмоциональность, желание слиться в экстазе — если не с богом Дионисом, то с классом, нацией, вождём, — вот то, что породило многие трагедии нашего времени.

Конечно, конкурс “Интервидение” — это не факельное шествие, но, думаю, что российские пропагандисты в восторге от такой прекрасной возможности собрать у экранов телевизоров миллионы людей, которые будут слушать Шамана. Ещё одна истерия объединения. Ещё одна возможность показать “им”, какие “мы” крутые. Потому что нам не нужно их “Евровидение”, у нас всё своё, основанное на традициях. Очень смешно — напомнив ученикам о грядущем “Интервидении”, учителя должны рассказать им ещё, как прекрасно Надежда Кадышева использует фольклорные мотивы в своём творчестве. Вот уж школьники обрадуются.

И снова о русской культуре

Ужасно обидно, что, сообщая детям о величии русской культуры, создатели “Разговоров” предлагают им какую-то попсовую картинку, в которой Чайковский и Глинка благожелательно взирают на Шамана и Кадышеву. А между ними — выжженная пустыня. Там нет великого Стравинского — ещё бы, он же эмигрант и вообще какой-то нескрепный: одна только развратная “Весна священная” чего стоит. Там один раз упоминается Шостакович — конечно же, Седьмая симфония, но и на том спасибо. Там нет заумных Шнитке и Губайдуллиной. Просто два символа “народной” классической музыки: Чайковский использовал мотив “Во поле берёзонька стояла”, а Глинка сказал, что народ пишет музыку, а мы её только аранжируем.

Вообще-то, искусствоведы, занимающиеся прекрасной музыкой столь народного Глинки, давно обратили внимание на огромное влияние итальянских композиторов на его творчество, но он по-прежнему остаётся образцом “истинно народного искусства”. Тем более, что опера “Жизнь за царя” опять, в очередной раз, приобретает важное пропагандистское значение — государству сегодня нужны новые Иваны Сусанины, которые не пожалеют своей жизни, чтобы завести в болото представителей “коллективного Запада”.

Сегодня вокруг русской культуры кипят горячие споры. Кто-то говорит о том, что жестокости, совершённые российскими солдатами в Украине, уничтожили всё наследие великой русской литературы. Кто-то считает, что, наоборот, это Пушкин и Достоевский, которых теперь модно обзывать имперцами, националистами и всякими другими обидными словами, — вот кто, оказывается, породил нынешнюю войну. Не Путин, не спецслужбы, не развращающее наследие коммунистического режима.

Пушкин, написавший:

“…И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал”.

Достоевский, вложивший в уста одного из своих героев слова о том, что царство небесное не стоит одной слезинки ребёнка.

В любой культуре — русской, украинской, английской, французской — намешаны разные вещи, и когда русскую культуру пытаются скопом “отменять”, то я знаю, что это невозможно, и понимаю, что это бессмысленно.

А ещё — если отказаться от великой русской культуры, то на неё будут претендовать создатели “Разговоров о важном”. Они будут протягивать ниточку от Чайковского к Шаману, они будут делать презентацию, где на первом слайде поместят матрёшек, как символ той слащавой, глянцевой, выхолощенной культуры, о которой надо теперь рассказывать детям. Как “Интервидение”. Как Шаман. Они будут делать вид, что русская культура может существовать в отрыве от мировой. А это невозможно — ни для русской, ни для какой другой.

Как провести урок?

И я не хочу отдавать этим пропагандистам русскую культуру — литературу, живопись, музыку. Потому что они прекрасны. Потому что они учат нас ценить человека и любить мир — а это то, что прямо противоречит целям создателей “Разговоров”.

Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, поставьте детям запись Чайковского — или Глинки, или Стравинского, или Шостаковича. Или Окуджавы, Высоцкого, Кима, Галича.

Или, знаете, поставьте кусочек из Глинки и кусочек из Моцарта, чтобы было понятно, что он находился не только под влиянием русских народных песен. Или “Итальянское каприччио” Чайковского. Чтобы дети поняли, что жить в вакууме нельзя.

И напоследок маленький анекдот из жизни. В прошлом году у нас в Португалии был концерт одного великого музыканта. Слово “великий” я употребляю абсолютно осознанно. Он уже не молод, но сияние от него по-прежнему исходит. После концерта при мне один человек спросил его: “А как вы относитесь к Шаману? Согласитесь, что у него хороший голос?”. Тот задумчиво посмотрел на спрашивавшего и ответил: “А почему ты считаешь, что я вообще как-то должен к нему относиться?”

В общем, мне кажется, что это и есть главный ответ на нынешний “Разговор о важном”.

Видео-архив «Разговоров о важном» можно найти на моём youtube-канале. С этого года новые выпуски в текстовом формате выходят на сайте.

Подписывайтесь на мои соцсети:

Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube

🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗

именно так. спасибо