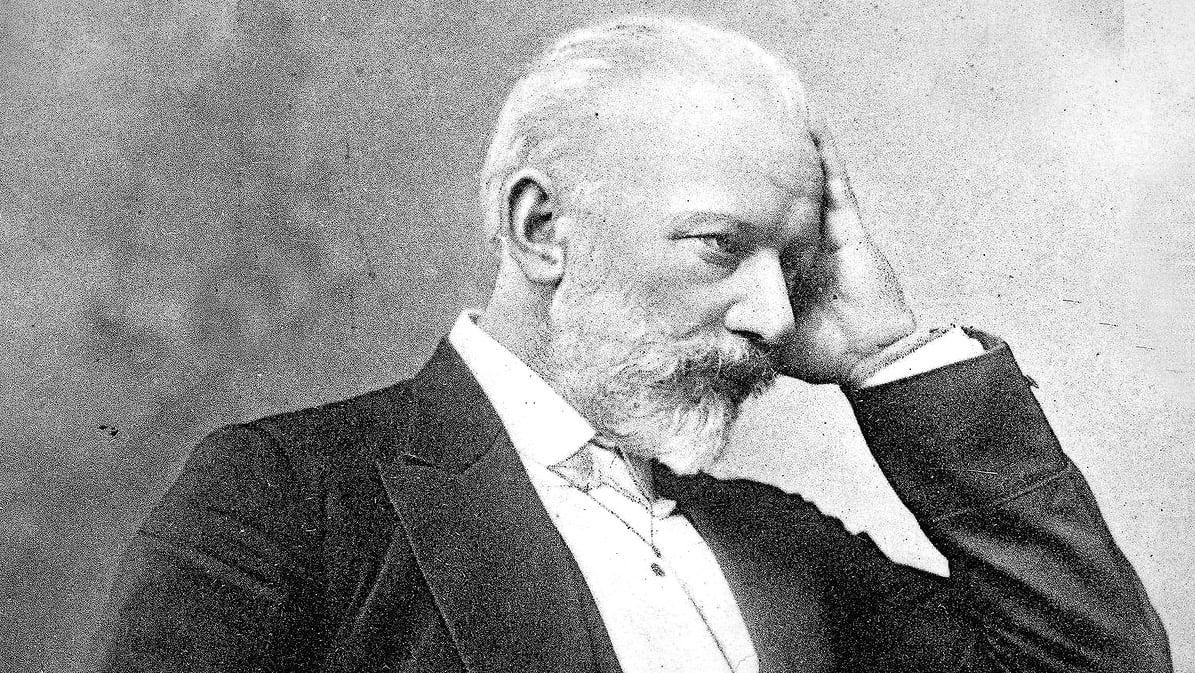

Разговоры о важном: 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского

Люблю Чайковского Петра...

Ну вот, граждане, допрыгались... Следующий «Разговор о важном» будет посвящён Петру Ильичу Чайковскому. Нет-нет, не волнуйтесь, это не то, что вы подумали. Про его гомосексуальность речи не будет, и фильм Кирилла Серебренникова к просмотру не предлагается.

И дело не только в столь непопулярной ныне в России сексуальной ориентации Чайковского. Даже если бы он был стопроцентным гетеро, разговор-то в школе должен быть о важном. А важное — это не то, кого человек любил, как он жил и что он чувствовал. Помните анекдот о том, как в сельском клубе объявляют лекцию о любви? Вся деревня ломится, яблоку негде упасть, выходит лектор: «Товарищи, есть четыре вида любви. Любовь мужчины к женщине, любовь мужчины к мужчине, любовь женщины к женщине и любовь советского народа к партии и правительству. Вот об этом четвёртом виде любви мы с вами сейчас и поговорим».

Примерно так же надо рассказывать школьникам о Чайковском. И, увы, я не шучу. После короткого вводного разговора о том, какая прекрасная вещь — искусство и что искусственный интеллект никогда не создаст ничего подобного творениям людей, учитель должен перейти к основной части. Начаться она должна вот с каких слов:

«В этом году мы много говорим о служении Отечеству. Согласны ли вы с тем, что композиторы, художники, писатели своим талантом служат Родине?»

Тадаммм! Звучит тема из «Лебединого озера». Или тема карт из «Пиковой дамы».

Вот, значит, почему Шекспир писал «Гамлета», а Пушкин — «Евгения Онегина», Толстой — «Войну и мир», импрессионисты — свои пейзажи, а Чайковский — музыку. Они не следовали своим творческим импульсам, не оказывались во власти вдохновения — они служили родине. Сразу вспоминается издевательский призыв Чехова: «Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству».

Дальше мысль о служении Отечеству (естественно, с большой буквы) развивается:

«Искусство служит обществу, создавая произведения, которые показывают людям красоту мира и человеческой души, вдохновляют, учат, заставляют задумываться и сострадать».

Пора бы создателям «Разговоров» узнать, что искусство часто показывает не красоту, а уродство мира, его боль и страдания. И уже далеко-далеко в прошлом, где-то среди высказываний передвижников осталась мысль о том, что искусство вообще должно кого-то чему-то учить.

Но нет, надо из искусства обязательно сделать книгу для назидательного чтения, а из творца — зануду-воспитателя.

Обязанности искусства перед властью

Очень хорошо помню, как меня, семилетнюю, мама отвела на «Лебединое озеро». Балет произвёл на меня сильнейшее впечатление, и особенно — финал. Я долго потом с восторгом всем рассказывала, как лебеди налетели на Злого гения и «ррраз! ему крыло оторвали!» Прошли годы, и я обнаружила, что по изначальному замыслу Чайковского никто Злого гения не побеждал. Увы... Принц нарушил клятву, пусть и по незнанию, и в результате зло победило.

А про тот балет, который шёл в советское время, объявлялось, что это всё ещё старинная постановка Мариуса Петипа — вот только конец к ней был приделан в духе социалистического реализма. Мрачную, полную ощущения безысходности музыку Чайковского стали почему-то воспринимать как провозглашение победы сил добра.

И это касается не только Чайковского, но и вообще «государственного» подхода к культуре. У искусства всё время какие-то обязанности перед властью, народом, идеологией. «Искусство должно быть понятно народу». Эту фразу, якобы сказанную Лениным, долго использовали как дубинку для битья всех тех, чьё творчество оказывалось чуть сложнее, чем «Колобок». Потом, правда, оказалось, что Клара Цеткин, из чьих воспоминаний к нам пришла эта тонкая мысль, записала её совсем не так. По-немецки она звучит: «Искусство должно быть понято народом», а большие знатоки иностранных языков перевели её неправильно. Народ, значит, должен сделать усилие, чтобы что-то понять, а не искусство стараться быть понятым. Всё это делает дьявольскую разницу, как говаривали в XIX веке, когда галлицизм ещё не казался проявлением антипатриотичности.

Искусство никому ничего не должно, а власть всё пытается привлечь на свою сторону то Пушкина, то Булгакова, то Чайковского, то Толстого. Это, кстати, в сценарии «Разговоров» тоже прописано:

«Все, созданное композиторами, художниками, писателями, становится культурным богатством и наследием страны... художники и писатели внесли значительный вклад в развитие мирового искусства».

Все привычные, знакомые нам фразы. Богатство, наследие, вклад. А каков вклад искусства в формирование ВВП страны? В укрепление её обороноспособности? Об этом, наверное, надо спросить у товарищей вроде Шамана. Ну вот с ними и разговаривайте, а Чайковского оставьте в покое.

Нет, не оставляют. Продолжают присваивать его себе. После начала полномасштабного вторжения в Украину замечательный пианист Евгений Кисин в одном интервью отвечал на вопрос о месте русской культуры в современном западном мире и сказал:

«Путин изо всех сил старается отождествлять свой преступный режим с великой русской культурой. В своё время то же самое делал Гитлер, пытаясь отождествлять нацистский режим с великой немецкой культурой».

И там же:

«... ни Чайковский, ни Пушкин, ни другие великие представители русской культуры, жившие задолго до рождения Путина, не имеют никакого отношения к Путину, его режиму и нынешней войне».

Так нет же — пока одни путинские пропагандисты придумывают байки о бойкоте русской культуры на Западе (недавно ходила с внучками в Лиссабоне на «Щелкунчика», бойкотировавших заметно не было), другие, вроде создателей «Разговоров о важном», по-прежнему с упорством, достойным лучшего применения, пытаются выстроить российских писателей, художников, музыкантов и во главе с Чайковским заставить их маршировать в сторону фронта.

В презентации, которую надо будет использовать на уроке, есть слайд с портретами деятелей российской культуры. Список таков:

Айвазовский, Толстой, Чайковский, Достоевский, Пушкин, Репин, Шостакович.

Всех этих представителей «нашей культуры» отличает, по сценарию, «верность нравственным идеалам, приоритет духовного над материальным, стремление к правде и справедливости, а также глубокая и искренняя любовь к Родине и к своим соотечественникам».

Виктор Гюго, значит, или Диккенс не были верны нравственным идеалам, Ремарк или Хемингуэй не стремились к правде и справедливости... Это отличительные черты нашей культуры.

Русская культура и остальные культурки

А кстати, кто такие эти «наши»?

Легко заметить, что в списке великих, о которых должна идти речь на уроке, есть, конечно, этнический армянин Айвазовский, на что, судя по всему, внимания обращать не будут, а все остальные — русские люди.

Знаете, я очень люблю русскую культуру. Мне кажется абсолютно надуманной и в корне неверной и неисторичной нынешняя кампания по обличению русских писателей, в каждом из которых теперь отыскивают признаки «имперскости», выводя таким образом из их творчества чуть ли не все нынешние проблемы. Не буду сейчас отвлекаться на эту сложную тему, скажу только, что имперскость можно найти абсолютно в любой культуре, а Пушкин, Булгаков или Бродский были куда выше, шире, глубже, чем те их идеи, которые сегодня вполне могут нам не нравиться.

Но сейчас речь не о том. Во время «Разговора о важном» по всей стране учителя будут обсуждать с детьми фразу Чайковского:

«Я ещё не встречал человека, более меня влюблённого в матушку-Русь! Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи».

Не сомневаюсь, что Пётр Ильич говорил это совершенно искренне, что ему, много лет проводившему за границей, беспрерывно ездившему на Запад действительно было радостно после возвращения слышать русскую речь, видеть привычные лица и знакомые обычаи.

При чём тут сегодняшняя школа? Почему этой фразой должны восхищаться дети в Якутии и на Ямале, на Чукотке и в Казани? Ответ напрашивается. Потому что использование этой цитаты направлено на детей Донецка, Луганска и других оккупированных Россией областей, чтобы лишний раз напомнить им, какой язык самый ценный, какой народ самый главный, какие животные более равны, чем другие.

И поэтому можно будет сколько угодно говорить в классе красивые слова о великой силе искусства, слушать выступления музыковеда, упиваться музыкой Чайковского, но ясно, что школьники вынесут из этого разговора несколько мыслей:

Искусство всегда должно нас чему-то учить, поучать, воспитывать. Никакого искусства ради искусства.

Воспитывает нас искусство в том духе, который нужен власти. Отечество, скрепы, русский дух.

То, что мы называем российской культурой, — на самом деле культура русская. А все остальные культуры — это так, культурки.

Потому, увы, дорогие учителя. Если вы, увидев тему разговора, вздохнули с облегчением и подумали, что на этот раз хотя бы можно будет обойтись без политики, — не обольщайтесь. Политики в разговоре о Чайковском и русской культуре полно — создатели «Разговоров» об этом позаботились.

Впрочем, они далеко не первые: Чайковского уже много лет назад сделали знаменем «реализма», «патриотизма» и всех прочих измов.

Уже давно этот подход и к Чайковскому, и к культуре в целом высмеял Игорь Иртеньев в своём замечательном стихотворении «Про Петра (Опыт синтетической биографии)»:

Люблю Чайковского Петра!

Он был заядлый композитор,

Великий звуков инквизитор,

Певец народного добра.

Он пол-России прошагал,

Был бурлаком и окулистом,

Дружил с Плехановым и Листом,

Ему позировал Шагал.

Он всей душой любил народ,

Презрев чины, ранжиры, ранги,

Он в сакли, чумы и яранги

Входил — простой, как кислород.

Входил, садился за рояль

И, нажимая на педали,

В такие уносился дали,

Какие нам постичь едва ль.

Но, точно зная, что почём,

Он не считал себя поэтом

И потому писал дуплетом

С Модестом, также Ильичом.

Когда ж пришла его пора,

Что в жизни происходит часто,

Осенним вечером ненастным

Недосчитались мы Петра.

Похоронили над Днепром

Его под звуки канонады,

И пионерские отряды

Давали клятву над Петром.

Прощай, Чайковский, наш отец!

Тебя вовек мы не забудем.

Спокойно спи

На радость людям,

Нелёгкой музыки творец.

О чем говорить на уроке

Вот такого Чайковского должны учителя предложить детям, такой взгляд на культуру. Зачем это делать? Не надо. Не коверкайте у детей восприятие культуры вообще и Чайковского в частности. Не внушайте им мысль о том, что настоящий творец — это только тот, кто служит народу. Подумайте о том, какое количество писателей, музыкантов и художников свою страну, может, и любили, а вот жить в ней у них никак не получалось. Подумайте о Гоголе в Риме, о Тургеневе во Франции, о культуре русской эмиграции, о Набокове, перепридумавшем себя как англоязычного писателя. О Стравинском и Рахманинове, теснейшим образом связанных с российской музыкальной традицией, но при этом порвавших с советской Россией.

Не говорите им, что искусство должно поучать. Вспомните, как сурово бранили Пушкина за то, что он женские ножки воспевал. И как же прекрасно звучат эти строки: «Ах ножки, ножки, где вы ныне? Где мнёте вешние цветы?» А учит ли нас чему-то «Незнакомка» Блока? «Чёрный квадрат» Малевича? Сложнейшая музыка Шостаковича, которого пропагандисты тоже пытаются «перетянуть» на свою сторону?

И вообще, если уж так сильно нужно говорить о Чайковском, посмотрите отрывки из «Лебединого озера» — балета, трансляцию которого по всем каналам мы так долго и упорно ждём.

Видео-архив «Разговоров о важном» можно найти на моём youtube-канале. С этого года новые выпуски в текстовом формате выходят на сайте.

Подписывайтесь на мои соцсети:

Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube

🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗

Да. Снизу снова постучали. Не думал, что смогут даже эту тему исказить настолько. Ясно, что везде пытаются внедрить идеологию. Но просто нагло заменять ею искусство это слишком.

Остаётся только поблагодарить вас за эту статью и понадеяться, что её прочитают именно те, кому она должна помочь.