Преступление и ненаказание. Почему оправдали Веру Засулич?

История одного покушения

Смотрите это видео на Youtube

24 января 1878 года на приём к петербургскому градоначальнику Фёдору Трепову пришла просительница — и выстрелила в него из револьвера, тяжело ранив. Выстрел Веры Засулич стал одним из первых терактов в российской истории. Как так вышло, что её оправдали?

Вера Засулич родилась в обедневшей польской дворянской семье и большую часть детства после смерти отца провела в доме у своих тётушек, где ей было одиноко и неуютно. Молодую девушку отправили учиться в Москву, и тут у неё началась совершенно новая жизнь. Это были 60-е годы XIX века, эпоха реформ, отмена крепостного права. Россия бурлила. Молодое поколение жаждало бороться за счастливое будущее.

Новая Россия

В 1864 году, как раз когда Вера приехала в Москву, произошли ещё две важные реформы. Во-первых, в России были созданы земские учреждения — выборные органы самоуправления на местах. На мой взгляд, это одна из величайших реформ того времени: в земствах впервые стали вместе заседать дворяне и крестьяне. Часто у них не получалось договориться, но это были первые шаги на пути к демократии. Кроме того, в тех губерниях, где действовали земства, были построены школы, дороги и больницы; они собрали огромное количество статистических данных — для сегодняшних историков это бесценно.

Вторая реформа — суд присяжных. В стране появилось гласное, публичное, открытое для всех состязательное судопроизводство, где прокурор обвиняет подсудимого, адвокат защищает, присяжные выносят решение. Судьба людей не решалась за закрытыми дверями, где крючкотворы, как в «Мёртвых душах», просили взятки: «Жду от вас рекомендательных писем за подписью князя Хованского». Князь Хованский был председателем Ассигнационного банка, его подпись стояла на банкнотах.

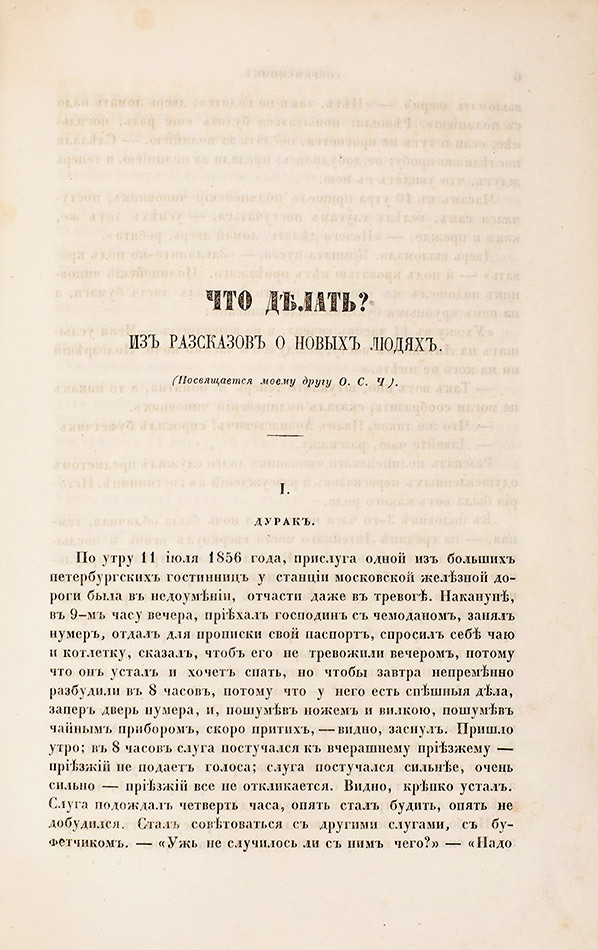

Что делать?

Однако эпоха великих реформ не была прямым движением вперёд. В 1862 году был вдруг арестован кумир молодёжи, литератор и журналист Николай Чернышевский. Его обвиняли в том, что он якобы составил прокламацию — что-то вроде длинной листовки — с призывом к восстанию. Историки до сих пор спорят, был ли Чернышевский автором этой прокламации, хотя нет сомнений, что он о ней знал и что автор был из его круга.

Легко представить, какое впечатление дело Чернышевского произвело на молодых юношей и девушек вроде Веры Засулич. Известный журналист, пусть радикальных взглядов — и вдруг оказывается в Петропавловской крепости. Это было возмутительно. Как раз в крепости Чернышевский написал своё главное произведение, роман «Что делать?», и книгу эту тут же напечатали. Но его приговорили к каторге, а перед этим подвергли унизительной гражданской казни у позорного столба. Это шокировало не только тех, кто разделял его радикальные взгляды.

Роман Чернышевского Засулич, конечно, читала. Какой ответ даёт автор на вопрос, поставленный в заглавии? Делать надо революцию, а для этого — устраивать собственную жизнь на новых свободных основаниях и распространять в народе революционные идеи.

Первый теракт

Для многих мыслителей-народников — Чернышевского, Лаврова, Бакунина и других — главным революционером, природным социалистом был народ. Крестьяне живут миром, общиной, то есть уже привыкли к коллективной собственности. Может быть, они пока не понимают собственного блага, верят в батюшку-царя. Значит, задача революционеров — повести народ за собой. Как это делать? Один вариант — пропаганда, разговоры с крестьянами, толкование идей. Другой — анархия: дождаться, когда крестьяне сами поднимутся на бунт. Третий — террор: нанести удар небольшой группой революционеров, и когда власть пошатнётся, поднимать крестьян. Это был самый непопулярный вариант, так что первый в Российской империи теракт — покушение Дмитрия Каракозова, который пытался застрелить Александра IIв 1866 году — стал для общества большой неожиданностью.

Каракозов был членом кружка Николая Ишутина. Главной целью ишутинцев была мирная пропаганда среди народа, и они действовали очень энергично, открыли в Москвебесплатную школу, швейную мастерскую, переплётную мастерскую, маленькую ватную фабрику. Однако почти никто не знал, что внутри мирной организации работало законспирированное тайное общество под названием «Ад» — оно-то и планировало теракт. После неудачного покушения Каракозова повесили, Ишутин не вынес заключения в крепости и сошёл с ума, многие члены кружка оказались на каторге.

Катехизис революционера

Удар радикалов привёл к усилению репрессий, что, в свою очередь, привело к радикализации молодого поколения — хотя во второй половине 1860-х молодёжь всё ещё склонялась к идеям мирной пропаганды. Судя по всему, те же мысли вдохновляли Засулич. В 1868 году она переехала в Петербург, работала там швеёй и переплётчицей, а по вечерам обучала рабочих грамоте. Это тоже очень характерно для того времени: дворянская девушка, которая хочет быть среди народа, чтобы узнать, как народ живёт. Вскоре она познакомилась с Сергеем Нечаевым, который сыграл большую и мрачную роль в российском революционном движении.

Харизматичный Нечаев производил сильнейшее впечатление на людей — и при этом был страшным человеком, великим манипулятором, хотя выяснилось это далеко не сразу. У Нечаева был свой революционный кружок, и Вера согласилась передавать для него письма, не зная даже, что там написано. Кружок преследовала полиция — в результате Вера оказалась в тюрьме, а Нечаев уехал в эмиграцию. Там он начал создавать свою легенду, рассказывая, что бежал из-под ареста, всеми силами изображал героя и убеждал людей, что за ним в России стоит мощная организация. Многие ему поверили.

Летом 1869 года в Женеве Нечаев и знаменитый анархист Михаил Бакунин написали жуткий текст, который назвали «Катехизис революционера». Вообще катехизис — это текст, содержащий вопросы и ответы, касающиеся религии. Нечаев и Бакунин написали о своей религии — о революции. Начинался катехизис так:

«Революционер — человек обречённый, у него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Всё в нём поглощено единственным исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией». Он должен порвать все свои связи с миром, его не может остановить ни культура, ни правила обычной жизни, ни нравственность. «Революционер <...> презирает и ненавидит во всех её побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность».

Хорошо то, что способствует революции, преступно то, что ей мешает. Цель оправдывает средства.

Огромное количество людей действовало и, увы, продолжает действовать таким же образом.

Нечаев и Бакунин считали, что у революционера есть лишь одна всепоглощающая обязанность — служить революции. Все отношения между людьми должны определяться тем, насколько они полезны революции. И хотя революционеров должно связывать чувство солидарности, «когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасать его или нет, революционер должен соображать не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользой революционного дела». Члены революционного общества должны стремиться к будущему равенству людей, но на этом пути они обязаны подчиняться жесточайшей иерархии. «У каждого товарища должно быть под рукой несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвящённых. На них он должен смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу».

Нечаевское дело

Пока Вера Засулич сидела в тюрьме, Нечаев успел вернуться в Россию и основать общество «Народная расправа». Оно было разбито на пятёрки, и каждая такая группа из пяти человек знала о существовании других групп, но они не были знакомы и никто не знал, сколько всего таких пятёрок— Нечаев утверждал, что это целая сеть, покрывающая всю Россию, но историки думают, что их было совсем немного. Он жертвовал членами своего общества ради того, что считал пользой для дела. В частности, одна из пятёрок вместе с Нечаевым убила студента по фамилии Иванов, который не желал подчиняться нечаевскому диктату. Нечаев убедил других членов пятёрки в том, что Иванов — предатель. Эту историю использовал Достоевский, когда писал роман «Бесы»: хитрый и подлый Пётр Верховенский списан с Нечаева.

Вера Засулич тоже проходила по нечаевскому делу и была отправлена в ссылку. Её переводили с места на место, она бедствовала, потому что никто не хотел ссыльную брать на работу. В годы скитаний она сблизилась с анархистами.

Провал «хождения в народ»

Получив наконец право вернуться в Петербург, Вера им воспользовалась, но за это время произошли огромные перемены в сознании всего её поколения. 1870-е годы знали несколько волн так называемого хождения в народ — попыток чудесных, благородных и очень наивных юношей и девушек поднять крестьян на революцию. Они отправлялись в деревню, служили там учителями и врачами, пытались говорить с крестьянами. Но народ на революцию не поднялся. Пока речь шла о несправедливых условиях, о том, что помещики получили слишком много земли, а местные начальники воруют и угнетают простых людей, крестьяне с народниками соглашались. Но стоило перейти к разговору о том, что жить станет лучше, если свергнуть царя, то в лучшем случае крестьяне просто прекращали беседу, но гораздо чаще сдавали возмутителей спокойствия властям.

В стране прошло несколько крупных процессов над народниками, и идея мирной пропаганды социализма трещала по швам. Кто-то разочаровался и вовсе отошёл от революции, другие же прислушались к тем, кто считал, что революцию можно подстегнуть, устроив террористический акт. Вера Засулич выступала против радикальных способов борьбы и против террора, но в 1878 году не выдержала и она. Последней каплей стала судьба человека, которого Вера никогда в жизни не видела. Звали его Алексей Емельянов, а жил он под именем Архипа Боголюбова.

Ошибка Трепова

Боголюбов принимал участие в знаменитой демонстрации у Казанского собора в Петербурге, которая была организована 6 декабря 1876 года членами «Земли и воли». Его судили и приговорили к 15 годам каторжных работ просто за то, что он вышел на площадь. Адвокат подал кассационную жалобу, но дело шло медленно, и Боголюбов оставался в заключении в Петербурге.

13 июля 1877 года петербургский градоначальник Фёдор Трепов приехал с рядовой проверкой в Дом предварительного заключения. Проходя по тюремному двору, Трепов заметил, что Боголюбов не снял перед ним шапку.

Как писал в своих воспоминаниях знаменитый юрист Анатолий Фёдорович Кони, «чем-то взбешённый ещё до этого, Трепов подскочил к нему и с криком „Шапку долой!“, сбил её у него с головы. Боголюбов оторопел. Но арестанты, почти все политические, смотревшие на Трепова из окон, влезая для этого на клозеты, подняли крик, стали протестовать».

Трепов пришёл в ещё большее бешенство и решил, что необходима показательная акция — выпороть Боголюбова, чтобы другим неповадно было. Однако по указу 1863 года телесные наказания были отменены почти для всех разрядов заключённых, и хотя каторжников сечь было можно, приговор Боголюбова ещё не был утверждён. Сложная ситуация, так что Трепов решил проконсультироваться с министром юстиции графом Паленом — и тот сказал: конечно, секите. Трепов приказал дать Боголюбову 25 розог.

За двадцать с лишним лет до истории с Боголюбовым Александр Герцен обратился из Лондона с письмом к только что вступившему на престол Александру II. От нового императора ждали очень многого, и Герцен, на тот момент пользовавшийся огромным авторитетом, надеялся на него повлиять. Он призвал царя изменить российскую жизнь: «Государь, дайте свободу русскому слову. <...> Дайте землю крестьянам. Она и так им принадлежит; смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братий — эти страшные следы презрения к человеку». Герцен считал отмену телесных наказаний такой же важной, как отмену цензуры и крепостного права. Цель всех этих требований — свобода человека. И в эпоху великих реформ телесные наказания действительно резко сократили. Полностью они были упразднены только в начале XX века — в 1904 году для крестьян, а в 1909 — для всех заключённых.

Итак, в 1877 году Боголюбов не мог быть подвергнут телесному наказанию, поскольку его дело было на кассации, он ещё не был осуждённым каторжником. Но его выпороли. Об этом написали в газетах, и дело вызвало в России всеобщее возмущение.

Как всё изменилось за прошедшие полтора века! Сегодня бьют повсюду арестантов, и никто в истерику не впадает, кроме горстки правозащитников.

Множеству людей самых разных взглядов эта история казалась совершенно неприемлемой, в том числе и адвокату Кони, который в целом многое из того, что делало молодое поколение, считал дурью. Он отправился к министру юстиции — тому же графу Палену — чтобы обсудить действия Трепова. «Пален вспыхнул и запальчиво сказал:

«Знаю и нахожу, что он поступил очень хорошо. Он был у меня, и я ему разрешил высечь Боголюбова. Надо этих мошенников так!». И он сделал энергичный жест рукою. «Но, знаете ли, граф, что там происходит теперь?» <...> «Ах! — продолжал горячиться Пален, размахивая сигарой, —<...> Если беспорядки будут продолжаться, то по всей этой дряни надо стрелять. Надо положить конец всему этому. <...>». «Это не конец, а начало, — сказал я ему, теряя самообладание. — Вы не знаете этих людей, вы их вовсе не понимаете. И вы разрешили вещь совершенно противозаконную, которая будет иметь ужасные последствия».

Покушение Засулич

Вера Засулич, которая никогда не видела ни Боголюбова, ни Трепова, прочитала о произошедшем в газете и записалась к Трепову на приём. Выстрелила она практически не целясь: хотела выразить протест, а не убить градоначальника. Засулич понимала, что сейчас её схватят, будут бить, и сразу отбросила револьвер, чтобы никто случайно не задел курок и не пострадал.

Её действительно повалили, избили, отправили в тюрьму. А дальше произошёл слом в механизме власти. Дело Веры Засулич могли передать коронным судьям — они назначались государством, и их легче было контролировать. Но её решили судить новым судом присяжных. Власти были уверены, что речь идёт не о политике, а о личной мести. Предполагалось, что обязательно обнаружится какая-то связь между Засулич и Боголюбовым, скорее всего, любовная; никто не сомневался, что присяжные осудят молодую женщину.

Вообще-то уже в тот момент можно было понять, что всё обстоит не так просто. Очень долго не могли найти юриста, который согласился бы стать обвинителем на процессе. Никто не хотел мараться. В конце концов обвинителем стал Константин Кессель, достаточно посредственный юрист, а защитником — блестящий адвокат Пётр Александров, уже защищавший до этого народников. Председателем Санкт-Петербургского окружного суда был Анатолий Кони, с которым мы уже знакомы — выдающийся юрист и учёный, поборник честного, независимого, беспристрастного суда.

Суд и приговор

Процесс был открытым и превратился чуть ли не в светское мероприятие — публика рвалась на заседания, зал был переполнен, приходили журналисты, литераторы, светские дамы. За покушение Вера Засулич могла получить от 15 до 20 лет каторги. Она сразу признала, что стреляла в Трепова, и рассказала, как прочитала в газетах о порке Боголюбова:

«Мне казалось, что такое дело не может, не должно пройти бесследно. Я ждала, не отзовётся ли оно хоть чем-нибудь, но всё молчало, и в печати не появлялось больше ни слова. И ничто не мешало Трепову, или кому-то другому столь же сильному, опять и опять производить такие же расправы <...> Тогда, не видя никаких других средств к этому делу, я решилась, хоть ценою собственной гибели, доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью. <...> Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать».

Кессель построил своё обвинение вполне логично: ни один человек не имеет права устраивать самосуд, даже по отношению к самой отвратительной личности, совершившей ужасное преступление. Не поспоришь. Но возникает вопрос: а что делать, если на законный суд рассчитывать нельзя?

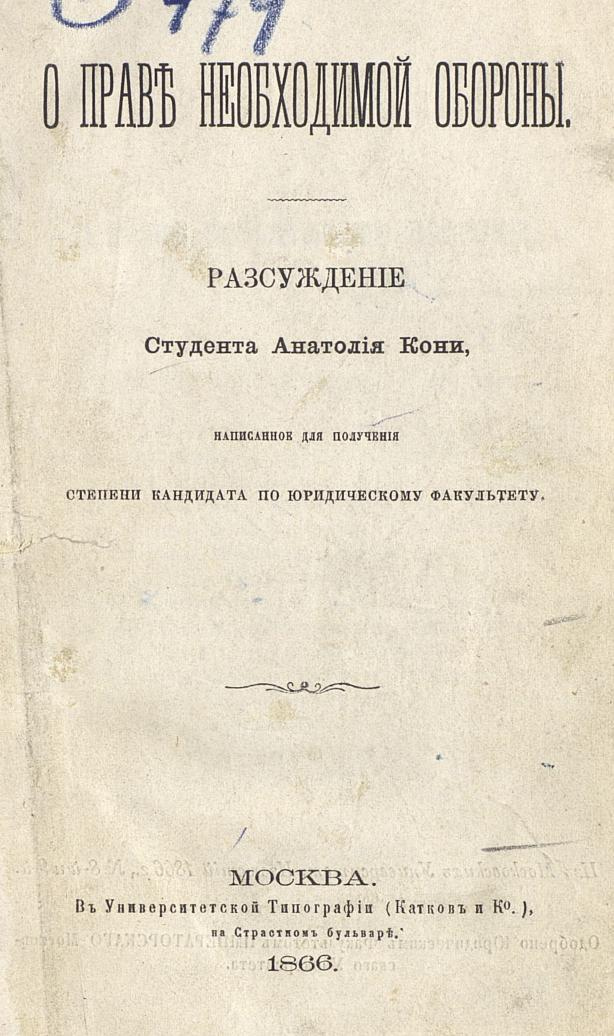

Александров в речи защитника во многом опирался на диссертацию о праве необходимой обороны, написанную 1865 году Анатолием Кони — тот пытался ответить на вопрос, что делать человеку, если на его права посягают, а государство не предоставляет ему защиту.

Обычно мы под необходимой обороной понимаем, например, нападение с оружием. Засулич ничего не угрожало — но Александров исходил из того, что молодая женщина, заступаясь за униженного Боголюбова, защищала и его, и себя, и многих других.

Кони как председатель суда обобщил прения сторон. Он сформулировал три вопроса, на которые присяжные должны были дать ответ: виновна ли Засулич в том, что она приобрела револьвер и нанесла Трепову рану? Имела ли она заранее обдуманное намерение лишить жизни градоначальника? Сделала ли она всё, что от неё зависело, для достижения этой цели? И добавил, что даже если подсудимая будет признана виновной по этим пунктам, присяжные имеют право признать её заслуживающей снисхождения по обстоятельствам дела. Это дало повод для обвинений в том, что Кони давил на присяжных, подсказывал им «правильный ответ». Но в целом он действовал в рамках судейских полномочий: изложил суть дела, позиции сторон и сказал, что можно учесть ситуацию подсудимой. И произошла совершенно невероятная вещь: присяжные признали Веру Засулич невиновной. Увы, после этого политические дела вывели из компетенции суда присяжных.

Расцвет террора

На следующий день власти попытались опротестовать приговор, но Засулич уже скрылась и вскоре оказалась в эмиграции в Швейцарии. Она стала культовым персонажем для российских революционеров, но сама находилась на умеренных позициях — оставаясь социалисткой, не одобряла террор и выступала против радикальных действий.

В 1879 году организация «Земля и воля» раскололась на две: «Чёрный передел», члены которого собирались продолжать мирную пропаганду, добиваясь передела земли, и «Народную волю», созданную на основе нечаевских идей и считавшую своей главной задачей «казнь» царя. 1 марта 1881 года народовольцы убили Александра II, пожилого человека, освободившего крестьян, давшего России земства и суд присяжных, отменившего рекрутскую повинность и фактически отменившего цензуру. Но одновременно он допустил арест и гражданскую казнь Чернышевского, закрытие многих журналов, преследование людей за убеждения и многие другие вещи.

Раскол между обществом и властью с каждым десятилетием становился все более глубоким, пока не разорвал Россию в 1917 году и не погрузил её в кровавый хаос. Вера Засулич дожила до революции большевиков — и не приняла её.

Что-то ужасающе неправильное есть и в гнусном поступке Трепова, и в реакции Веры Засулич. Каждый год я рассказывала об этом деле школьникам, а потом спрашивала их, какое решение они бы приняли на месте присяжных. Не было ни одного класса, который бы выразил единое мнение, всегда были споры и глубокие разговоры. Кто прав? Кто виноват? Власть, которая подавляет свободное слово, душит людей, унижает их? Революционеры, которые не хотят двигаться к своей цели мирным путём? И те и другие?

А как бы вы голосовали, если бы были присяжными по делу Веры Засулич? Жду ваших комментариев. Счастливо.

Мой лекционный тур

• Вашингтон — 15 мая, билеты ↗

• Чикаго — 18 мая, билеты ↗

• Бостон — 21 мая, билеты ↗

Спасибо всем, кто нас поддерживает на платформе «Бусти», нашим патронам на Patreon, нашим спонсорам на Ютубе, всем, кто не даёт им нас заткнуть. Если кто-то ещё не подписался на наш канал или на регулярные пожертвования и подпишется сегодня или расскажет о нас друзьям — вы очень сильно нам поможете.

Подписывайтесь на мои соцсети:

Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube

🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗