Оруэлл, который всё про нас знал

Как Джордж Оруэлл стал великим писателем?

Смотрите это видео на Youtube

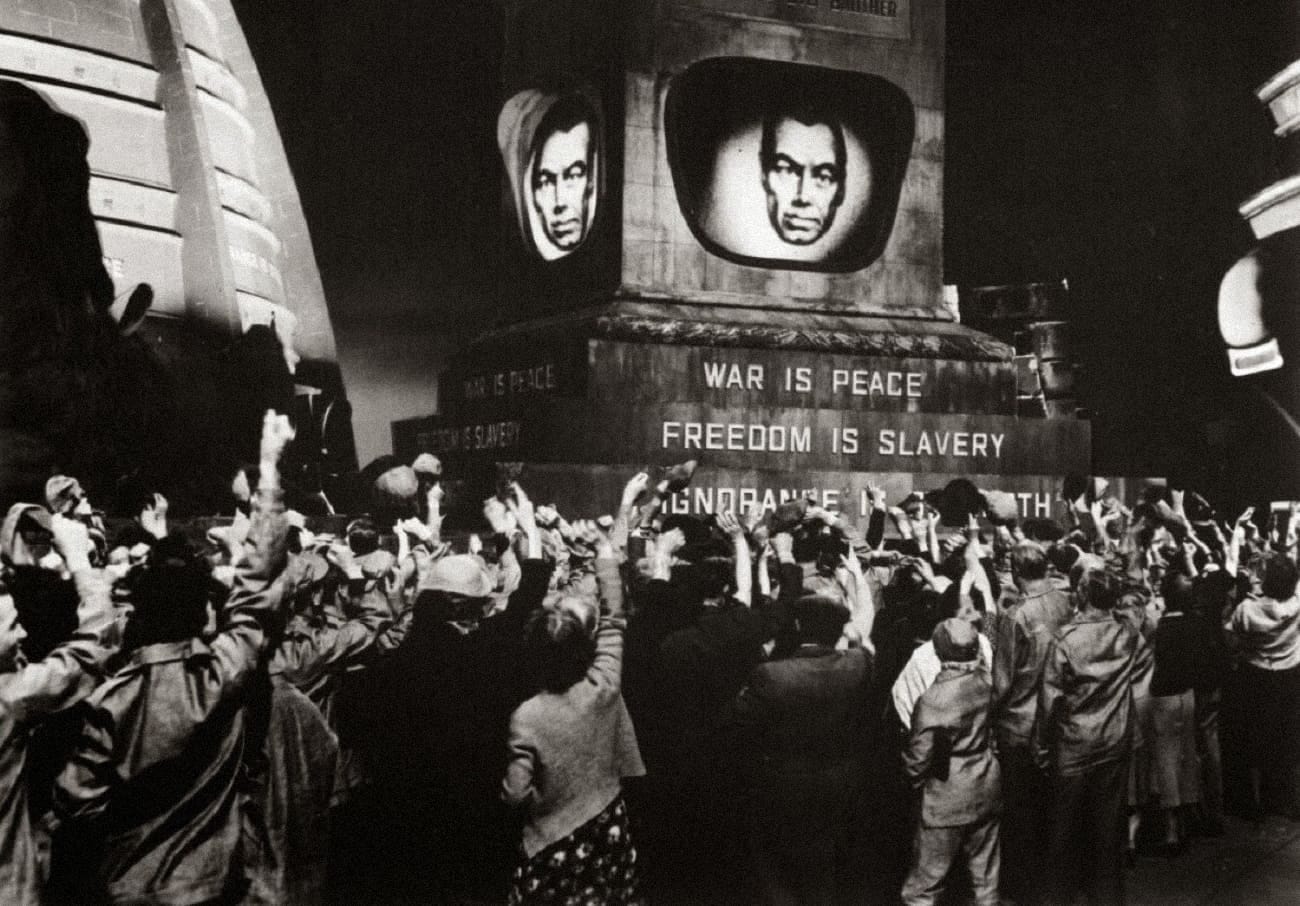

«Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила». Как человеку, никогда не бывавшему ни в сталинском СССР, ни в нацистской Германии, удалось создать самое знаменитое произведение о тоталитаризме? И как закомплексованный неудачник Эрик Блэр стал великим Джорджем Оруэллом, чьё имя превратилось в синоним антиутопии?

Первое моё знакомство с «1984» произошло, когда я ещё училась в старших классах. Папа привёз на дачу тамиздатскую книжку, дал моему двоюродному брату и мне на сутки. Брат читал ночью. Я читала днём. Ощущение было, будто новая вселенная открылась.

К сожалению, нельзя жить в современном мире, не читав Оруэлла. Эта великая книга сейчас приобретает новую трагическую актуальность, ведь это роман о тоталитаризме вообще, о людях и о власти.

Как любят тиранов

Многое в судьбе Оруэлла и в его творчестве меня удивляет. Некоторые вещи я как-то для себя объяснила, некоторые нет. Его мировоззрение несколько раз менялось — это вполне понятно. В детстве Оруэлл был полон патриотических чувств, в молодости был аполитичен, в 30-е годы считал себя социалистом, но быстро осознал, что СССР не сочетается с его представлениями о справедливости.

Многие левые западные интеллектуалы ездили в СССР. Им там показывали лакированную картинку, выставку достижений народного хозяйства — и они верили. Герберт Уэллс, один из умнейших людей своего времени, приезжал в Россию после революции и был возмущён тем, что он там увидел, а потом написал книгу «Россия во мгле».

Когда Уэллс вернулся через 14 лет, он описывал это так:

«Признаюсь, я ехал к Сталину не без подозрительности и предубеждения. У меня к тому времени сложилось представление о скрытом и эгоцентричном фанатике, лишённым слабости деспоте, ревниво взыскующем абсолютной власти. <...> И всё же я должен был признать, что он не просто угнетал и тиранил Россию. Он управлял ею, и Россия под его руководством набирала силы».

И это тогда, когда происходила коллективизация, голод, ужас, первые фальшивые процессы.

«Я никогда не встречал более искреннего, прямолинейного и честного человека», — писал Уэллс. Напоминаю — это про Сталина.

«Именно благодаря этим качествам, а не чему-то мрачному и таинственному, обладает он такой огромной и неоспоримой властью в России. До нашей встречи я думал, что он, вероятнее всего, занимает такое положение, потому что его боятся. Теперь же я понимаю, что его не боятся, ему доверяют».

Как такое может быть? Не знаю.

Я не могу объяснить, как Оруэллу удалось написать такой великий роман. Его собрание сочинений составляет 20 томов, он благороден, воодушевлён хорошими идеями, остроумен иногда — но мне его ранние тексты читать неинтересно. И я думаю, если бы Оруэлл погиб в 1936 году в Испании (а он был тяжело ранен в горло и чуть не попал в руки испанских коммунистов, которые его бы расстреляли), сегодня его никто бы не вспоминал. Как же он стал великим писателем?

Трудное детство

Эрик Артур Блэр родился в 1903 году в Индии. Когда мальчику исполнился год, его мать увезла детей в Англию, испугавшись эпидемии чумы.

Жизнь сильно изменилась, возникли денежные проблемы, но семья хотела дать Эрику хорошее образование и шла для этого на большие жертвы. В 8 лет его отдали в дорогую закрытую школу для мальчиков — Эрик получил стипендию, но оказался в среде, где соученики были заметно богаче. Школе было выгодно брать мозговитых мальчиков победнее, потому что они составляли потом рекламу: пришёл к нам, поступил в Оксфорд. Но Эрик мучительно переживал различия между собой и другими детьми, чувствовал себя бессильным и униженным.

Закрытые английские школы часто сравнивают с тюрьмой или колонией. В них было жёсткое воспитание, телесные наказания, подавление личности, «формирование характера», много спорта, конкурентных игр. Эрик болезненно осознавал, что ему не удаётся быть таким, как все. Он одновременно пытался приспособиться к окружающей среде — и мечтал о бунте. Эрик не хотел выделяться как бедный, болезненный, слабый ученик. Он хотел выделяться иначе.

Отказ от карьеры

В 1917 году Эрик поступил в Итон, тоже на стипендию. Это очень аристократическая школа, там учатся подростки из крайне привилегированных семей. Нужно было вкалывать изо всех сил, чтобы потом получить стипендию в Оксфорде или Кембридже — классическая дорога для политика или государственного деятеля.

Однако в университет юноша решил не поступать и отправился в колонии, где было больше возможностей для молодого человека без диплома. Так будущий Джордж Оруэлл, который будет писать о тоталитарной власти, стал полицейским в Бирме. Для выпускника Итона оказаться в таком положении было равнозначно тому, что сегодня мы называем дауншифтингом. Его соученики тем временем поступали в престижные колледжи и начинали делать карьеру.

В 1927 году Эрик вернулся в Англию; он решил стать писателем. Подражая Джеку Лондону, он поселился в одном из беднейших районов, сменил костюм на лохмотья и начал опускаться на дно среди самых низов лондонского общества.

Эрик писал очерки о своей жизни, которые постепенно начали публиковать, затем проделал то же самое в Париже среди клошаров и проституток (хотя как раз в это время в Париже жили Хемингуэй, Фицджеральд, Гертруда Стайн). Потом он снова вернулся в Англию, менял подработки, занимался литературной подёнщиной — писал очерки и рецензии. В первой половине 30-х годов начали выходить его книги: «Фунты лиха в Париже и Лондоне», «Дни в Бирме», два романа — «Дочь священника» и «Да здравствует фикус!», которых он потом стеснялся и просил не переиздавать.

Певец несправедливости

Оруэлл очень рано понял, как несправедливо устроен мир. Школа — это триумф сильного над слабым, и вся жизнь такая, а он в этой жизни обречён на прозябание. Он ощущал себя бедным, даже нищим, и был уверен, что ничего не добьётся — он плохой, неуклюжий, греховный, слабак, виноват во всём.

Позже Оруэлл наблюдал несправедливое отношение белых к местным жителям в Бирме, видел, как какой-нибудь молодой мальчишка, только что поступивший на службу, лупит своего седого слугу и считает, что это нормально. Оруэллу всё это было отвратительно, особенно то, что он и сам начал ощущать себя сагибом, белым господином. Не желая сливаться с теми, кто помыкает другими, он пытался общаться с отверженными, с людьми, которые не подчинялись законам общества.

Оруэлл искал способ существовать в этой парадоксальной реальности. Можно притвориться, будто всё хорошо, и жить обычной жизнью — он это попробовал, не получилось. Можно пытаться выпустить пар, свести счёты по мелочи. Он стал называть неприятных персонажей своих книг именами мальчиков, с которыми учился в первой школе и в Итоне, а людей из своей жизни описывал, явно сгущая краски, подчёркивая их отвратительность. Однако и это не слишком помогло.

Системный подход

Оруэлл пришёл к мысли, что угнетаемый всегда прав, а угнетатель всегда неправ — что, конечно, большое упрощение. Один из его биографов говорил, что у писателя было социологическое мышление — он всегда видел систему, а не конкретных людей. Почему он падал на дно? Не только чтобы изучить мир пьяниц и бедняков, но и чтобы снять с себя часть вины. Это похоже на то, что испытывал Лев Толстой, который хотел жить как крестьяне, и пахал землю — с поправкой, конечно, на масштаб личности.

Помогать людям Оруэлл действительно не был готов. Множество людей с образованием и средствами шли к беднякам как учителя, как врачи. Но не Оруэлл: он не помогает, он становится таким же. Отчасти это игра: ему есть куда вернуться, такая жизнь — выбор, а не необходимость. Но ярости по отношению к обществу он не скрывает, в том числе и по отношению к тем, кто хочет помочь. С его точки зрения, все делают это плохо: социалисты, филантропы, люди, живущие богато и при этом разговаривающие о бедных.

Может быть, я сейчас скажу не очень добрую вещь, но у меня ощущение, что в ранних работах Оруэлла постоянно проявляется его детская и подростковая уязвлённость, сравнение с богатыми одноклассниками не в его пользу, породившее массу комплексов, и раздражение в отношении обеспеченных, образованных, аристократичных людей, которые, как ему казалось, во всём лучше него.

Писатель на войне

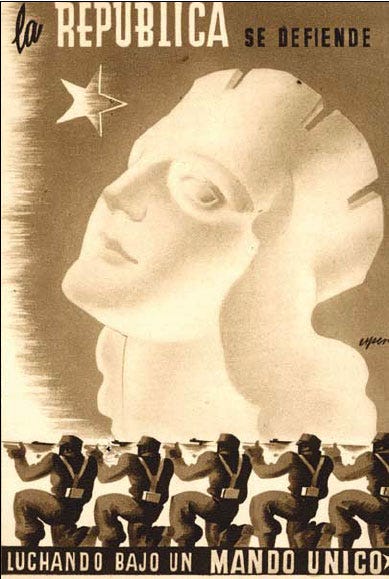

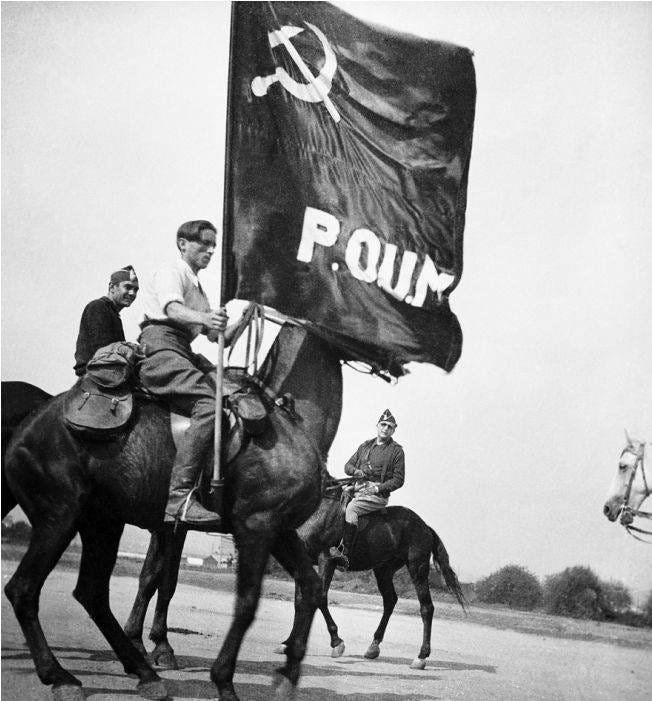

В 1936 году в Испании началась гражданская война. Множество людей по всему миру восприняло её как противостояние свободы и фашизма, особенно когда франкистов поддержал Гитлер, а сторонников Народного фронта — СССР. Отовсюду в Испанию съезжались люди левых взглядов, чтобы помогать бороться с фашизмом.

Оруэлл тоже решил сражаться. Он как раз недавно женился и отправился в Испанию вместе с женой. Ситуация была сложная. В Испании действовали коммунисты, социалисты, анархисты — все разные, и у всех свои отряды. Оруэлл попал в армию, созданную Объединённой рабочей марксистской партией (ПОУМ). Они сначала были очень авторитетны, пока коммунисты, пользуясь поддержкой Советского Союза, не начали играть более заметную роль.

Оруэллу было всё равно, в чьих рядах сражаться, лишь бы против фашистов. Он отправился на фронт и провёл там 115 дней. Позже в книге «Памяти Каталонии» он писал:

«Если бы меня спросили, почему я пошёл в ополчение, я ответил бы — сражаться против фашизма. А на вопрос, за что я сражаюсь, я ответил бы — за всеобщую порядочность».

Ему казалось, что он попал в рабочую демократию, в общество, о котором мечтал.

Оруэлл был тяжело ранен, и за то время, что он провёл в госпитале, всё изменилось. Сталинские представители давили на испанских коммунистов и требовали проводить чистки. Начались столкновения между анархистами и коммунистами, преследование партии ПОУМ. На глазах Оруэлла начали исчезать люди, приехавшие сражаться против фашизма и чем-то коммунистов не устроившие, происходил полный беспредел, его самого чуть не арестовали. Он скрывался и чудом выбрался из Барселоны вместе с женой.

Снова противоречие: с одной стороны, Оруэлл по-прежнему жаждал победы Народного фронта, с другой — видел, что происходит настоящий террор, свои убивают своих, расстреливают, пытают в тюрьмах. Такого быть не должно.

Писатель среди хаоса

Так в Оруэлле произошёл главный идейный перелом. Он понял, что если где-то искать справедливость, то точно не в Советском Союзе, и этим отличался от Бернарда Шоу, Уэллса, Фейхтвангера и многих других, попавших под обаяние Сталина.

Но важнее то, что Оруэлл начал превращаться в крупного писателя. Для меня это в первую очередь заключается в том, что он перестал писать всё время о себе. Следующая его книга, Animal Farm (я не люблю все эти «Скотские хутора» и перевожу название как «Ферма животных») — это притча. В книге свиньи выгнали фермера мистера Джонса и построили собственный мир во главе с хряком Наполеоном. Животные создали заповеди, которые по ходу повествования меняются.

Сначала так:

«Тот, кто ходит на двух ногах — враг. Тот, кто ходит на четырёх, равно как и тот, у кого крылья — друг. Животное да не носит одежду. Животное да не спит в кровати. Животное да не пьёт спиртного. Животное да не убьёт другое животное. Все животные равны».

Потом так:

«Животное не спит в кровати под простынями. Животное не пьёт спиртного до бесчувствия. Животное не убьёт другое животное без причины».

Потом остаётся только одна:

«Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие».

Это, конечно, история об СССР и о перерождении революции, чётко рассказанная, умно и глубоко написанная.

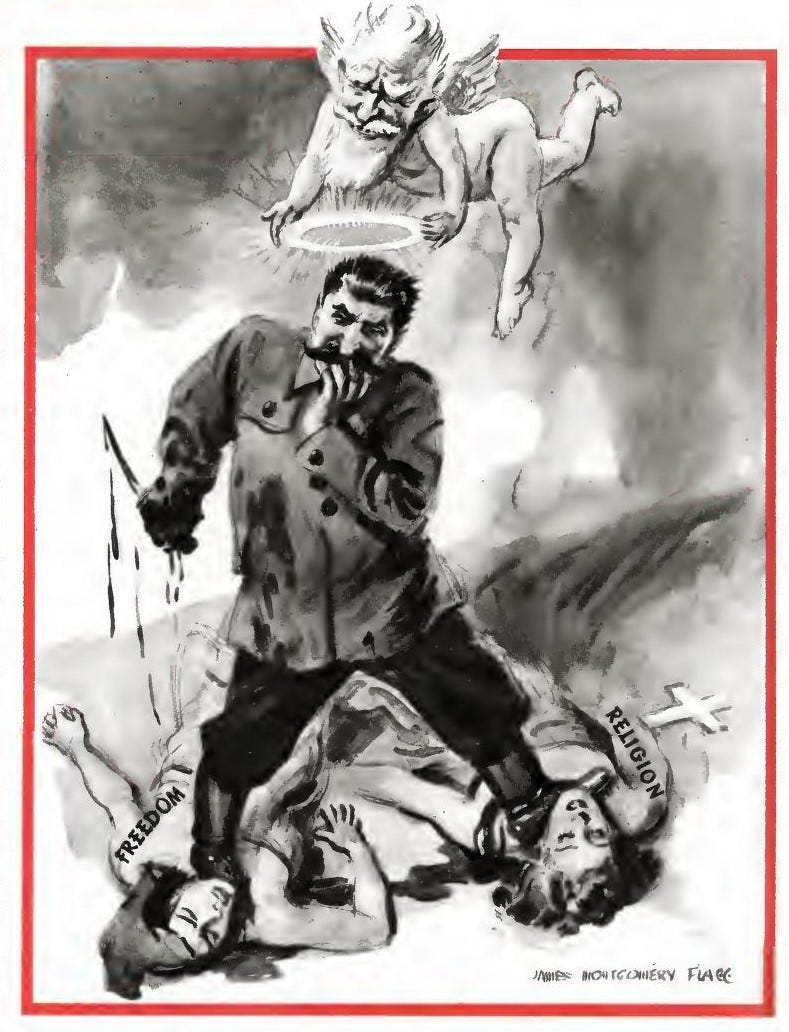

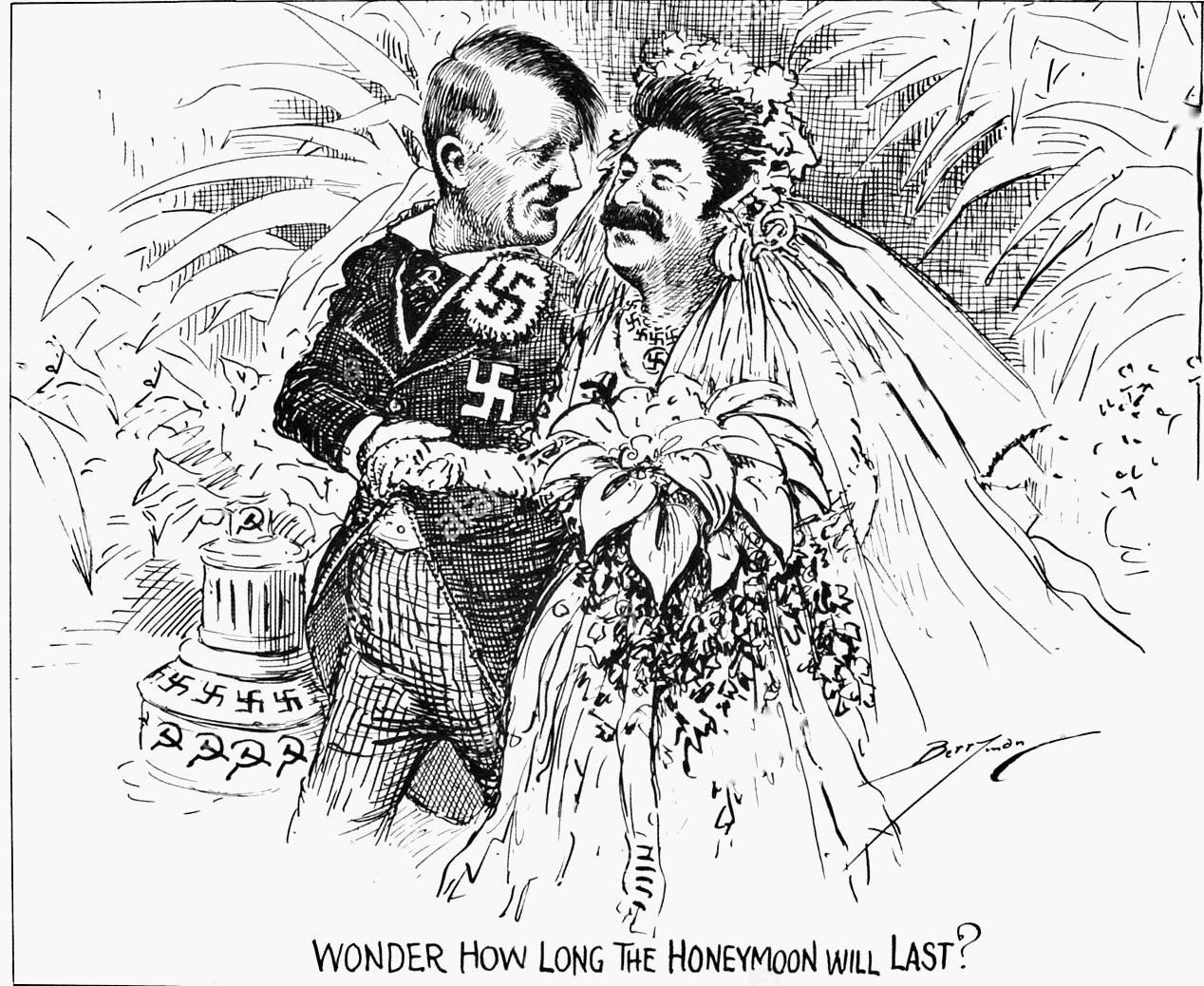

Тем временем в мире разворачивались грозные события: победа франкистов в Испании, Вторая мировая война, а перед этим пакт Молотова — Риббентропа, договор о ненападении между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом.

Оруэлл утвердился в мысли, что зло со всех сторон, что оно наступает. Одно дело, когда ты думаешь, что жизнь несправедлива, потому что отец твоего одноклассника намного богаче твоего, а совсем другое — когда два диктатора сговариваются между собой, чтобы сожрать весь мир.

В 1941 году Гитлер напал на Советский Союз. СССР стал союзником Англии, и все, начиная с Черчилля, были готовы договариваться со Сталиным. Оруэлл писал в дневнике:

«Трудно найти лучший пример моральной и эмоциональной ограниченности нашего времени, чем тот факт, что все мы теперь в большей или меньшей степени за Сталина. Этот омерзительный убийца временно на нашей стороне. И поэтому чистки и все остальное вдруг оказалось забыто».

У писателя были большие претензии к британской интеллигенции, больше, чем к властям, но диктатура пугала его ещё сильнее, чем свободный мир с его недостатками.

«1984»

Последние годы жизни Оруэлла были очень тяжёлыми. Неожиданно умерла его жена, а у самого писателя был туберкулёз. Он уехал в Шотландию и начал работать над своей главной книгой, романом «1984». Это всё ещё книга о том, как обстоятельства и власть уничтожают личность — его любимая тема, — но Оруэлл вышел на другой уровень понимания и на другой уровень письма.

«1984» — гораздо больше, чем книга о сталинском режиме. Роман можно читать, вообще не осознавая, что речь идёт о Сталине, Троцком и так далее. Это книга о том, что происходит с людьми, когда они уступают злу, о том, как они пасуют перед силой. Она не менее актуальна и сегодня, когда множество циничных сговоров, компромиссов и сделок происходят на наших глазах.

Оруэлл опирался на своих современников и предшественников — Джека Лондона и Герберта Уэллса. «Современная Утопия» Уэллса, написанная в 1905 году, оказала на Оруэлла огромное влияние.

Герои книги попадают на планету Утопия, похожую на Землю, но без государств. Этим миром управляют философы, в нём один язык на всех и разумное распределение ресурсов — но вся эта прекрасная жизнь достигается за счёт контроля. Государство контролирует здоровье граждан, их семейную и сексуальную жизнь, право иметь детей и так далее.

Правда, позже Оруэлл в Уэллсе разочаровался:

«Это всё те же самые мысли, которые он вот уже лет 40 непрерывно преподносит с видом проповедника, возмущённого глупостью слушателей. Подумать только, они не способны усвоить столь очевидные истины».

Отторжение благостных идей Уэллса произошло не только у Оруэлла: многие мыслители XX века постепенно начали размышлять о том, хорошо ли, когда государство всё контролирует — пусть даже ради пользы граждан. В 1932 году Олдос Хаксли выпустил роман «О дивный новый мир», где во многом даёт ответ Уэллсу. В мире Хаксли всем хорошо, есть доступ к ресурсам и удовольствиям, но нормальной человеческой жизни нет. Государство определяет, к какому классу ты будешь принадлежать от рождения, и если это низшие классы, тебя специально отупляют.

Ещё сильнее на Оруэлла повлиял роман Евгения Замятина «Мы», написанный в 1920 году и опубликованный в 1924-м (а в России он вышел только после перестройки). Причём Оруэлл скрывал, что читал книгу, хотя в 1946 году написал на Замятина рецензию.

Герой Замятина живёт в рациональном мире, где тоже есть единое государство. У граждан нет имён — только номера, нет разницы в одежде, нет семьи, нет любви, нет чувств (есть «сексуальный час»), детей могут рожать только те, кому это позволено. Когда герой знакомится с женщиной, которая вызывает у него чувства, он узнаёт, что есть другой мир за зелёной стеной, где живут свободные люди. На героя и его возлюбленную доносят, он переживает промывку мозга, забывает свою любимую и безразлично смотрит, как её казнят.

Сила новояза

Оруэлл был одним из первых, кто понял связь языка, мышления и подавления, пропаганды и промывки мозгов. Не случайно в «1984» вводится новый язык:

«Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца (английского социализма), но и сделать невозможными любые иные течения мысли. <...> Когда новояз утвердится навеки, а старояз будет забыт, неортодоксальная, то есть чуждая ангсоцу мысль, постольку поскольку она выражается в словах, станет буквально немыслимой».

Новояз не может выразить идеи, направленные против власти.

«Лексика была сконструирована так, чтобы точно, а зачастую и весьма тонко, выразить любое дозволенное значение, нужное члену партии, а кроме того, отсечь все остальные значения, равно как и возможности прийти к ним окольными путями».

«Особая функция некоторых новоязовских слов наподобие „старомысла“ состояла не столько в том, чтобы выражать значение, сколько в том, чтобы их уничтожать, — уточнял писатель. —

Как мы уже видели на примере слова „свободный“, некоторые слова, прежде имевшие вредный смысл, иногда сохранялись ради удобства, но очищенными от нежелательных значений. Бесчисленное множество слов, таких как честь, справедливость, мораль, интернационализм, демократия, религия, наука — просто перестали существовать. Их покрывали и тем самым отменяли несколько обобщающих слов. Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства содержались в одном слове „мыслепреступление“, а слова, группировавшиеся вокруг понятий рационализма и объективности, в слове „старомыслие“. Большая точность была бы опасна».

Мы живём в мире, где в России слова «мир», «мы за мир» или «долой войну» считаются преступлением. Где нет войны, а есть «специальная военная операция». Это ровно то, о чём пишет Оруэлл.

Тотальный контроль

Ещё одна мысль, осознанная Оруэллом — что тоталитарное государство стремится к полному контролю. В его романе никуда нельзя уйти от наблюдения, но важнее даже то, что государство требует не только внешнего подчинения, но и внутреннего.

«Нам неинтересны ваши глупые преступления. Партию не беспокоят явные действия. Мысли. Вот о чем наша забота. Мы не просто уничтожаем наших врагов, мы их исправляем».

Величайший образ, созданный Оруэллом — двухминутка ненависти, которая расписывает механизм действия пропаганды.

«Из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет, словно запустили какую-то чудовищную, не смазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась».

Сначала испугать, подействовать на нервы, на иррациональное — потом показать то, что надо приучить ненавидеть. Это ровно то, что делает любая пропаганда: апеллирует к архаическому, к иррациональному в нас.

«Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь 30 секунд, и притворяться тебе уже не надо».

Сегодня многие пытаются понять, как произошло, что столько разумных, образованных, умных, симпатичных людей обезумели, говорят дикие вещи, совершают ужасные дела. Все механизмы прописаны у Оруэлла. Вот только там нет ответа, что с этим делать, потому что Оруэлл сам его не видел. Он видел абсолютную безысходность.

Не поддаваться злу

Оруэлл застал успех «1984» — он умер через год после выхода книги. «1984» переиздавался снова и снова, переводился на множество языков и стал одним из самых читаемых романов XX века. Он подавляет. Он убивает надежду. Но читать его нужно.

Нескольким выпускам моих учеников очень повезло: когда мы читали «1984», к ним приходил великий переводчик Виктор Петрович Голышев и рассказывал, как работал над переводом — в тот период он постоянно болел. Я спросила, почему, а Голышев ответил: «Да как всё время эту гадость в себе держать?»

Конечно, это роман, от которого можно заболеть. Но это не значит, что его не нужно читать. Его можно считать не литературой, а руководством к жизни. И наверное, главный для меня вывод — что важно приложить все усилия для того, чтобы не любить Большого брата, какую бы форму он ни принимал.

Хотелось бы знать, как вы относитесь к «1984» и что вам больше нравится — роман «Мы» или книга Оруэлла? Жду ваших комментариев. Счастливо.

Мой лекционный тур

• Денвер — 5 марта, билеты ↗

• Пало-Альто — 7 марта, билеты ↗

• Лос-Анджелес — 9 марта, билеты ↗

• Сиэтл — 11 марта, билеты ↗

• Рим — 26 марта, билеты ↗

• Дублин — 28 марта, билеты ↗

• Вашингтон — 15 мая, билеты ↗

• Чикаго — 18 мая, билеты ↗

• Бостон — 21 мая, билеты ↗

Спасибо всем, кто нас поддерживает на платформе «Бусти», нашим патронам на Patreon, нашим спонсорам на Ютубе, всем, кто не даёт им нас заткнуть. Если кто-то ещё не подписался на наш канал или на регулярные пожертвования и подпишется сегодня или расскажет о нас друзьям — вы очень сильно нам поможете.

Подписывайтесь на мои соцсети:

Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube

🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗