Можно ли вывозить шедевры?

О мраморах Элгина и бюсте Нефертити

Несколько последних дней, которые я провела в Лондоне, были почти полностью посвящены Британскому музею. Сначала я ходила по его залам одна — готовясь к экскурсиям, продумывая маршрут по бесконечной, неисчерпаемой коллекции. Потом — с группами, рассказывая людям о тех экспонатах, которые я здесь больше всего люблю (ох, трудно сказать, что я больше всего люблю — я тут всё люблю).

Как вы здесь оказались?

Одна из моих экскурсий была посвящена великим археологическим открытиям, тем находкам, которые как раз составили великую славу этого поразительного музея. И, конечно, приходилось снова и снова мысленно возвращаться к проблеме, которая сегодня волнует многих: каким образом все эти невероятные находки, совершённые за много тысяч километров от Великобритании, оказались здесь?

И это касается, конечно, далеко не только Британского музея и не только Лондона, но и Берлина, где украшением Египетского музея стал тайно вывезенный из Египта бюст Нефертити, а в Пергамон-музее стоит вывезенный по частям огромный Пергамский алтарь. Или Парижа, где поразительная коллекция восточных и античных произведений искусства в Лувре тоже ведь не просто так сюда перенеслась.

Спор о Парфеноне

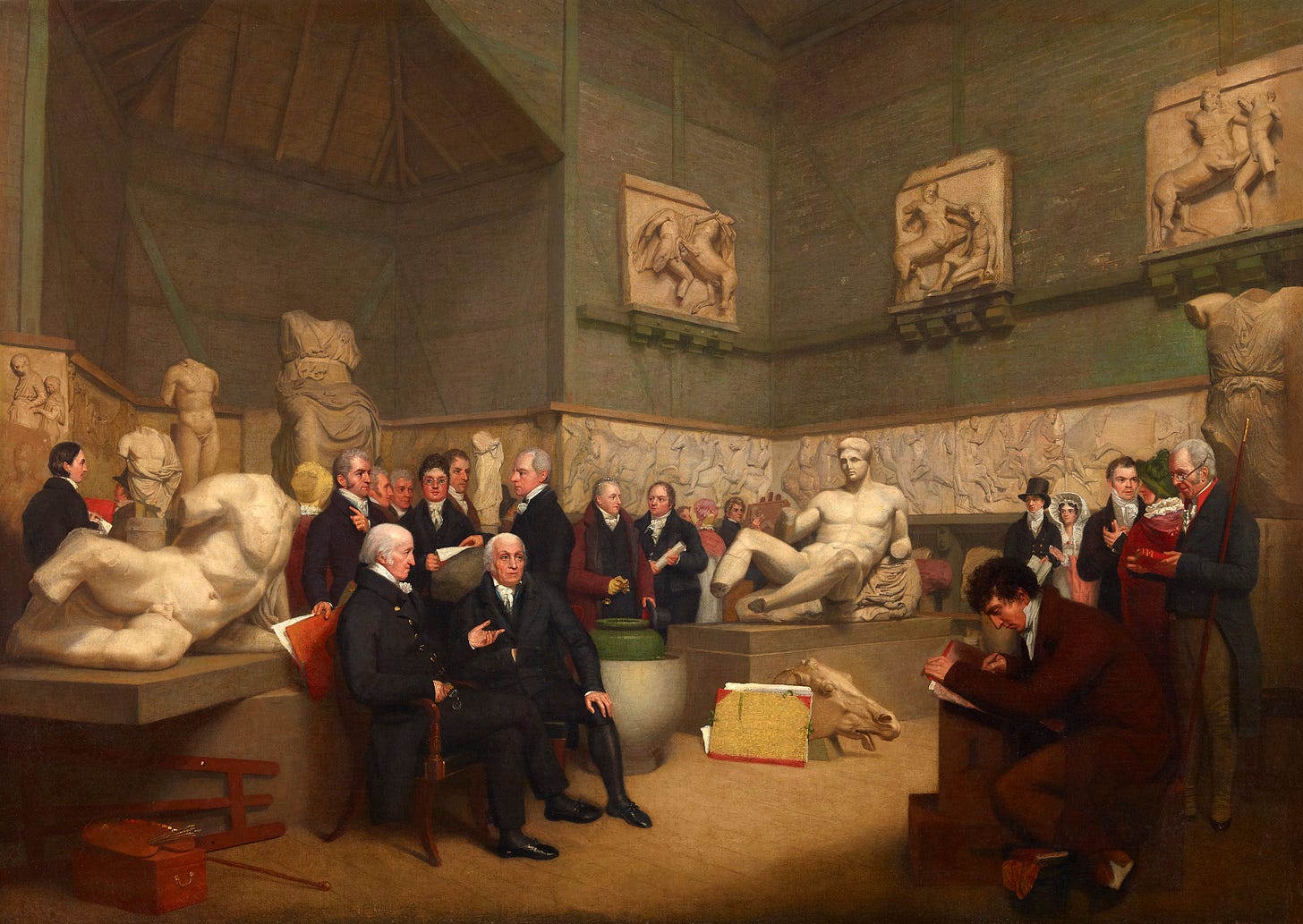

Чаще всего в связи с этим вспоминают «мраморы Элгина» — поразительные рельефы и скульптуры Парфенона, которыми так гордится Британский музей. Парфенон за свою многовековую историю несколько раз менял «амплуа»: из храма Афины-девы он превратился в христианскую церковь, потом в мечеть и, наконец, в 1687 году, когда в нём ещё и хранили порох, снаряд, выпущенный венецианцами, воевавшими с османами, разрушил великий памятник.

После этого век с лишним остатки Парфенона просто валялись на Акрополе. В 1801 году британский дипломат лорд Элгин получил фирман — разрешение на вывоз фризов. Правда, мой греческий друг с прекрасным именем Сократ говорит, что у него было разрешение только на зарисовки, а не на вывоз, но Британский музей утверждает, что всё было сделано абсолютно легально: на их сайте написано, что ему разрешили «draw, measure and remove figures».

В бесконечном споре о Парфеноне у каждой стороны множество доводов, и большинство из них выглядит довольно убедительно. Конечно, юридическую основу под требование Греции подвести нельзя по той простой причине, что в 1801 году Афинского государства, построившего Парфенон, не существовало уже больше двух тысяч лет, а до создания Греческого государства оставалось ещё несколько десятилетий.

У всех свои аргументы

Греки приводят моральные доводы и говорят, что Парфенон — это основа их идентичности. Но мы ведь знаем, как далеко могут завести рассуждения о древних, исконных связях. Вот Путин считает, что Крым — духовная родина России. (Сократ, не обижайся, пожалуйста! Я не сравниваю, я просто размышляю).

Надо сказать, что когда лорд Элгин привёз в Англию драгоценные рельефы, то кто-то начал его восхвалять, а, например, лорд Байрон обрушился на него с гневом и презрением, как на человека, ограбившего Элладу. Была создана парламентская комиссия, решавшая, может ли государство принять в дар эти произведения искусства. Долго изучали все детали и решили, что может, так как нарушений закона нет.

Это решение с тех пор является главной основой политики Британского музея, который, конечно, не хочет отдавать жемчужину своей коллекции и не хочет создавать прецедент, опасный для многих европейских и американских музеев.

Где хранить шедевры?

Египет не прочь, чтобы ему вернули Розеттский камень, найденный солдатами Наполеона, а затем оказавшийся в Лондоне. Никакого разрешения, конечно, никто не спрашивал, но, с другой стороны, его же просто нашли в песке…

Ситуация с бюстом Нефертити ещё сложнее. Немецкий археолог Людвиг Борхардт нашёл в 1912 году этот поразительный шедевр и понял, что египетские власти не позволят ему вывезти его. Тогда — как, по крайней мере, гласит устойчивая легенда — он замазал бюст гипсом и благодаря этому получил разрешение на вывоз. Так это или нет, сегодня уже трудно проверить, но официальное разрешение было выдано — и что теперь делать с этим?

Здесь мы сталкиваемся ещё и с другой проблемой. Бюст Нефертити прекрасно выставлен в Новом музее в Берлине. Что с ним было бы, если бы его вернули Египту? Мало я видела в жизни музеев хуже, чем позорный Каирский, несмотря на все хранящиеся там поразительные вещи. И в этих тёмных пыльных залах с совершенно бессмысленной экспозицией стояла бы Нефертити?

Ну да-да, знаю, что теперь есть новый музей — там я ещё не была, но что-то сомневаюсь, что условия там могут сравниться с берлинским.

С Парфеноном всё ещё запутаннее. Британцы тоже долго подчёркивали, что в Афинах нет условий для хорошего размещения рельефов. Разговоры наивных мечтателей о том, что можно было бы просто достроить Парфенон и поместить всё там, не только смешны, но ещё и показывают полное пренебрежение азами реставрации: то, что разрушено за прошедшие тысячелетия, достраивать нельзя.

Но теперь в Афинах построен совершенно потрясающий музей Акрополя, с удивительно организованным музейным пространством и невероятной коллекцией. Сильный довод в его пользу — он находится рядом с Акрополем, с его террасы виден Парфенон. Здесь выставлены те немногие части фриза, которые остались в Греции, и красноречиво оставлены пустые места там, где должны быть его части, «украденные» лордом Элгином.

Британцы возражают: Британский музей за год посещает около шести миллионов человек, а музей Акрополя — около полутора миллионов. На это, наверное, греки могли бы ответить, что если бы им вернули фриз, то, может, и к ним бы шесть миллионов приехало.

Когда я на днях проводила экскурсию в Британском музее, и мы обсуждали проблему Парфенона, стоя рядом с фризом, одна из членов нашей группы высказала мысль, которая до этого не приходила мне в голову: вход в Британский музей бесплатный, в отличие от далеко не бесплатного музея Акрополя.

Мысль очень резонная, если мы говорим о доступности древних памятников, но и на неё можно посмотреть по-другому. Великобритания может себе позволить сделать свои главные музеи бесплатными, а Греция — нет. Так что же, правом на владение древностями обладают прежде всего богатые страны?

Трагедия Багдадского музея

И это ещё не всё. Среди бурных событий последней четверти века были и те, которые нанесли страшный удар мировой культуре. В 2003 году после падения режима Саддама Хусейна археологический музей в Багдаде был разграблен, и сотни, если не тысячи экспонатов исчезли бесследно. Когда сэр Леонард Вулли раскапывал шумерский город Ур в 20–30-е годы XX века, просто беззастенчиво всё вывозить было уже невозможно. Поэтому часть потрясающих находок Вулли сегодня в Британском музее, а другая часть… была в Багдаде.

Мы не очень представляем, что произошло с музеем в Ираке. После ужасающего грабежа 2003 года он около двадцати лет был закрыт, недавно открылся, но что-то толпы туристов туда не ринулись, и непонятно, что сохранилось.

Мы знаем, что самые ценные экспонаты вроде бы во время войны в Заливе были перенесены в банк и уцелели. В Британском музее хранится копия золотого шлема принца Мес-калам-дуга, а сам шлем, кажется, был спасён. А ещё Вулли нашёл в так называемых «царских гробницах» Ура четыре лиры — или арфы, как их иногда называют. Эти древние музыкальные инструменты были сделаны из дерева, но с удивительными украшениями из драгоценных камней и металлов. Две отреставрированных лиры сегодня в Британском музее, а две… кстати, самые лучшие, были в Багдаде.

Одну из них нашли изломанную и выброшенную на парковке музея. Американский полковник Мэтью Богданс, уже двадцать лет занимающийся борьбой с контрабандой произведений искусства из Ирака, пишет, что во время грабежа музея было похищено примерно 14 или 15 тысяч музейных объектов, и при этом явно была видна деятельность трёх разных типов. Были специалисты, которые осознанно шли к шедеврам и забирали их, были те, кто просто выносили, что под руку попалось, и были, очевидно, сотрудники музея, вынесшие множество мелких, но ценных древних вещей. Похоже, что лиру схватил кто-то из второй группы, потом вышел из музея, присмотрелся — увидел, что украшения не золотые, а медные, разозлился, разломал музыкальный инструмент третьего тысячелетия до нашей эры, бросил и ушёл.

Получается, что лучше бы Вулли увёз всю коллекцию в Лондон? На это тоже можно возразить, что в Каире во время арабской весны люди стояли, создав живое кольцо вокруг музея — какой бы он ни был, а сокровища Тутанхамона в нём, и они сохранились… А в Греции, слава богу, никто не громит музеи.

«А что будет в будущем?» — спросили бы нас британцы. Когда в XIX веке Лэйард раскопал на территории тогдашней Османской империи и теперешнего Ирака дворцы ассирийских царей, он тоже многое увёз в Лондон — огромных крылатых быков Ламассу, фантастические рельефы. После Лэйарда и вплоть до 2013 года Ниневию и Нимруд рядом с современным Мосулом раскапывали британские, французские, иракские археологи. За последние полтора века здесь было совершено много удивительных открытий и воссозданы древние города.

А в 2015 году игиловцы торжественно объявили, что они разрушат все эти еретические древности. И разрушили. Взорвали, разнесли бульдозерами. Считается, что они успели уничтожить около 90 процентов древностей. Остатки сегодня охраняют. Ведутся восстановительные работы. Слабое утешение.

Чьи права сильнее?

И уж совсем запутанная история с «кладом Приама» — древними вещами, которые Генрих Шлиман нашёл при раскопках Трои. Он их вывез контрабандой — даже коррумпированные османские чиновники никогда не позволили бы забрать из страны такую потрясающую находку. Когда были обнародованы фотографии Софии Шлиман в диадеме, которая, как предполагал её муж, принадлежала Елене Прекрасной, разразился скандал. Турки запретили Шлиману копать на их территории, что в результате оказалось благодетельным для историков, потому что он отправился в Микены в Греции и сделал там другие поразительные находки, которые сегодня можно увидеть в Афинах. Позже Шлиман и власти Османской империи смогли договориться: он заплатил деньги и передал Турции некоторые находки, после чего снова получил разрешение копать там. Считаем ли мы, что таким образом «клад Приама» легально стал собственностью Шлимана? Наверное, да? После этого он хотел передать его своей любимой Греции, но поставил столько условий, что греки отказались. Отказалось ещё несколько музеев, и в конце концов «золото Шлимана» оказалось в Берлине. А в 1945 году — в Москве, где оно было спрятано в запасниках Музея изобразительных искусств. Ирина Антонова столько лет, честно глядя в глаза журналистам, говорила, что понятия не имеет, где эти вещи. А потом наступила перестройка, и Антонова без капли смущения продемонстрировала «клад Приама» всему миру.

Теперь его возвращения требуют Турция, вроде бы как-то договорившаяся со Шлиманом, Греция, отказавшаяся когда-то от этих вещей, и Германия, которая по справедливости, конечно, должна получить украденные у неё вещи, но в нынешних обстоятельствах вряд ли это реально.

В чём отличие от мраморов Элгина? В том, что советским военным никто не разрешал вывозить музейные ценности, и считать их частью послевоенных репараций тоже нельзя — вряд ли они были нужны для восстановления разрушений в Советском Союзе. Их просто взяли и украли.

Какой вывод из всех этих историй? Наверное, мысль о том, что одного правила, приложимого ко всем случаям, не существует, и судьбу каждого шедевра надо решать по отдельности и по возможности мирно. Но как же это тяжело…