Лица и маски Владимира Высоцкого

Жизнь на разрыв, смех сквозь боль, война и любовь

Смотрите это видео на Youtube

Все знают Высоцкого. Его любят сотни тысяч, а может, и миллионы. Но как о нём рассказать, как его описать? Кем он был — уголовником, альпинистом, военным, Глебом Жегловым, Гамлетом? Каким он должен остаться в нашей памяти?

Я довольно долго не решалась записывать лекцию о Высоцком, хотя идея эта возникла у нас уже давно. Во-первых, это важная лично для меня тема, нелегко за неё браться. А во-вторых, я не уверена, что понимаю, как о нём рассказывать. Я сразу оказываюсь охвачена множеством своих воспоминаний.

Вот 1972 год, я в шестом классе, и папа ведёт меня на спектакль «Гамлет». В книгах о Высоцком есть описания сцен, которых я не помню, и мне обидно, что я не помню. Но есть вещи, оставшиеся в памяти. Начало — когда зритель входит, а Высоцкий-Гамлет сидит у задника сцены, играет на гитаре. Потом встаёт, поёт песню на стихи Пастернака. Невероятной силы впечатление.

Я очень любила Театр на Таганке, пыталась попасть на все спектакли, лишний билетик спрашивала, полы мела, чтобы смотреть репетиции, и ходила на всё, где играл Высоцкий. В 1972 году я его увидела впервые на сцене, а в 1980-м уже стояла в бесконечной молчаливой очереди: проститься с любимым артистом.

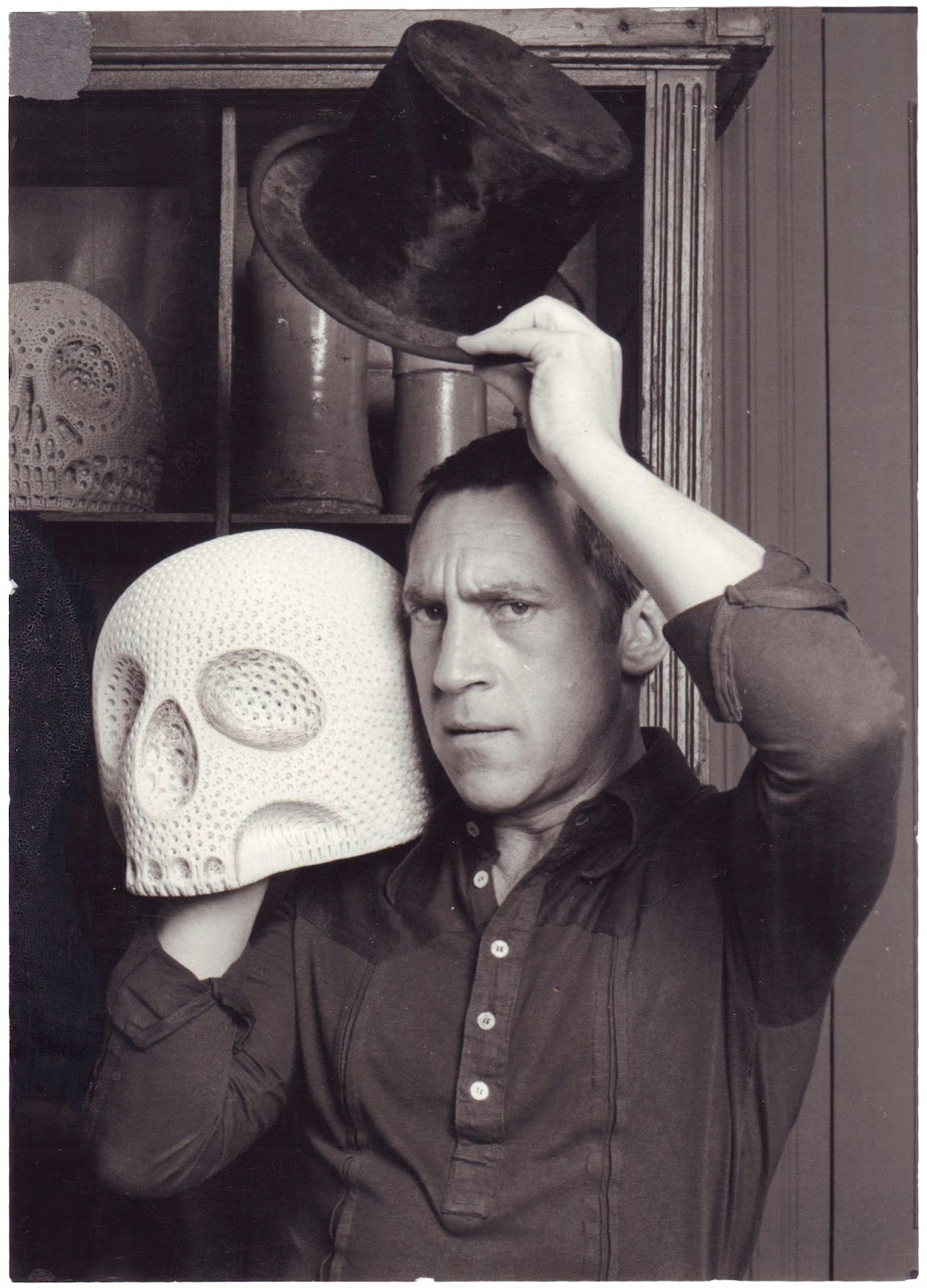

Маски Высоцкого

О нём ходило огромное количество слухов: сплетен о его бурной личной жизни и поведении, мифов о том, что он сидел, воевал, был шофёром на Севере, профессиональным альпинистом. Он про это даже спел:

«А тот, с которым сидел в Магадане,

Мой дружок ещё по гражданской войне

Говорит, что пишу я, мол, Ваня,

Скучно, Ваня, давай, брат, ко мне!

И что я уж просился обратно,

Унижался, юлил, умолял.

Ерунда, не вернусь, вероятно,

Потому что я не уезжал».

Не про каждого актёра или поэта говорят, что он прожил ту же жизнь, что и его герои. Но большая часть песен Высоцкого построена как «я-высказывания», где лирический герой говорит от первого лица, и зашкаливающая эмоциональность тоже подталкивает к некоторому смешению персонажей с автором.

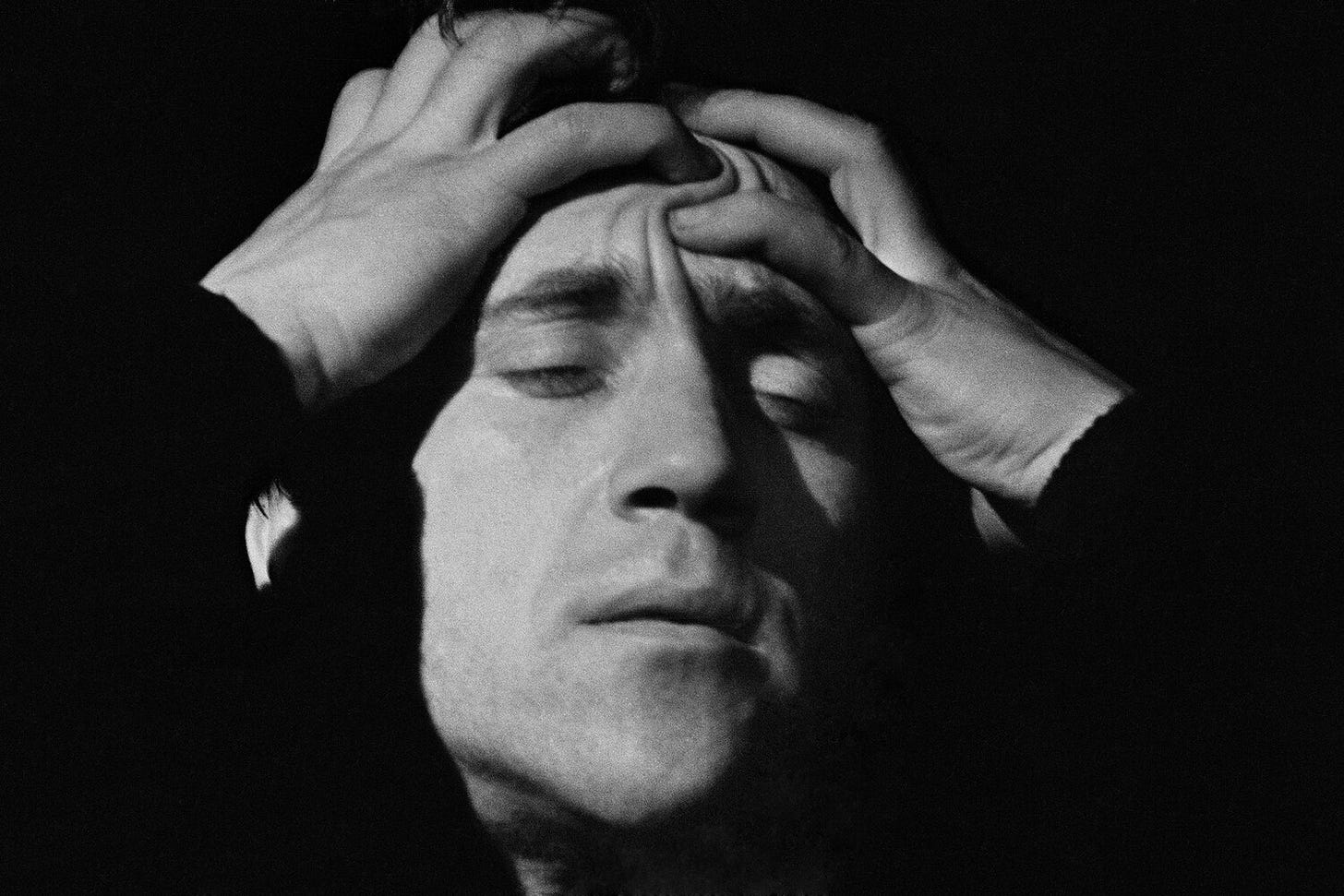

Сегодня очень много говорят о том, что Высоцкий прежде всего поэт. Наверное, это правильно, но для меня он прежде всего актёр, и в песнях тоже. Мне кажется, что эту иллюзию правдоподобности в песнях создавало именно его мощнейшее актёрское мастерство, невероятное погружение в роль. В его песнях, стихах и в какой-то мере даже в ролях — множество масок, которые он носил и которые непросто отделить от его личности. Маска даже не уголовника, а человека, связанного с преступным миром. Маска военного. Маска спортсмена, альпиниста. Маска пьяницы, которая, к сожалению, как раз связана с реальной жизнью Высоцкого. Маска влюблённого. Маска скомороха или шута, человека высмеивающего, издевающегося, — можно сказать, сатирика. Далеко не всегда заметная маска рефлексирующего интеллигента, русского Гамлета. Наверняка можно найти ещё, если поискать. Маски соседствуют, меняются, иногда накладываются одна на другую — скажем, «влюблённый уголовник». Я абсолютно убеждена, что за каждой маской стоит часть «я» Высоцкого — отрицать, что он вкладывал себя в своё творчество, невозможно.

Игры с законом

Начнём с уголовника. Мне это слово кажется неверным, я бы сказала, что речь тут скорее о «приблатнённом», о человеке, как-то связанном с преступным миром. В фильме Алексея Пивоварова о Высоцком обсуждался вопрос, почему он в молодости пел столько блатных песен и не является ли это романтизацией блатных, против чего многие выступали, и прежде всего Варлам Шаламов. Но блатные в «Колымских рассказах» Шаламова совсем другие. Герои Высоцкого — вовсе не разнузданные урки, выполняющие волю начальства за поблажки. Высоцкий писал о хулиганах, обычных парнях — они ходят на работу, живут простой жизнью, как у всех, но могут где-то на стрёме постоять, что-то сбыть или просто побезобразничать. «Я недавно гулял по столице, двух прохожих случайно зашиб» — это не тот, кто пошёл специально грабить, квартиры взламывать, убивать. Это разгульный хулиган, что-то совершивший по пьяни, может быть, готовый в случае необходимости действовать незаконными методами, но это в его жизни не главное.

Или «Татуировка»: в советское время, в отличие от современности, татуировки вызывали прямую ассоциацию с зоной. Парнишка из песни Высоцкого, который набил профиль своей возлюбленной, не нарушал законов, но всем понятно, что если уж он делает татуировку — значит, находится где-то рядом с преступным миром. Персонажи Высоцкого не погружены в этот мир, но грань, отделяющая то, что можно, от того, что нельзя, у них размыта.

Тема двойственности, расплывчатой, размытой границы появлялась в самых разных работах Высоцкого — и в ранних, и в поздних песнях, и в театральных ролях, и в кино. Глеб Жеглов из фильма «Место встречи изменить нельзя», которого Высоцкий играл в конце жизни, находится на той же границе, что и приблатнённые ребята из его ранних песен — только с другой стороны. Он человек, который защищает закон сомнительными методами.

Владимир Новиков в биографии Высоцкого, которая вышла в серии ЖЗЛ, писал: «Незаурядность, избыточная человеческая энергетика, не нашедшая в жизни достойного применения — вот что привлекает Высоцкого в блатной этике и эстетике». Бьющая через край сила, огромная энергия невероятно притягательны — и тоже в какой-то мере переход через грань.

Мир маргиналов

Высоцкому всегда были интересны маргиналы в широком смысле слова. Художник, нарушающий всевозможные правила — маргинал. Мигрант, попавший в новое общество и ещё к нему не приспособившийся — маргинал. Это те, кто одной ногой в одном мире, другой в другом, те, кто перешагивает грань. Не случайно разные социологические теории говорят о том, что именно маргиналы двигают вперёд культуру, политику, экономику.

Высоцкий использовал в творчестве и собственную маргинальную зависимость — алкоголизм. Есть у него исповедальные песни об этом заболевании, но куда больше прославились другие — иронические, насмешливые. Часто цитируемый «Диалог у телевизора» — смешной, но на самом деле грустный. Там пьянство — не главный сюжет, для Вани и Зины это нечто само собой разумеющееся, часть их жизни.

«А у тебя, ей-богу, Вань,

Ну все друзья — такая рвань,

И пьют всегда в такую рань

Такую дрянь!»

Вот они сидят у телевизора, смотрят, разговаривают.

«А ты придёшь домой, Иван,

Поешь — и сразу на диван,

Иль, вон, кричишь, когда не пьян…

Ты что, Иван?

— Ты, Зин, на грубость нарываешься,

Всё, Зин, обидеть норовишь!

Тут за день так накувыркаешься…

Придёшь домой — там ты сидишь!

Ну, и меня, конечно, Зин,

Всё время тянет в магазин,

А там — друзья… Ведь я же, Зин,

Не пью один!»

У них тоже два мира — один трезвый, где невыносимо, и один, где ты пьян, с тобой друзья, и всё становится хоть ненадолго лучше.

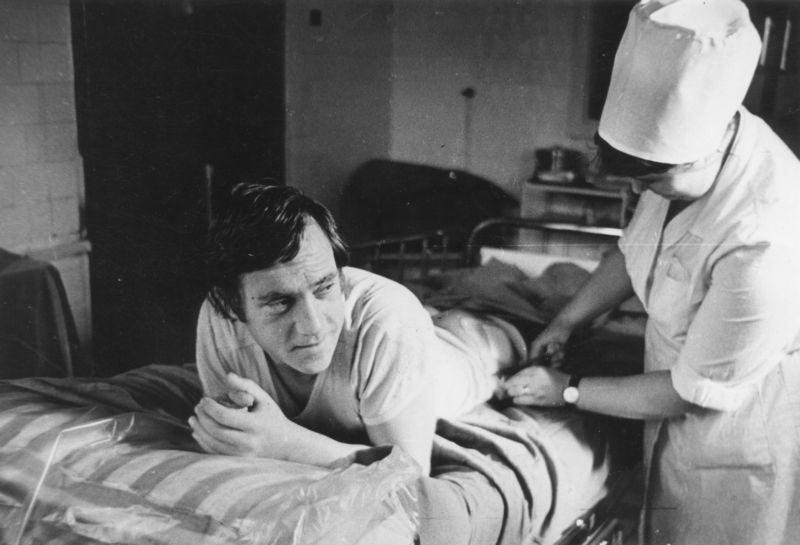

Такие же странные, выпавшие из жизни маргиналы — «психи». Высоцкий за свою жизнь несколько раз оказывался в психиатрической больнице, и в результате написал изысканное, прекрасно составленное «Письмо в редакцию телевизионной передачи „Очевидное — невероятное“ из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи».

Сумасшедшие люди смотрят в больнице телевизор, у них есть свои соображения, внешний мир и мир Канатчиковой дачи странным образом соприкасаются и воздействуют друг на друга.

«Это их худые черти

Мутят воду во пруду,

Это всё придумал Черчилль

В восемнадцатом году!

Мы про взрывы, про пожары

Сочинили ноту ТАСС…

Но примчались санитары

И зафиксировали нас».

Про войну

А вот военные песни Высоцкого. Казалось бы, при чём тут маргинальность? Это же про героизм, про сражающихся сильных мужчин. Но у Высоцкого нет «официального» взгляда на войну — и это общий тренд того времени, когда многие писатели, кинематографисты и режиссёры старались официальной девальвации военной истории противопоставить живую человеческую историю.

Высоцкий своих героев подводит к краю совершенно осознанно. Вот персонаж, который лежит в госпитале, ему отрезали ногу, он не может в это поверить.

«Помер мой сосед, что справа,

Тот, что слева, — ещё нет».

Он между больницей и внешним миром, между здоровьем и инвалидностью. На грани.

Одна из самых знаменитых и цитируемых военных песен Высоцкого — «Тот, который не стрелял». История о том, как расстреливали человека, а один солдатик нарушил приказ и стрелять не стал.

«Судьба моя лихая давно наперекос.

Однажды „языка“ я добыл, да не донёс,

И особист Суэтин — неутомимый наш! —

Ещё тогда приметил и взял на карандаш.

Он выволок на свет и приволок

Подколотый, подшитый матерьял —

Никто поделать ничего не смог…

Нет! Смог один, который не стрелял».

Это рассказ человека, которого чуть не убили, он выжил, лечился, вернулся на войну. Человека, который побывал за гранью жизни.

Высоцкий много говорил о том, как его волнуют экзистенциальные проблемы. Во время последних концертов он рассказывал, что играет на Таганке Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание». Свидригайлов тоже находится на грани — между добром и злом, между жизнью и смертью, между грехом и искуплением. Они с Раскольниковым обсуждают привидения, и Свидригайлов говорит: то, что привидения только больным являются, — это же ещё не доказательство, что их нет. Может быть, просто у больных грань между нашим миром и тем становится слабее, и поэтому они их видят. Свидригайлов свалился на другую сторону — убил себя и бессмертную свою душу этим обрёк на вечное страдание, как считал христианин Достоевский. Та же экзистенциальная ситуация на грани жизни и смерти, только другой расклад.

Быстрее, выше, сильнее

Маска спортсмена, физически сильного человека, альпиниста — куда более спокойная и миролюбивая. Спортивные песни Высоцкого чаще всего ироничные, весёлые, сатирические, и в большинстве своём они тоже про маргиналов — неудачников, у которых ничего не получается.

«И с тех пор ты стала близкая и ласковая,

Альпинистка моя, скалолазка моя.

Первый раз меня из трещины вытаскивая,

Улыбалась ты, скалолазка моя!»

Или «Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную»:

«Я ж на длинной на дистанции помру —

не охну, —

Пробегу, быть может, только первый круг —

и сдохну!»

Герои поставлены в непривычные, странные ситуации и проигрывают в них, а если выигрывают, то не вполне за счёт своих успехов в спорте. Как персонаж, которого заставляют играть в шахматы со звездой Бобби Фишером, и он добивается ничьей только потому, что «обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак». Или сентиментальный боксёр, которого колошматит на ринге Борис Буткеев, а тот ему не отвечает.

«Неправда, будто бы к концу

Я силы берегу, —

Бить человека по лицу

Я с детства не могу».

И выигрывает бой, потому что Буткеев устал его колотить и выбился из сил.

О любви

О личной жизни Высоцкого, его жёнах и возлюбленных ходило множество сплетен. От него исходила невероятная мощь, в том числе и сексуальная. Замечательный филолог Олег Лекманов рассуждает в своей статье о Высоцком, что самый распространённый образ, с ним связанный, — это образ мачо, крутого мужика, безжалостного к женщинам. Однако Высоцкий мог быть совершенно другим, и это хорошо видно в его киноролях. Лекманов пишет, что у Олега Даля, наоборот, был образ антимачо, и Высоцкий не был лишён такого же потенциала:

«Однако массовым сознанием этот потенциал оказался абсолютно не востребован, в чём я однажды убедился лично. Году в 79-м школьный друг Серёга выпросил у меня на три дня драгоценность — гибкую грампластинку Высоцкого, но вернул её через день, презрительно усмехаясь: это не Высоцкий. Как не Высоцкий? Почему? Во-первых, не хрипит, во-вторых, не матерится. Устами Серёги глаголило большинство, желавшее видеть в Таганском Гамлете удачливого, пьющего, приблатнённого и беспощадного к женщинам мачо».

При моём огромном уважении к Олегу Андершановичу и его анализу — мне кажется, никакой удачливости в текстах у Высоцкого нет.

«В тот вечер я не пил, не пел

Я на неё вовсю глядел

Как смотрят дети».

Вот его любовь.

И ранние, и поздние песни Высоцкого о любви проникнуты сильным чувством — но вовсе не жестокостью. Интересно, что ни в театре, ни в кино Высоцкий почти никогда не играл любовь. Бывали сюжеты, где у его героя есть жена или возлюбленная, но, в общем, его брали не для этого, а чтобы он сыграл вора, МУРовца, подпольщика, чтобы спел под гитару. При этом одна из самых поразительных его ролей — геолог в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи». Это кино о любви, о сложных отношениях между мужем, женой и девушкой, которая влюблена в мужа, очень тонкий, непростой, медленный фильм без пальбы и погонь. Муратова разглядела в Высоцком возможность это сыграть.

Маска влюблённого, возможно, ближе всех самому Высоцкому. Его лирический герой испытывает сильные чувства, часто, кстати, неразделённые, находится на грани между любовью и нелюбовью, и на этом разломе проявляет себя.

Смех сквозь боль

В стихах Высоцкого всегда прячется человек, анализирующий мир, глубоко и философски его осмысляющий. Эта глубинная маска существует в двух вариантах: скомороха (или шута) и, наоборот, условного Гамлета. Множество песен Высоцкого можно отнести к категории сатирических, но это смех сквозь невидимые миру слёзы.

Настоящий образ шута, как мы знаем, сложен, это не просто тот, кто всех развлекает. Шутам в разных культурах позволялось многое, благодаря своему колпаку он мог говорить правду — пусть даже в издевательской форме или притчами. Смех давал Высоцкому возможность говорить о многих болезненных вещах. Это в принципе характерный для 60-х и 70-х подход: я буду ироничен, потому что власть чересчур пафосна и серьёзна (хотя Высоцкий не старался специально оказаться в позиции противостояния с властью). Он в буквальном смысле вопросы жизни и смерти обсуждал через смех, скажем, в «Весёлой покойницкой»:

«Как ни спеши, тебя опережает

Клейкий ярлык, как отметка на лбу, —

А ничего тебе не угрожает,

Только когда ты в дубовом гробу».

Его смешные песни заканчиваются обычно чем-то не очень весёлым — но мы уже так задорно смеёмся, что проглатываем заодно и эту горькую пилюлю.

В сказках Высоцкого та же идея — весело, да не весело.

«Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след,

Дуб годится на паркет, так ведь нет —

Выходили из избы здоровенные жлобы,

Порубили все дубы на гробы».

Я помню, как мы в дачной компании смеялись — подростки, дети ещё. А ведь совсем не смешно.

«Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди,

Это только присказка, сказка впереди».

А вот «Инструкция перед поездкой за рубеж», гипертрофированная энциклопедия советскости, как во многих песнях Высоцкого:

«Я вчера закончил ковку, я два плана залудил

И в загранкомандировку от завода угодил.

Копоть, сажу смыл под душем, съел холодного язя

И инструкцию прослушал, что там можно, что нельзя.

Там у них пока что лучше бытово,

Так, чтоб я не отчебучил не того,

Он мне дал прочесть брошюру, как наказ,

Чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас».

Принц Таганский

Самые разные режиссёры видели, как созревал талант Высоцкого, как он мог играть и каких психологических глубин мог достичь. Когда Митта снимал свой фильм «Сказ о том, как царь Пётр арапа женил» — хотя это вроде бы комедия, русское барокко, сказочный стиль — ему необходим был Высоцкий, чтобы показать интеллигентного человека в жлобском окружении. Ибрагим — размышляющий, тонко чувствующий, гуманист — это Высоцкий.

Одна из последних его ролей — Гуан в «Маленьких трагедиях» Швейцера, человек с глубочайшей внутренней жизнью. Думаю, что если бы Высоцкий дольше прожил, таких ролей было бы всё больше, но, увы, этого не случилось. Но во множестве его песен виден взгляд Гамлета, тонкий и глубокий трагизм восприятия действительности.

Одна из самых поразительных песен — «Цыганочка», гамлетовский совершенно текст.

«В кабаках — зелёный штоф,

Белые салфетки.

Рай для нищих и шутов,

Мне ж — как птице в клетке!

В церкви смрад и полумрак,

Дьяки курят ладан.

Нет! И в церкви всё не так,

Всё не так, как надо».

И кончается:

«Где-то кони пляшут в такт,

Нехотя и плавно.

Вдоль дороги всё не так,

А в конце — подавно.

И ни церковь, ни кабак —

Ничего не свято!

Нет, ребята, всё не так!

Всё не так, ребята…»

Жизнь на разрыв

Что общего между образами «хулигана из нашего двора», влюблённого, спортсмена, шута и философа? Личность самого Высоцкого и его интерес к экзистенциальному выбору. Грань между жизнью и смертью, свободой и несвободой, любовью и нелюбовью, законом и беззаконием так его занимает, что он всё время ставит своих персонажей в ситуации, где эта грань релевантна. Он сам жил в таком состоянии — на краю. Дело тут не в алкоголе и наркотиках, хотя они, к сожалению, усиливали это ощущение кризиса.

Высоцкий остро переживал самые разные состояния — отношения с женщинами, творческие проблемы, разрыв между театром и кино, когда ему приходилось отпрашиваться из театра, чтобы ехать на съёмки. У него были сложные отношения с властью; в одном из интервью он говорит: «Меня не запрещали, но и не разрешали». Высоцкого не сажали, не преследовали открыто, давали выезжать за границу к жене, Марине Влади. Но одновременно его стихи не печатали, его как бы не существовало в литературном поле, его кандидатуру на роли в кино пробивали с огромным трудом. Все его концерты были не запрещены, но в то же время и не вполне официальны.

«Я куплет допою, хоть немного ещё постою на краю» — конечно, он и сам жил на разрыв, гробил себя. Высоцкий писал про людей в состоянии экзистенциального кризиса, а не просто про уголовников, пьяниц и сказочных персонажей. И это значит, что любой человек может себя проассоциировать с его героями и с ним самим. Тот, кто сидел в тюрьме, и тот, кто не сидел, тот, кто воевал, и тот, кто не воевал, пьющий и непьющий. Через экзистенциальные кризисы в той или иной мере проходят все. Вот Высоцкий и писал для всех. О себе в разных формах — но для всех.

Народное обожание Высоцкого после его смерти приняло довольно странные формы. Многочисленные памятники, публикации, чтения, любовь, перехлёстывавшая через край. Совсем скоро Высоцкого начали присваивать самые разные силы — и государственники, и система образования, и «новые русские», и прочие люди, которые хотят жить широко. Через семь лет после смерти Высоцкому дали государственную премию СССР, потом его тексты стали появляться в школьных хрестоматиях — заметно, как его начали причёсывать, делать более приемлемым. Из фильма Пивоварова я узнала, что, оказывается, есть сталинисты, которые вырывают фразы из контекста, размахивают ими и говорят: «Так вот же, Володя наш был, всё правильно писал». Одновременно сохранялось восприятие Высоцкого как мощного мужика и как человека, проповедующего антисоциальное поведение. Появился фильм «Спасибо, что живой», который превратил Высоцкого в какую-то торговую марку.

Однако невозможно отрицать, что он действительно объединял совершенно разных людей и разные миры. Я помню, как после известия о смерти Высоцкого приехала к театру на Таганке, где проходило прощание. Там была огромная очередь, и я стояла в ней со своим однокурсником, тогда ещё его не звали Владимир Кара-Мурза-старший, он был просто Володя Кара-Мурза. Очередь двигалась очень медленно, мы попали внутрь только потому, что какой-то кусок срезали и влезли поближе. Вокруг похорон Высоцкого тоже множество мифов и фантазий — якобы зэки в лагерях сжигали свои гитары, якобы вся дорога до кладбища была выложена гитарами. Но для меня было невероятно важно в тот день то, какое единство ощущалось в горе самых разных людей. Это чувство я храню до сих пор.

Высоцкий по-прежнему нам нужен. Его стихи и его роли дают нам очень много — и я думаю, что ещё долго будут давать.

Что вы больше всего любите у Высоцкого? Ваши любимые песни, любимые роли? Или, может быть, что вы не любите? Жду ваших комментариев. Счастливо.

Мой лекционный тур

• Вашингтон — 15 мая, билеты ↗

• Чикаго — 18 мая, билеты ↗

• Бостон — 21 мая, билеты ↗

Спасибо всем, кто нас поддерживает на платформе «Бусти», нашим патронам на Patreon, нашим спонсорам на Ютубе, всем, кто не даёт им нас заткнуть. Если кто-то ещё не подписался на наш канал или на регулярные пожертвования и подпишется сегодня или расскажет о нас друзьям — вы очень сильно нам поможете.

Подписывайтесь на мои соцсети:

Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube

🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗

Ко Дню психолога, Anna Loffe, Katerina Traynin e todos,

Muito bem, obrigado por aprenderem e partilharem a melhor verdade que podem. Por favor, vejam/partilhem a nossa pesquisa do Capitão Dan Hanley, Capitão Rob Balsamo, Amber Quitno, Professor Tony Martin, Scott Hagen, Dr. Paul Craig Roberts, Professor Graeme MacQueen e outros, e ajudem-nos a melhorá-la, se puderem. Obrigado!

https://michaelatkinson.substack.com/

Lingvanex é um tradutor online rápido e gratuito.

https://lingvanex.com/translate/

Atenciosamente,

Michael

🦖