Как Япония стала великой державой?

Метаморфозы XX века

Смотрите это видео на Youtube

Каким образом Япония, страна сакуры, самураев и дивной природы, скатилась в XX веке в тоталитаризм и агрессивный милитаризм? И как она смогла преодолеть его наследие? Впрочем, многие считают, что не смогла.

Одно из знаменитых мест в Токио — синтоистское святилище Ясукуни, «Храм мира в стране». Этот храм часто (и небезосновательно) воспринимается как один из главных центров японского милитаризма.

Святилище было создано в 1869 году, когда только начинал править молодой император Муцухито, император Мэйдзи, в эпоху грандиозных перемен в жизни Японии.

Ясукуни — место, где почитают души погибших за императора и за Японию. Синтоистская религия предполагает, что души превращаются в ками — духов, которые живут в синтоистских храмах. Люди им поклоняются, приносят еду, общаются с ними. В Японии огромное количество мест, где живут ками, а конкретно в Ясукуни, как считают синтоисты, обитает более 2 миллионов душ людей, погибших в войнах за свою страну. Это очень важное место. Там много памятников, например, семье солдата, военной вдове, и даже лошадям, собакам и почтовым голубям, погибшим на военной службе.

После Второй мировой войны возник вопрос: где и как вспоминать погибших военных, если большая часть мира считает, что Япония в этом конфликте была неправедной стороной. В 1970-е годы несколько лет шли споры, можно ли поместить в Ясукуни таблички с именами военных преступников, которых судили после войны. Постепенно таблички стали появляться, но это не афишировалось. В 1975 году император Хиросито посетил храм, узнал, какие ками там живут, и был шокирован. С тех пор японские императоры туда не приходят, в отличие от членов императорской семьи и премьер-министров.

Память о преступниках

А что с теми, кто совершил самые тяжёлые военные преступления? Это были крупные государственные и военные деятели, получившие огромные сроки; семь человек казнили. В 1978 году в Ясукуни появились и их таблички, что вызвало возмущение части японского общества и протесты в Китае, Корее и на Филиппинах — странах, которые больше всего пострадали от действий японской армии во время войны.

На территории храма есть музей, рядом с которым стоит памятник пилоту-камикадзе.

Есть памятник кэмпэйтай, военным полицейским — эти отряды ассоциируются с преступлениями против человечности, убийствами мирных жителей, пытками, изнасилованиями, унижениями и избиениями. Но они же тоже воевали! И это огромное противоречие: с одной стороны, в Ясукуни вспоминают обо всех, кто погиб; люди умерли и очистились от грехов. С другой, когда я вижу, как военных преступников поминает кто-то, кроме их родственников, меня это задевает — и не только меня. Регулярно, как только какое-нибудь очередное официальное лицо в Японии посещает Ясукуни, в Китае и Корее начинаются волнения.

Ясукуни, как мне кажется, ярко показывает противоречивость истории Японии XX века. Страна, травмированная тоталитаризмом, милитаризмом, войной и работающая с этой травмой, заслуживает внимательного изучения не только из-за сакуры или Фудзиямы, но и из-за этих болезненных и важных вопросов.

Откуда взялся японский национализм

В 60-х годах XIX века император Мэйдзи провёл мощнейшие реформы по вестернизации и модернизации японской жизни. Япония начала быстро развиваться, поднялась экономика, укрепилась армия.

Страна превратилась в мощную державу, но для многих японцев это стало страшным стрессом. Первая реакция — мы необученные, жалкие, маленькие, отсталые, жёлтые; такой комплекс неполноценности. Похожие процессы шли в России при Петре I, в Турции при Ататюрке. Но дальше начался чисто японский поворот: конечно, давайте будем перенимать всё у Запада, но будем помнить, что мы-то лучше этих европейцев. Довольно быстро те отличия, которые изначально считались недостатками, стали восприниматься как достоинства и преимущества Японии.

Император Мэйдзи создал из разрозненных княжеств единое японское государство и единый японский народ — но это было невозможно без развития национализма. Теперь вы не жители княжества Сацума или Накамура, вы жители Японии, подданные императора, его дети. Император для вас, как отец, и мы все одна семья.

Японским националистам очень дорога идея биологического родства, единства всех японцев, уникальности японского тела и мозга. Опасная дорожка, и история XX века хорошо это знает.

Любой национализм ищет свои корни в прошлом, и часто это прошлое конструируется так, чтобы поддерживать нужный нарратив. В Японии стали опираться на переосмысленное самурайское наследие. Ирония в том, что император Мэйдзи отменил самурайское сословие и ввёл всеобщую воинскую повинность — но доблесть самураев стала ассоциироваться со всем японским народом.

Император во главе страны считался богом, потомком Солнечной богини Аматэрасу. Власть формально была организована по европейскому образцу — парламент, партии, выборы, — но на практике вокруг императора Мэйдзи было девять старейшин, гэнро, которые формировали новую Японию и проводили реформы.

Огромной властью, уважением и престижем пользовалась армия. В армии можно было сделать карьеру, она служила социальным лифтом. Военные приобретали всё большую независимость и стали отдельной силой, влияющей на события в стране.

Борьба за ресурсы

Начало XX века было временем довольно циничной политики: великие державы всеми силами пытались получить колонии и рынки сбыта. Япония активно — и неожиданно для Европы и Америки — включилась в эту борьбу. Стране было необходимо расширение «жизненного пространства», и она претендовала на Маньчжурию и Корею. В 1910 году был заключён договор о присоединении Кореи к Японии, в стране началась японизация. Японцы чувствовали своё превосходство и считали себя самой цивилизованной нацией Азии, несущей свет другим народам. Эту — знакомую нам — идею превозносили японские интеллектуалы.

В Первую мировую войну Япония вступила на стороне Антанты — японцы хотели занять немецкие владения в Китае.

Там только что произошла революция, свергли императора. В 1915 году японцы выдвинули Китаю требования, касающиеся провинции Шаньдун и Манчжурии, доступа к ресурсам и сырью, запрета для Китая сдавать в аренду свои гавани, бухты и порты, поскольку это угрожало островной Японии. Особенно беспрецедентным было требование приглашать японцев в качестве советников по политическим, финансовым, военным вопросам и признать права земельной собственности в Китае для японских храмов, больниц и школ. Впрочем, после возмущения китайцев последние требования Япония отозвала. На всё остальное Китай согласился.

Маловато будет

Однако в самой Японии нарастало возмущение. Страна побеждала в войнах, получала территории и права — но японцам казалось, что можно было бы получить и больше. Когда в России началась гражданская война, японские войска высадились во Владивостоке, воевали в Сибири. Некоторые политики считали, что нужно было идти в наступление, занимать земли вплоть до Иркутска. После окончания Первой мировой войны Япония рассчитывала получить территории в Китае и Тихом океане — и получила меньше, чем ожидала. Всё это уязвляло японских националистов.

В 1912 году умер император Мэйдзи, на престол вступил его сын — слабый и болезненный. С 1921 года регентом при больном отце стал молодой принц Хирохито.

Во внешней политике Японии шёл курс на мир и сокращение вооружений, как и у других стран после Первой мировой, хотя японцы всё равно оккупировали Корею и Тайвань. Идеи об исключительности и уникальности Японии расцветали: интеллектуалы писали, что в стране особый климат, особая география, поэтому и люди в Японии лучше, и японская раса сильнее, умнее, по-другому устроена и более цивилизована, чем азиатские и европейские варвары. Необходимо всех цивилизовать! Тем более что нашему великому и прекрасному народу не хватает жизненного пространства.

Смутные времена

В 20-е и 30-е годы Япония пережила череду политических потрясений. Был убит премьер-министр Хара Такаси, на принца Хирохито совершено покушение, нападали и на других министров. Нестабильность усилилась страшной трагедией: в 1923 году произошло одно из сильнейших землетрясений XX века. Толпы японцев в разрушенных городах начали громить и убивать левых и корейцев, обвиняя их в мародёрстве. Ввели новые законы о поддержании общественной безопасности, начались аресты.

Резко возрастающий милитаризм был связан с приходом нового поколения не слишком образованных офицеров, которые легко поддавались ультраправым идеологиям. Похожие вещи происходили в Советском Союзе, где в партийном аппарате и в армии продвигали выходцев из рабочих и крестьян. Выглядит очень демократично — но на практике ими было легче манипулировать. Ни в коей мере я не выступаю в защиту элитарности, но всё же на поверхность вышли слои, не слишком готовые к власти.

В сентябре 1931 года произошёл Мукденский инцидент — после провокации в городе Мукден японские войска усилили своё присутствие в Маньчжурии. Постепенно почти вся область оказалась занята японскими войсками, было создано якобы независимое государство Маньчжоу-Го, марионеточной главой которого сделали свергнутого последнего китайского императора Пу И.

Мы знаем, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу — но некоторые историки считают, что отсчет следует вести с событий 1931–1932 годов, когда Япония фактически захватила Маньчжурию.

15 мая 1932 года в Японии произошла попытка переворота: националистически настроенные военные в союзе с ультраконсервативной организацией «Лига крови» убили премьер-министра. Однако затея провалилась, и военные сдались. В этот момент стало очевидно, какой огромной поддержкой националистическое движение: 350 000 человек по всей Японии своей кровью подписали петицию с требованием оправдать «героев», 11 молодых людей предложили казнить их вместо «великих офицеров», а семеро из этих 11 ещё и отрубили себе пальцы в знак серьёзности своих намерений и отправили их военному трибуналу. Влияние военных только возросло.

В 1933 году Япония вышла из Лиги Наций с заявлением:

«Миссия Японии состоит в том, чтобы руководить миром духовно и интеллектуально. Япония станет колыбелью нового мессии».

За ней организацию покинули Германия и Италия, а позже был исключён Советский Союз.

Япония вышла и из всех соглашений об ограничении вооружений. Армии была необходима полномасштабная война — по идеологическим, финансовым и территориальным соображениям. Военные только выбирали, куда направить удар — на север, против Советского Союза, или на юг, против Китая и западных стран, которые могли его поддержать. Выбрали Китай.

Начавшаяся война была полна жестокостей. Когда был занят Нанкин, тогдашняя китайская столица, японская армия устроила жуткую резню: солдаты насиловали женщин и убивали гражданских, в том числе стариков и детей.

Рецепт тоталитаризма

Как Япония, взявшая было курс на демократизацию в начале 1920-х, к сороковым оказалась агрессивным тоталитарным государством? Японист Александр Мещеряков пишет:

«И Япония, и Германия, и СССР приобщились к индустриализации сравнительно поздно. При этом индустриализация там осуществлялась невероятно быстрыми темпами. Руки работали быстрее, чем голова. Чувства не поспевали за моторами. Гордясь промышленной и военной мощью своей страны, люди одновременно тосковали по патриархальности прежних времен. Развитие городской цивилизации приносило разнообразие, которое зачастую воспринималось как хаос. <...> Японцы проявляли нетерпение, не желали дожидаться медленных системных улучшений и проявляли склонность к политическому террору, объектом которого становились государственные деятели и нувориши-капиталисты. Само слово “капитализм” воспринималось как бранное. Участившиеся самоубийства тоже свидетельствовали о нарастании растерянности и отчаяния. Нервы японцев были напряжены до предела. От нетерпения до нетерпимости оставался один шаг».

Агрессия была направлена практически только против иностранцев, которые в подмётки не годятся японцам и вообще не считаются людьми. Расчеловечивание противника тоже характерно для тоталитарных режимов.

Военные же воспринимались как носители чего-то устойчивого, твёрдого, хорошего. Ко двору пришлось переосмысление самурайских ценностей: в начале XX века презрение к смерти стали превозносить как главное качество самурая, отсюда вырос культ смерти ради императора. Такие же самоубийственные сверхценности пропагандировались в Германии, Италии и Советском Союзе.

Япония во Второй мировой

Когда немецкие войска вторглись во Францию, Япония оккупировала часть французских колоний в Индокитае. В ответ президент Рузвельт заморозил японские активы в США и наложил эмбарго на поставки — в частности, нефти.

Япония без ресурсов была совершенно бессильна. Противники войны пытались на это указать: если мы будем дальше расширять зону своего присутствия в Азии («зону всеобщего процветания»), то вступим в конфликт с Америкой, а соперничать с ней мы не способны. Если мы будем отрезаны от источников сырья, промышленность остановится.

Но военные не приняли эти доводы во внимание. Япония вступила в переговоры с США, но уходить из Китая и Индокитая отказалась.

Император Хирохито был не в восторге от идеи начала новой большой войны. Теоретически он мог бы запретить воевать, но его убедили, что Япония победит. 7 декабря 1941 года японские самолеты разбомбили американские корабли в Перл-Харборе, и Америка объявила Японии войну.

Позже японцы говорили, что нападение на Перл-Харбор было актом самозащиты — ведь США оставили Японию без сырья. Этот ход мысли многие в Японии поддерживают до сих пор.

Жестокие игры

Япония считала, что ведёт войну ради создания «зоны процветания», и жители азиатских стран поначалу прислушивались к этой пропаганде: выгоним белых колонизаторов и будем жить хорошо. Но быстро выяснилось, что другие азиаты для японцев тоже ничто. Япония захватила в 1941 и 1942 годах огромные территории в Азии и в Тихом океане, сопровождая захват изнасилованиями, резнёй и избиениями. То, что произошло в Нанкине, повторилось в Маниле и Сингапуре. Военнопленные гибли на тяжёлых работах вопреки Женевским конвенциям.

После войны стало известно о жутком Отряде 731, где разрабатывали биологическое оружие и испытывали его на людях, проводя жуткие, бесчеловечные эксперименты.

Жертв в Тихоокеанской войне, в том числе среди мирного населения, было намного больше, чем в Европе. Японские солдаты никогда не сдаются в плен, поэтому к пленным относились как к предметам или как к животным. Предполагалось, что это поднимает военный дух. Собственно, за счёт боевого духа Япония и планировала победить, понимая, что уступает американцам по вооружениям, ресурсам и финансам.

Капитуляция

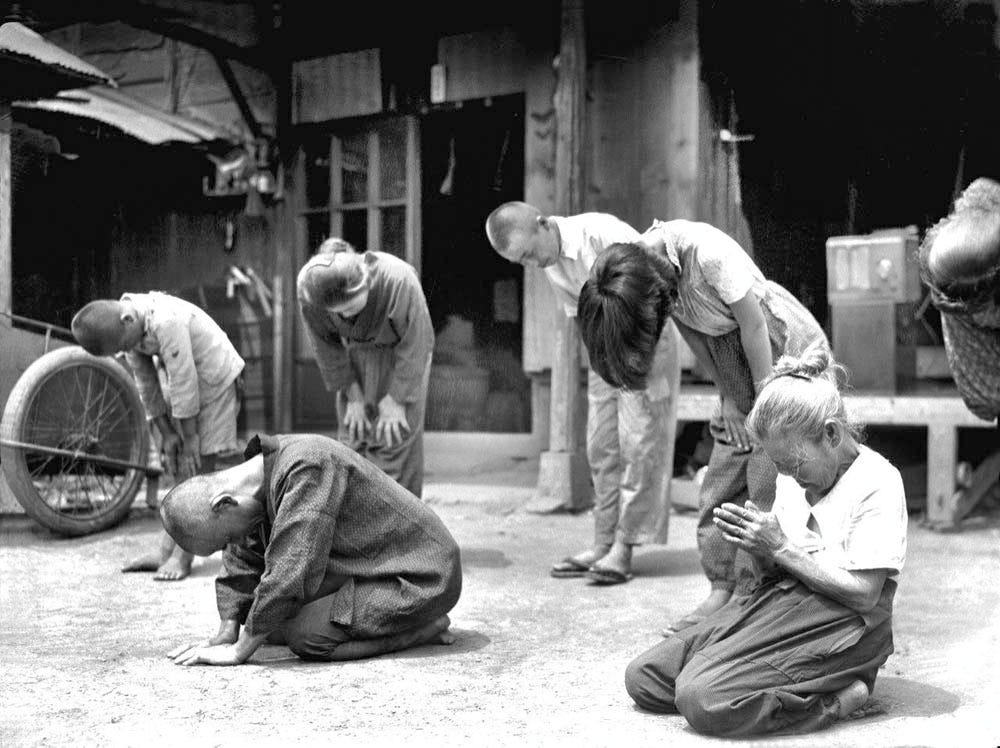

Однако к 1945 году Япония находилась в состоянии полного изнеможения, хотя собиралась сопротивляться. Одним из факторов, повлиявших на решение американцев применить атомные бомбы — бесспорно, жуткое и зверское — было ожесточённое сопротивление японцев и их намерение сражаться до последнего. 15 августа 1945 года, после взрывов в Хиросиме и Нагасаки, произошло невероятное для японцев событие: император обратился к ним по радио и объявил о капитуляции. Люди были совершенно потрясены, многие плакали.

После капитуляции и до 1952 года Япония была оккупирована армией США. Генерал Дуглас Макартур установил там диктаторскую власть, проводил последовательную политику американизации и вмешивался в Токийский трибунал, где судили тех, кто развязал войну. Один из вопросов к Токийскому трибуналу — почему там не судили императора Хирохито? Интересно, что на Нюрнбергском процессе многие обвиняемые всё валили на Гитлера, на Гиммлера, на тех, кто уже погиб. А в Японии обвиняемые брали всё на себя, лишь бы не пострадал император. Макартуру было понятно, что император необходим для сохранения стабильности в стране, однако Хирохито был вынужден публично отречься от своей божественной сути. Вряд ли он сам в неё верил, но факт, что многие японцы верили.

Американские реформы

Поразительно, но, несмотря на страшную травму Хиросимы и Нагасаки, американская одежда, еда и культура быстро вошли в моду.

Американцы перестроили парламент, провели экономические и налоговые реформы, стабилизировали финансовую систему, и началось японское экономическое чудо.

В 1947 году была принята новая Конституция, в которой отдельно оговаривалось, что Япония объявляет себя пацифистским государством и отказывается вести войны. Американцы обеспечили полную демобилизацию: сегодня в Японии существует только армия обороны, которая не участвует во внешних конфликтах. Императора объявили символом, но сохранили: нет больше Великой японской империи, есть государство Япония.

Работа с прошлым

На сегодняшний день наследие войны осмысляется очень по-разному. Существование святилища Ясукуни, с которого я начала свой рассказ, — яркий пример.

Современная Япония — это страна, которая преодолела травму и сохранила свою самобытность, интегрировав при этом западные достижения и культуру. Николай Эппле в книге «Неудобное прошлое» пишет: «Особенность японской модели памяти — в уникальном соединении виновности и заплаченной за эту вину цены, которые делают разговор об ответственности крайне сложным».

Очевидно, что Япония совершила ужасные преступления. Но и цену она, если вспомнить о Хиросиме и Нагасаки, заплатила совершенно невероятную.

Эппле пишет о спорах вокруг анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает» — романтизированной биографии авиаконструктора Хорикоси, построившего знаменитый японский истребитель. Миядзаки обвиняли в том, что он льет воду на мельницу националистов и проповедует милитаризм. А он отвечал — цитирую по книге Эппле:

«В детстве я отчетливо понимал, что Япония ведет глупую войну. Я слышал, как люди с гордостью говорили об ужасных вещах, которые японские военные творили в Китае. В то же время я слышал, как японцы страдали от авианалетов. Я много чего наслушался и после этого стал по-настоящему ненавидеть Японию, считая, что родился в стране, которая наделала много глупостей».

С тех пор, кстати, Япония извинилась за совершённые военные преступления.

В другом интервью Миядзаки говорит:

«Большинство фанатичных поклонников [истребителя] “Зеро” в сегодняшней Японии страдают серьезным комплексом неполноценности, который заставляет их компенсировать недостаток самоуважения фиксацией на чём-то, чем они могли бы гордиться. Последнее, чего бы я хотел — чтобы эти люди использовали “Зеро” и выдающийся гений Хорикоси

в качестве отдушины для реализации своего патриотизма и комплекса неполноценности. Надеюсь, что, сняв этот фильм, я отстоял Хорикоси у этих людей».

То, о чём говорит Миядзаки и о чём пишут историки, занимающиеся Японией, даёт нам огромный материал для размышления и о собственном поведении, и о судьбах России, и о мире в целом.

Интересно ваше мнение: может ли в центре страны, которая называет себя пацифистской, стоять святилище, где поклоняются бывшим военным преступникам? Жду ваших комментариев. Счастливо.

Мой лекционный тур

• Денвер — 5 марта, билеты ↗

• Пало-Альто — 7 марта, билеты ↗

• Лос-Анджелес — 9 марта, билеты ↗

• Сиэтл — 11 марта, билеты ↗

• Рим — 26 марта, билеты ↗

• Дублин — 28 марта, билеты ↗

• Вашингтон — 15 мая, билеты ↗

• Чикаго — 18 мая, билеты ↗

• Бостон — 21 мая, билеты ↗

Спасибо всем, кто нас поддерживает на платформе «Бусти», нашим патронам на Patreon, нашим спонсорам на Ютубе, всем, кто не даёт им нас заткнуть. Если кто-то ещё не подписался на наш канал или на регулярные пожертвования и подпишется сегодня или расскажет о нас друзьям — вы очень сильно нам поможете.

Подписывайтесь на мои соцсети:

Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube

🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗