Историк-Шерлок

Расследуем историю, как настоящие сыщики

Обычное преподавание перестало работать

К середине 90-х я уже больше десяти лет работала в школе, и вроде бы всё получалось неплохо. Да, жизнь в 90-е была тяжёлой, но как же прекрасно было тогда преподавать историю. Я давно поняла: чем более бурный период на дворе, тем интереснее история людям. Мои ученики впитывали её из книг, журналов, газет, телепередач — и им очень нравилось слушать, как я рассказываю.

В то время многие учителя отказывались от «престижного» преподавания в старших классах: они просто не знали, как теперь говорить с учениками. А для меня это было сплошным наслаждением — спорить, обсуждать загадочные исторические события, говорить, говорить и ещё раз говорить…

Но всё чаще казалось, что что-то идёт не так.

Из-за своих рассказов я не успевала пройти программу. Но даже это было не самым главным. Мне надоело быть «голосом из телевизора» — хотелось, чтобы ученики проявляли больше самостоятельности. Но как?

И тут произошло чудо.

Семинар, который изменил всё

В 1995 году я оказалась в Глазго на семинаре для учителей истории. Его вёл человек, которого я с тех пор считаю своим «крёстным отцом» в преподавании, и мы стали друзьями. Его зовут Иэн Маккеллар — совершенно гениальный методист и преподаватель.

Целую неделю Иэн рассказывал нам — двум русским и целой группе голландских и бельгийских учителей — как в Шотландии учат истории. Я впервые узнала, что на Британских островах не пытаются втиснуть в уставшие детские головы всё и сразу. Каждый год в школе выбирают всего несколько тем: «локальную» — по сути краеведение, «региональную» (в данном случае — шотландскую), «британскую» и «всемирную».

Тогда же я впервые услышала, что бывают системы преподавания, где главная цель — не зазубривание фактов, а развитие мышления, конечно, на основе знания фактов.

Я увидела учебники, где изложение сведено к необходимому минимуму, а главное, чего добивался учитель, — умение работать с источниками. Теперь это кажется мне очевидным: сначала дети просто читают отрывок, потом пересказывают, о чём он (и это не так просто!), затем выделяют факты, а потом, самое сложное, определяют мнение автора. Именно умение отличать факты от мнений и составляет основу любой работы с информацией.

Школьники, даже старшеклассники, часто думают: «Если написано — значит, так оно и есть», точно так же, как взрослые верят: «Это правда, об этом же сказали по телевизору».

А если человек понимает, что в историческом источнике, статье, новостях или посте факты окрашены мнением автора, он видит, что факты могут быть одни и те же, а мнения — совершенно разные. Мы можем говорить об одном и том же событии восторженно, с ужасом или равнодушно (что тоже мнение). В 1917 году произошла Великая октябрьская социалистическая революция — это факт, но и мнение. В 1917 году большевики захватили власть — тот же факт, но другое мнение. В 1917 году большевики пришли к власти — максимально нейтральная формулировка, но это всё равно мнение.

Так началась очень длинная история: разработка новых материалов для учителей, семинары по всей России и многое другое. А в основе всего этого — то, чему нас в 1995 году учил Иэн Маккеллар: умение ставить вопросы, искать ответы в источниках, книгах, лекциях и делать выводы.

Это стало основой моего преподавания.

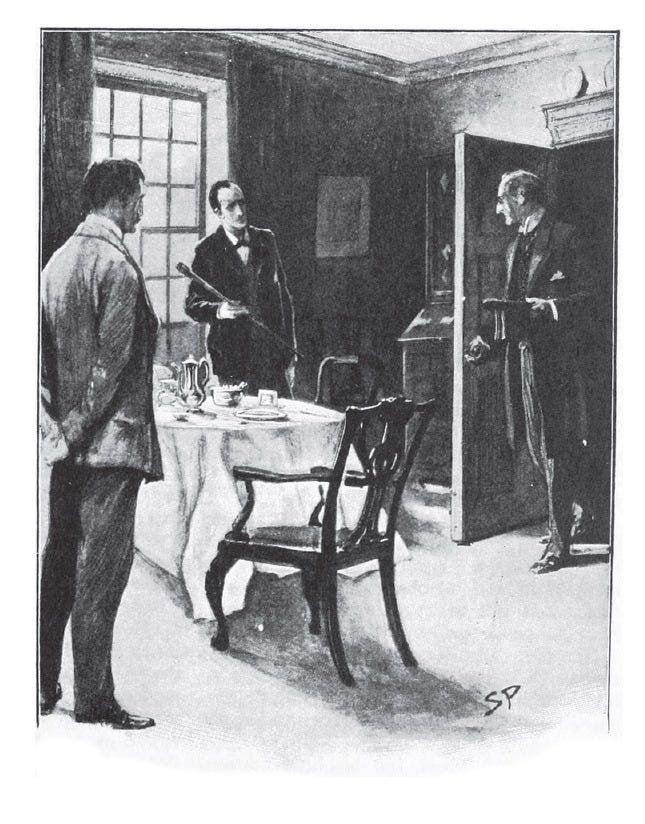

Думать, как Шерлок

Каждый раз, начиная с новым классом, я читала на первом уроке начало «Собаки Баскервилей». Помните: Холмс и Ватсон рассматривают забытую трость и пытаются догадаться, кто её владелец. Ватсон высказывает свои предположения, а Холмс, внимательно изучив детали — буквы, следы зубов собаки, — с помощью дедукции блестяще разгадывает загадку:

«Ваш солидный пожилой домашний врач испарился, — говорит он Ватсону, — а вместо него перед нами весьма симпатичный человек около тридцати лет, нечестолюбивый, рассеянный и нежно любящий свою собаку, которая, я полагаю, больше терьера, но меньше мастифа».

И тут появляется доктор Мортимер, полностью соответствующий описанию.

Историки, по сути, действуют так же, как детективы: у них есть разрозненные «улики», свидетели, которые могут говорить правду, ошибаться или врать. Исходя из этих данных, историк восстанавливает общую картину.

Археологи находят черепок и монету — и уже могут понять, что здесь умели делать посуду на гончарном круге, чем питались (по остаткам на керамике или в древней помойке), с кем торговали. Самая распространённая монета в Древней Руси — арабский дирхем, и это сразу многое говорит. И ещё: если на монете есть дата или портрет правителя, чью биографию мы знаем, это даёт временной ориентир.

Именно так — бесконечно задавая вопросы и получая ответы — историки познают прошлое. Правда, в отличие от Холмса, который почти всегда оказывался прав, историки могут ошибаться, а их выводы со временем устаревают. Но тем интереснее!

Теперь моя (и ваша) очередь

И вот теперь у меня появилась возможность немножко побыть Шерлоком Холмсом. Впрочем, почему только у меня? У вас тоже!

Следуя заветам великого сыщика, я открываю онлайн квиз-лекторий. Это попытка пройти хотя бы несколько шагов по пути, проложенному Холмсом. То, как он разгадывал загадки, и то, как Иэн Маккеллар учил нас работать с источниками, — не только полезно и поучительно. История — серьёзная и важная дисциплина, но ещё и увлекательная игра в вопросы и ответы. Это возможность включить свои «серые клеточки», как говорил Эркюль Пуаро, и получить удовольствие и от нахождения ответа, и от самого процесса поиска.

В моём квиз-лектории мы будем говорить о загадках и тайнах, об интереснейших сюжетах, которых так много в истории. Но эти загадки не будут преподноситься «на блюдечке». Каждая лекция будет проходить в прямом эфире, и в ней будут вопросы — простые и сложные, шуточные и серьёзные. Отвечая на них, вы почувствуете себя Шерлоками и, быть может, воскликнете: «Элементарно, Ватсон!»

Подписывайтесь на мой квиз-лекторий — будем вместе распутывать загадки истории!

В какое время будут эти встречи? Очень хочется совпасть в часовых поясах