Дюма. Жизнь мушкетёра

Какой была жизнь великого французского писателя?

Смотрите это видео на Youtube

Как же греют душу «Три мушкетёра» и «Граф Монте-Кристо»! Это книги моего сердца, я с радостью их перечитываю. А как удивительна была жизнь самого Дюма: сколько он работал, как он дружил с людьми и как влюблялся! Дай бог каждому прожить жизнь так же весело и с таким же вкусом, как это сделал он.

Родился Дюма в 1802 году: Наполеон уже совершил несколько своих великих походов и объявил себя императором, прошла Великая французская революция, продолжались войны. Кровавая, героическая эпоха.

Биография отца Дюма, генерала Тома-Александра Дюма, — сама по себе материал для романа. Он был сыном Антуана Делиля Дави де ля Пайетри, нормандского дворянина из старинной семьи, и Марии-Сессеты Дюма, чернокожей рабыни из колонии Сан-Доминго. Когда Антуану понадобилось по делам наследства вернуться во Францию, он продал в рабство четверых своих детей, а через четыре года выкупил старшего, Тома-Александра, и вывез его в Париж. Выросший мальчик пошёл в армию, стал отважным и умелым полководцем, дослужился до генерала.

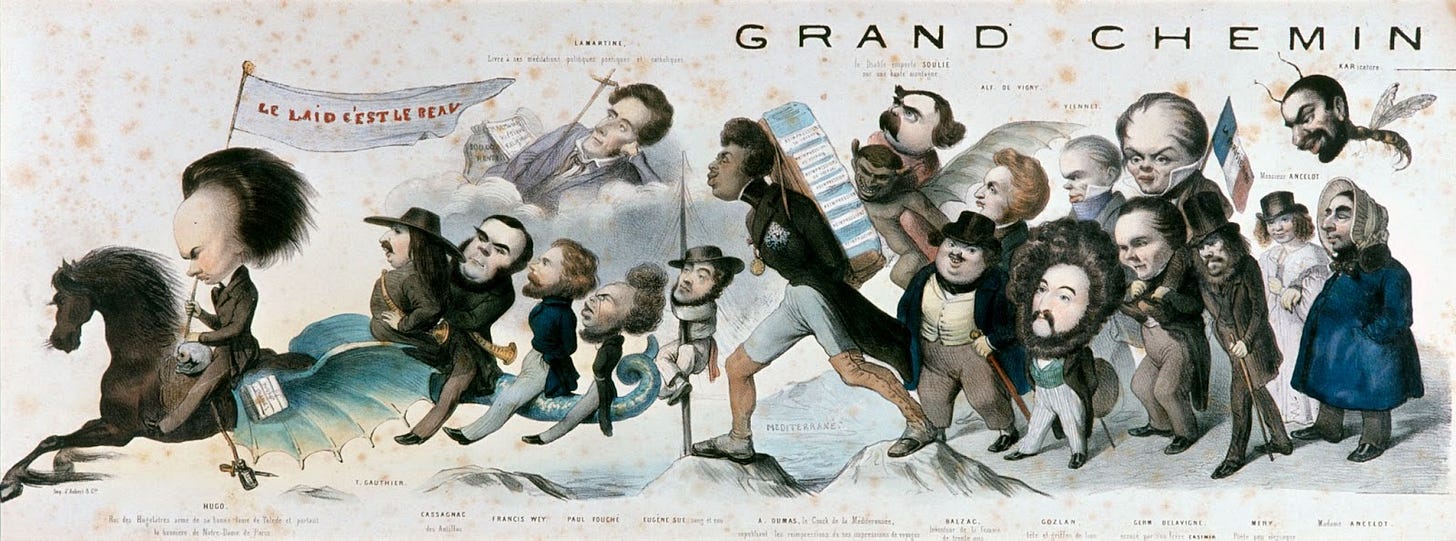

Александр Дюма и сам прекрасно знал, что в нём течёт кровь африканской рабыни, но ему об этом часто напоминали. Например, когда рисовали на него карикатуры — их было много, его любили изображать с преувеличенно африканскими чертами, толстыми губами и гигантской шевелюрой. Как и на все другие препятствия в своей жизни, Дюма на это реагировал с апломбом мушкетёра — никогда за словом в карман не лез и мог отбрить любого, кто хотел его оскорбить. Однажды он ответил какому-то остряку:

«Мой отец был мулатом, мой дед был негром, а прадед — обезьяной. Как видите, мой род начался там, где закончился ваш».

Неожиданный актив

Дюма довольно рано пришлось искать работу, чтобы содержать немолодую мать. Молодой разгильдяй, ничему особо не выучившийся в колледже, обладал ценным качеством: у него был прекрасный почерк. Это было большим активом в мире до компьютеров и пишущих машинок.

Однако служба третьим помощником нотариуса в городке Виллер-Котре на севере Франции Дюма совершенно не нравилась. Он начал писать пьесы, мечтать о литературе, а в 1823 году перебрался в Париж. Благодаря почерку и протекции знакомых рано умершего отца молодой человек нашёл работу в секретариате герцога Орлеанского, будущего короля Луи-Филиппа I.

Станьте монахами

В начале 20-х годов XIX века наполеоновская империя уже рухнула, во Францию вернулись Бурбоны, королём стал консервативно настроенный Людовик XVIII, а после него — ещё более консервативный Карл X. Короли были братьями казнённого Людовика XVI, и складывается впечатление, что они хотели вернуть прежнюю прекрасную версальскую жизнь, но не могли, потому что революция слишком многое изменила. Но если нельзя отнять землю у крестьян, можно хотя бы жёстко контролировать прессу, дать огромную власть церкви. Эта позиция резко контрастировала с предыдущими десятилетиями, и французские литераторы, осмыслявшие свою эпоху, видели в этом упадок, нечто тяжёлое и безысходное.

Альфред де Мюссе писал в книге «Исповедь сына века»:

«Я был ещё совсем юным, когда меня поразила чудовищная нравственная болезнь. <...> Будь болен я один, я не стал бы говорить об этом, но так как многие другие страдают тем же недугом, то я и пишу для них <...> Во время войн империй, когда мужья и братья сражались в Германии, встревоженные матери произвели на свет пылкое, болезненное нервное поколение, зачатое в промежутке между двумя битвами, воспитанное в коллежах под бой барабанов. Тысячи мальчиков хмуро смотрели друг на друга, пробуя свои хилые мускулы. Время от времени появлялись их отцы, обагренные кровью. Они прижимали детей к расшитой золотом груди, потом опускали их на землю и снова садились на коней».

Это прямо-таки про Дюма, который тоже вырос во время Наполеоновских войн. Но для Мюссе главная травма — что героическая эпоха закончилась, и наступила эпоха бледная, немощная, религиозная.

«Когда юноши заговаривали о славе, им отвечали — станьте монахами. О честолюбии — станьте монахами. О надежде, о любви, о силе, о жизни — станьте монахами».

В отличие от многих юношей своего поколения, Дюма был далёк от любой болезни; он был воплощением морального и физического здоровья. Он не только не ушёл в монахи, но и жил на полную катушку, затевал разнообразные проекты и авантюры, заводил бесконечные романы. Уже в 1824 году Дюма стал отцом: от белошвейки Катрины Лабе у него родился незаконный сын Александр, тоже будущий писатель. В общем, болезнью сыновей века Дюма не страдал.

Постулаты романтизма

В те же годы бурно развивался романтизм — новое направление в литературе, живописи, музыке и философии. Классицизм XVIII века ценил прежде всего разум, рациональность и чувство долга. Романтизм же воспевал страсть, сметающую все преграды, героя, стоящего над презренной мещанской толпой. Романтики смотрели в прошлое, пытаясь увидеть в истории не только интересные события, но и великих людей.

Вальтер Скотт первым придумал схему, которую позже воспроизвёл Дюма в «Трёх мушкетёрах», Пушкин в «Капитанской дочке» и многие другие писатели в своих произведениях: он брал обычного человека, выдуманного героя, и помещал его в рамки реальных исторических событий. Правда, Вальтер Скотт был нравственным, в отличие от достаточно распущенного и легкомысленного Дюма, поэтому у него герой — всегда рыцарь, а героиня — идеал добродетели. Дюма, конечно, всё строил совсем по-другому, сразу брал быка за рога. Его романы переполнены королями, королевами, кардиналами и политиками. Но герои, поворачивающие сюжет, — не они, а люди попроще, не чуждые мирских удовольствий.

Театральная революция

Одной из самых значимых форм искусства в эпоху романтизма становится театр: романтизм невероятно театрален и как течение в искусстве, и как стиль жизни. Лорд Байрон вёл себя театрально — его многочисленные пороки, бледность, длинные волосы, наряды и хромота. Молодые романтики, с которыми подружился Дюма, тоже вели себя театрально — например, Теофиль Готье отрастил длинные волосы и ходил в красном жилете. А Дюма даже делать ничего было не нужно: его копна волос, африканское происхождение и бешеный темперамент были театральны сами по себе.

Театр — это возможность заявить о своих идеях, отбросить старые правила, на которых основывался классицизм, в первую очередь триединство времени, места и действия. Классическая пьеса укладывала действие в 24 часа, всё происходило в одном и том же месте и крутилось вокруг одного сюжета без отступлений в сторону. Нельзя было показывать на сцене смерть и другие ужасы, и если героя раздирали противоречия, это должен был быть разве что знаменитый классицистский конфликт между чувством и долгом.

В классицизме существует чёткая иерархия жанров. В театре главное — трагедия. Она должна строиться по своим чётким правилам, в отличие от более «низкой» комедии, которая строится по другим.

Дикарь Шекспир

Нам трудно себе это представить, но в XVIII веке Шекспир был совершенно не популярен. Какой-то дикарь, варвар, что у него происходит на сцене?! В «Гамлете» есть комические сцены, могильщики отпускают шуточки. В «Короле Лире», страшной, безысходной пьесе, появляется шут, который острит. Там смешаны смех и слёзы, трагедия и комедия, стихи и проза — и это страшно понравилось романтикам XIX века.

В 1823 году Стендаль написал эссе «Расин и Шекспир». Расин — великий драматург эпохи классицизма, которого романтики хотели свалить с пьедестала. Стендаль пишет:

«Я утверждаю, что отныне нужно писать трагедии для нас — рассуждающих, серьёзных и немного завистливых молодых людей <...>. Эти трагедии должны писаться прозой <...> Весь спор между Расиным и Шекспиром заключается в вопросе, можно ли, соблюдая два единства, места и времени, писать пьесы, которые глубоко заинтересовали бы зрителей XIX века, пьесы, которые заставили бы их плакать и трепетать. <...> Прежде всего, романтическая комедия не станет нам показывать своих героев в расшитых камзолах, не будет вечных влюбленных и браков в конце пьесы, герои не будут менять своего характера как раз в пятом действии. Иногда она будет изображать любовь, которая не может быть увенчана браком».

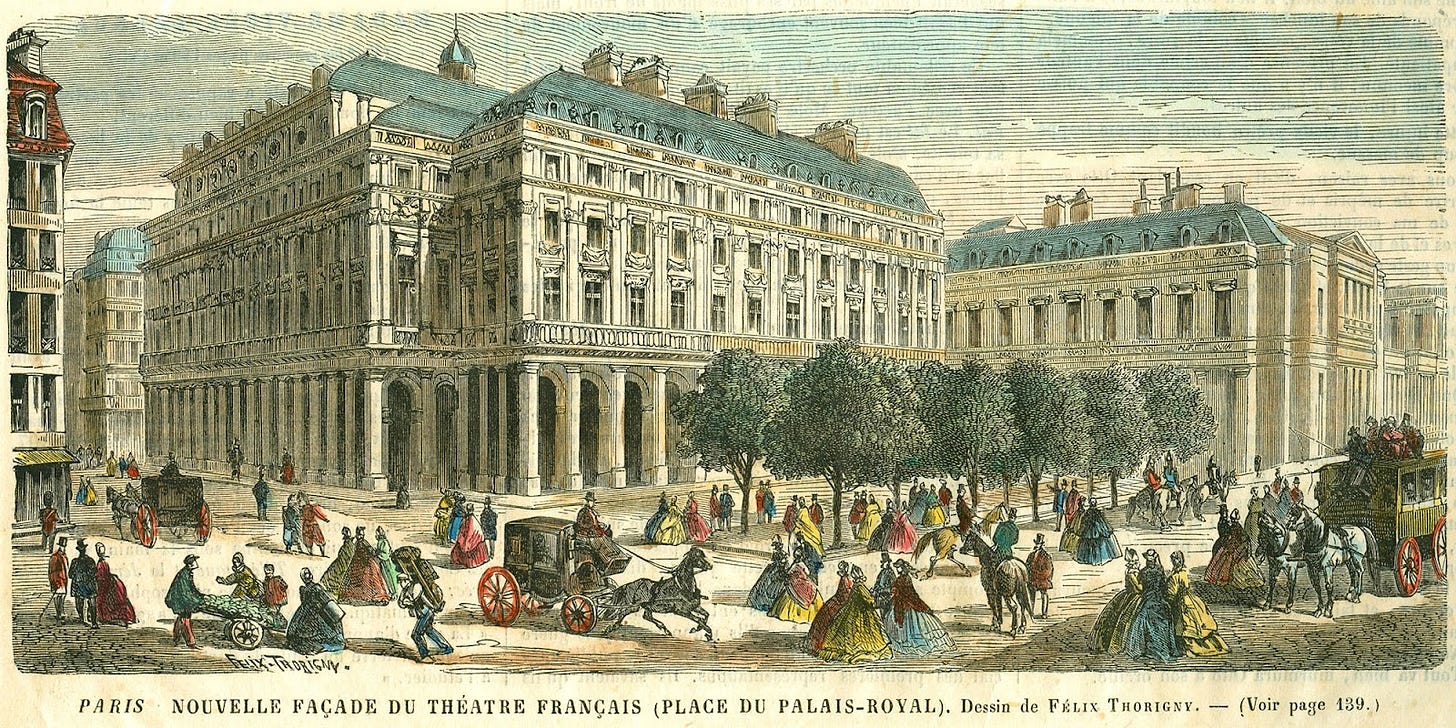

Укрощение «Комеди Франсез»

Дюма никогда перед собой мелких целей не ставил. Он не просто хотел пробиться на сцену, он хотел, чтобы его пьесы шли в самом главном французском театре — «Комеди Франсез».

Это был бастион классического театра. Великие актёры и актрисы прекрасно умели играть старинные пьесы — и к новому, конечно, относились с опаской. Когда Дюма в 1829 году наконец прорвался туда со своей пьесой «Двор Генриха III», главная актриса мадемуазель Марс просто отказывалась произносить некоторые слова в своей роли. Но пьесу поставили.

Дюма построил её вокруг любовной линии между графом Сен-Мегреном и женой герцога де Гиза. Действие происходило на фоне реальных исторических событий и политической борьбы во Франции конца XVI века, в правление Генриха III. Спектакль произвёл сильное впечатление, был полный успех, Дюма ощущал себя революционером. Говорили, что молодые романтики после премьеры «Генриха III» плясали вокруг бюста Расина и кричали: «Расин свергнут, Расин пал».

Дюма понял важную вещь: что можно взять исторический сюжет и дальше обходиться с ним как угодно, главное, чтобы это было интересно и увлекательно. Все мы знаем знаменитую фразу писателя: «История — это гвоздь, на который я вешаю свою картину».

Армия романтиков

У Дюма как драматурга и короля романтиков появился соратник и коллега — Виктор Гюго, чья пьеса «Эрнани», поставленная в 1830 году, произвела невероятный фурор. Теофиль Готье потом назвал Гюго, Дюма, Эжена Сю, Бальзака, себя самого и других писателей «армией романтиков»: они воспринимали себя как борцов за новое, как людей, объявивших войну классицизму и старшему поколению. «В романтической армии, как в итальянской армии, все были молоды», — писал Готье. «Итальянская армия» — это люди, с которыми молодой генерал Бонапарт совершил свой итальянский поход и пришёл к славе.

Летом того же 1830 года во Франции снова произошла революция, Карл X отрёкся от престола и покинул страну. Дюма все три дня провёл на улице с оружием и был в восторге от происходящего. Новым королём стал его работодатель и покровитель — герцог Орлеанский. Правда, их отношения с молодым писателем испортились: тот во время революции высказывался в пользу республики.

Успех «Антони»

Тем временем Дюма написал пьесу «Антони», действие которой происходит в современности и во многом списано с его собственной жизни. Героиня, замужняя женщина по имени Адель д’Эрвэ, изменяет мужу с Антони, любовью своей юности, но сначала долго сопротивляется вспыхнувшим чувствам. Это стало шоком: на сцене показан сюжет, который крутится вокруг адюльтера, и этот адюльтер не осуждён — напротив, автор и зрители испытывают огромную симпатию к героям.

Конец трагический: Адель и Антони бегут, за ними гонится её муж, и когда Адель понимает, что всё кончено и позор неизбежен, она умоляет Антони убить её. В комнату врывается муж Адель, Антони бросает кинжал к его ногам и защищает доброе имя своей погибшей возлюбленной, говоря: «Она мне сопротивлялась, и я её убил». Это последняя фраза пьесы, финал открытый, хотя публике ясно, что Антони ждёт казнь за убийство. Дюма писал:

«„Антони“ — это вовсе не драма. „Антони“ — не трагедия. „Антони“ — вообще не пьеса. „Антони“ — это любовь, ревность, ярость в пяти актах».

Теофиль Готье описывал премьеру следующим образом: «Зал безумствовал. Публика аплодировала, рыдала, плакала, кричала. Жгучая страсть, пронизывавшая пьесу, воспламенила все сердца. Все молодые женщины обожали Антони. Все молодые люди готовы были погибнуть за Адель д’Эрве».

Сериалы XIX века

Дюма смело смешивал трагическое с комическим, писал прозой, использовал все достижения романтизма. Он много работал, путешествовал, писал рецензии, путевые заметки, исторические очерки. А в середине 1830-х годов по просьбе учредителя газеты «Ля Пресс» Эмиля де Жирардена начал публиковать еженедельную колонку на исторические сюжеты, из которой выросла мысль печатать не только статьи, но и целые романы с продолжением. Роман-фельетон — супер-идея XIX века, предшественник будущих сериалов, мы говорили об этом в лекции о Диккенсе. А Дюма с его интуицией и любовью к ярким сюжетам был словно рождён для романов-фельетонов.

Творческий тандем

В конце 1838 года Дюма познакомился с литератором Огюстом Маке. Тот разделял взгляды Дюма, и они решили сотрудничать.

Здесь лежит одна из самых сложных и скользких проблем, связанных с наследием Дюма. На него в разное время работали разные люди. Во время сотрудничества с Огюстом Маке Дюма написал лучшие свои книги: «Три мушкетёра», «20 лет спустя», «Виконт де Бражелон», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго». Более поздние романы, на мой взгляд, не сравнить с этими, великими — и Огюст Маке тоже так думал. За свой труд он получал от Дюма крупные суммы, однако тот к концу 1850-х годов оказался практически разорён и платить уже не мог. Маке требовал денег, а потом и славы, хотел, чтобы его имя стояло на обложках, хотел получить права на бесконечно переиздававшиеся книги, и в результате подал на Дюма в суд.

Вопрос о роли Огюста Маке до сих пор однозначно не решён. Одни исследователи и современники считали, что Дюма был как бы архитектором здания, а Маке — строителем. Другие утверждали, что Маке, наоборот, просто готовил для Дюма литературную фреску, как это делали подмастерья великих художников Возрождения. Справедливо будет сказать, что сотрудничество двух писателей было невероятно плодотворным, и никакие другие творческие тандемы Дюма не превзошли его работу с Маке.

«Три мушкетёра»

В 1844 году начал выходить роман с продолжением «Три мушкетёра». Реальный Д’Артаньян, капитан мушкетёров, действительно существовал, и существовали его фиктивные воспоминания, написанные совершенно другим человеком. Для Дюма это не имело значения: мемуары стали источником, из которого он черпал сведения обо всём, что связано с мушкетёрской жизнью. Оттуда же он взял Атоса, Портоса, Арамиса и подвески королевы, но всю жизнь Д’Артаньяна Дюма переиначил и поместил в ту историческую рамку, которая была ему нужна. Так в романе появились Людовик XIII, гугеноты, кардинал Ришелье, герцог Бекингем и война с Англией. Реальный герцог Бекингем, фаворит английского короля, был убит фанатиком-пуританином по политическим и религиозным соображениям. А Дюма связал Бекингема, Анну Австрийскую, Миледи и мушкетёров в восхитительную интригу.

Множество исторических героев у Дюма осознанно демонизированы. Великого кардинала Ришелье он превратил в гнусного интригана, ещё хуже обошёлся с Мазарини и с выдающейся правительницей XVI века Екатериной Медичи. Может быть, я прощаю ему то, что не простила бы другим писателям, но мне кажется, Дюма был настолько добродушен, что не хотел изображать их действительно злобными — просто ему для движения сюжета были нужны антагонисты.

Монте-Кристо и Бонапарты

В 1840 году Дюма внезапно женился на актрисе Иде Ферье. Быстро возникло множество слухов на эту тему. Одна из легенд гласит, что покровитель Дюма, герцог Орлеанский, сказал: «Мой дорогой Дюма, вы же понимаете, что единственная женщина, которую вы можете мне представить, — это ваша жена». Пришлось жениться. По другой легенде, Ида якобы скупила все векселя по долгам Дюма и сказала, что либо он женится, либо отправится в долговую тюрьму. Сам Дюма говорил, что женился для того, чтобы от Иды избавиться — они действительно через несколько лет разошлись.

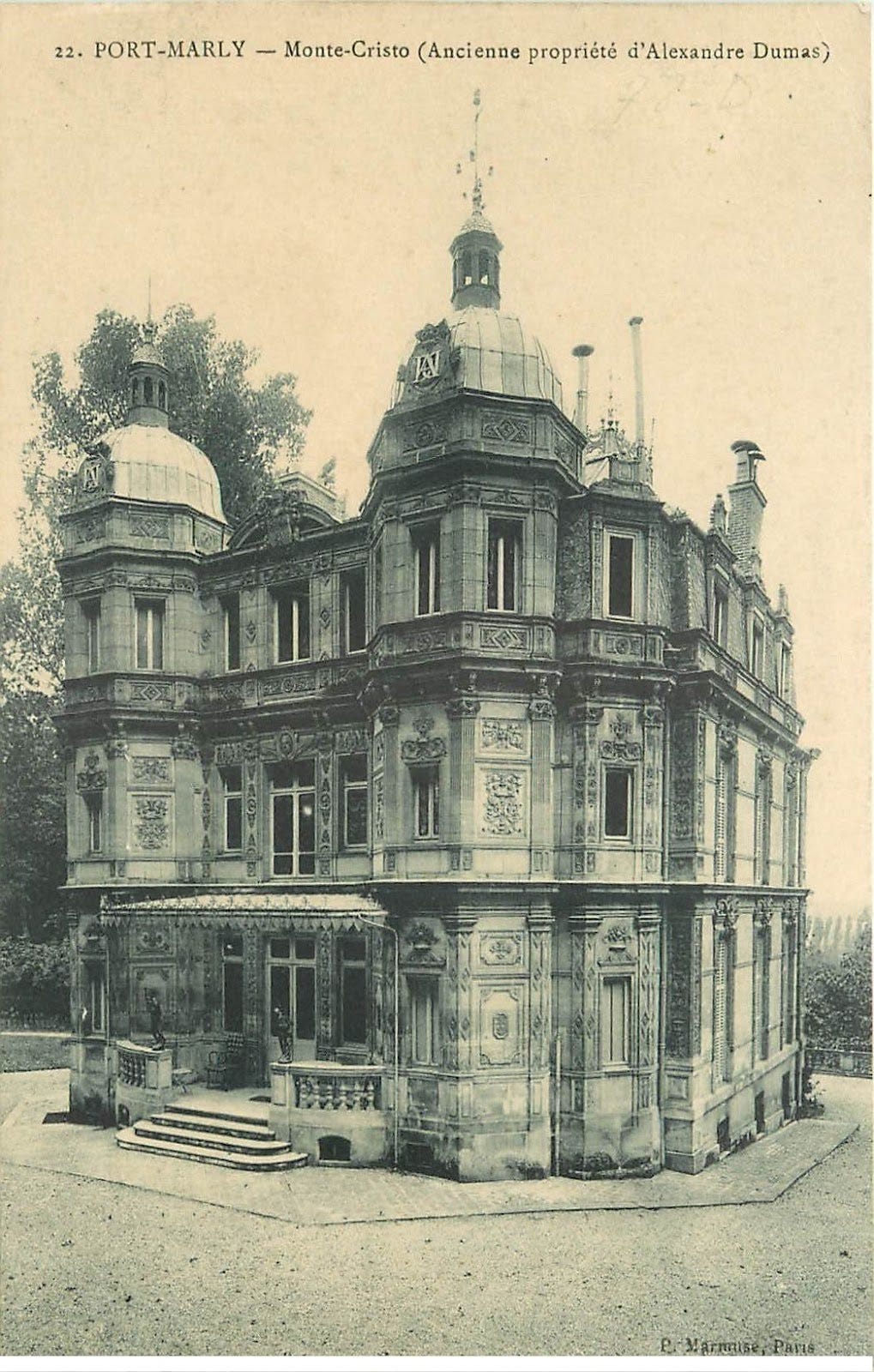

Но сначала Дюма с Идой поехали во Флоренцию, и там писатель получил от сына Наполеона Жерома Бонапарта предложение отправиться с молодым сыном Жерома, тоже Наполеоном, в путешествие по Италии. В частности, они причалили к острову Монте-Кристо, и на вопрос молодого Наполеона, что они делают в этом пустынном месте, Дюма ответил, что когда-нибудь напишет о нём роман. «Граф Монте-Кристо» оказался невероятно успешным, выдержал множество переизданий и был переведён на разные языки. Кто-то даже — доказательство бесконечной популярности — написал фанфик: появилось якобы продолжение приключений графа Монте-Кристо, что невероятно возмутило Дюма.

Люблю того, кто любит меня

Вторая половина 1840-х — время расцвета Дюма. Он зарабатывал огромные деньги, но все их спускал на многочисленных женщин, веселье и развлечения. В 1846 году он создал собственный театр, потом купил участок за городом и начал строить там замок, назвав его, разумеется, Монте-Кристо.

Богато украшенное шато вместе с английским парком обошлось писателю в несколько сотен тысяч франков — гигантскую сумму. Фасад был декорирован статуями и символическими изображениями искусства, науки и истории, на стене были медальоны с портретами великих драматургов и девиз Дюма: «Люблю того, кто любит меня». В шато беспрерывно стекались гости; Дюма выстроил там роскошную кухню и много готовил. А когда гости его утомляли, он уходил в замок поменьше, устроенный в парке и названный, разумеется, замком Иф, и там писал.

Огромный удар благополучию Дюма нанесла революция 1848 года. Закрылись театры, и его пьесы перестали идти, а журналы свернули публикацию романов с продолжениями. Кроме того, Дюма сначала поддерживал Луи Наполеона, племянника великого Наполеона, который выдвигался на пост президента. Однако Луи устроил переворот, стал диктатором и объявил себя императором Наполеоном III.

Дюма уехал в Брюссель. Денег стало не хватать, театр закрылся. Ида, с которой Дюма расстался, но не развёлся, требовала от него огромного содержания; всё больше денег хотели Маке и кредиторы. В 1849 году замок Монте-Кристо пришлось продать. Когда утихли политические страсти, Дюма вернулся во Францию и несколько лет пытался издавать журналы, но большого успеха не добился.

Оружие для Гарибальди

Энергию свою Дюма сохранил до конца. В 1858 году он отправился в очередное длительное путешествие — в Россию, на Кавказ и в Стамбул, писал оттуда травелоги. В 1860 году писатель стал продавать свои вещи, чтобы купить на эти деньги оружие для итальянских революционеров: Дюма был большим поклонником Гарибальди, который полностью соответствовал его романтическим представлениям.

Передавать оружие Дюма поехал лично и произвёл на Гарибальди большое впечатление. Тот сделал его смотрителем древностей в Помпеях, чем писатель занялся с огромным увлечением. Однако проект встретился с критикой итальянцев: почему какой-то француз занимается нашими древностями? Пришлось вернуться в Париж.

Последний блеск

До последних дней Дюма оставался светским львом и любителем женщин. В 65 лет он завёл роман с американской актрисой Адой Менкен, которая была младше его на 33 года. В 1868 году Ада упала с лошади и погибла. Самого Дюма в 1870 году хватил удар, и он окончил свою жизнь на вилле Александра Дюма-сына, который страдал из-за незаконного происхождения, но всё равно обожал своего великого отца.

Мне кажется, что жизнь Дюма — одно из самых поразительных его созданий. Здесь есть урок всем нам: как прожить жизнь на 100, даже на 200 процентов. Дюма — человек, который наслаждался жизнью с детства и до последних дней. Ему можно только позавидовать.

Как вы относитесь к Дюма и какая ваша самая любимая книга? Люди обычно делятся на тех, кому больше нравятся «Три мушкетёра», и тех, кто предпочитает «Графа Монте-Кристо». Посмотрим, кого больше среди моих зрителей и читателей. Жду ваших комментариев. Счастливо.

Мой лекционный тур

• Лос-Анджелес — 9 марта, билеты ↗

• Сиэтл — 11 марта, билеты ↗

• Рим — 26 марта, билеты ↗

• Дублин — 28 марта, билеты ↗

• Вашингтон — 15 мая, билеты ↗

• Чикаго — 18 мая, билеты ↗

• Бостон — 21 мая, билеты ↗

Спасибо всем, кто нас поддерживает на платформе «Бусти», нашим патронам на Patreon, нашим спонсорам на Ютубе, всем, кто не даёт им нас заткнуть. Если кто-то ещё не подписался на наш канал или на регулярные пожертвования и подпишется сегодня или расскажет о нас друзьям — вы очень сильно нам поможете.

Подписывайтесь на мои соцсети:

Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube

🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗