Два дня счастья

Среди нынешнего мрака и уныния два дня счастья дорогого стоят.

Мадрид. Жара такая, что трудно даже дышать. В 8:50 с опаской расстаюсь с кондиционером в номере — одна надежда на то, что утро и солнце не в полной силе. Вчера днём получалось ходить только короткими перебежками или, вернее, переползами. Идти мне правда совсем чуть-чуть, и вот я уже у входа в великий музей. До открытия Прадо ещё час, но нас уже ждут.

Теперь я точно знаю, что Прадо не только один из самых прекрасных музеев на свете, но и точно самый гуманный. Они услышали стенания — мои и ещё тысяч людей, которым не нравится толкаться в толпе, пытаясь разглядеть великие шедевры, — и дали возможность посещать музей за час до открытия! И они разрешают водить экскурсии в этот час!

И вот я веду свою группу по главной галерее Прадо. Первое ощущение — потрясение. Эмоциональный удар, от которого захватывает дух. ЗДЕСЬ ПУСТО!!! НИКОГО НЕТ!!!! Только мы, строгая охранница, которая предупреждает, что отходить от заявленного маршрута считается побегом — то есть я хотела сказать — нельзя. Если кто-то хочет в туалет, то только до начала нашего маршрута. Всем держаться вместе и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИЧЕГО НЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬ!!!

Ну и пожалуйста, пожалуйста, мы выполним все ваши условия (ну, может быть, кроме последнего), потому что это плата за то, чтобы оказаться в пустом Прадо. И вот мы идём по коридору, и со всех сторон нас приветствуют шедевры — Тициан предлагает остановиться на минутку, Эль Греко заманивает свернуть в сторону, а в самом конце коридора на нас недовольно поглядывает Карл IV со своей семейкой — они знают, что к ним мы придём только завтра. Сегодня наш путь ведёт к Веласкесу!

Когда я готовила экскурсию по залам Веласкеса, то сразу поняла, что, конечно же, надо нарушить хронологию и начать со «Сдачи Бреды». Для меня это, наверное, самая любимая картина Веласкеса — ну, одна из двух. О второй чуть позже. И каждый раз, когда я вхожу в этот зал и вижу копья — испанские, гордо выпрямившиеся, и унылые — голландские, когда вижу небо на этой картине, то испытываю прилив счастья.

Вот ведь удивительная вещь. Картина эта — вроде бы про войну. В 1635 году дела Испании были, мягко говоря, не слишком хороши. Она завязла в войне с Нидерландами, которая длилась уже не одно десятилетие. А ещё Испания зачем-то влезла в Тридцатилетнюю войну на территории Германии. Надо было, видите ли, защитить чистоту веры, поддержать братьев — австрийских Габсбургов — и понеслось. Итого две больших войны — одна 80 лет, другая 30, плюс несколько поменьше. Плюс абсолютная неспособность решить экономические проблемы — хотя бы потому, что предыдущие короли ради той же чистоты веры выгнали евреев и мавров, составлявших основной костяк торгово-промышленного населения, — и теперь было просто непонятно, что делать с тоннами серебра, которое шло в Испанию из колоний. Во что его вкладывать? Как развивать промышленность? Мы что, евреи, что ли, чтобы этим заниматься? Нет, мы будем воевать, создавать империю, а всё, что нужно, — купим у других стран.

Но так не вышло. Деньги было очень удобно вкладывать в военные экспедиции и пышный двор, вот только почему-то страна от этого не богатела. И вот в какой-то момент граф-герцог Оливарес, человек, у которого была в руках реальная власть в стране, решил порадовать короля Филиппа IV, который что-то приуныл из-за военных поражений, бунтов внутри страны и нищеты народа. Король даже стал думать, что это Бог карает Испанию за его, королевские, грехи — например, за десятки бастардов, которых он породил. И что делать? Предлагались выдающиеся меры, например, запретить процветавшую проституцию, чтобы боженька увидел, как повысился моральный уровень страны. Ну, сами понимаете, что из этого вышло. Ещё решили заменить пышные огромные воротнички на более строгие и твёрдые — большая экономия! Почему-то народу, который ни те, ни другие воротнички не носил, легче не стало. И тогда Оливарес решил, что короля очень подбодрит… новый дворец.

И началось строительство гигантского дворца. Что это означало для бюджета страны, наверное, можно не объяснять, а вот для нас с вами это было благодеянием — потому что именно для этого дворца, а точнее, для его тронного зала, Веласкес написал «Сдачу Бреды». Зал был украшен здоровенными картинами, изображавшими различные победы испанцев — вот, мол, какие мы молодцы, а то, что сейчас не всё в порядке, так это временные неудачи.

И Веласкес пишет картину, изображающую победу, произошедшую за десять лет до этого — когда капитулировала нидерландская крепость Бреда. Но его картина не про войну, не про торжество и не про великие победы испанского народа. Она — про милосердие, про тяжёлую участь людей на войне, про человеческое достоинство. В центре картины — губернатор Бреды, который передаёт ключи от города генуэзскому полководцу Амброзио Спиноле, который перед этим уже отдал приказ о том, что Бреда, одиннадцать месяцев мужественно сопротивлявшаяся, не будет разграблена, и её защитники уйдут спокойно. Вообще-то считается, что Веласкес «проиллюстрировал» слова из пьесы Кальдерона, тоже посвящённой взятию Бреды: «Достоинство побеждённого — слава победителя».

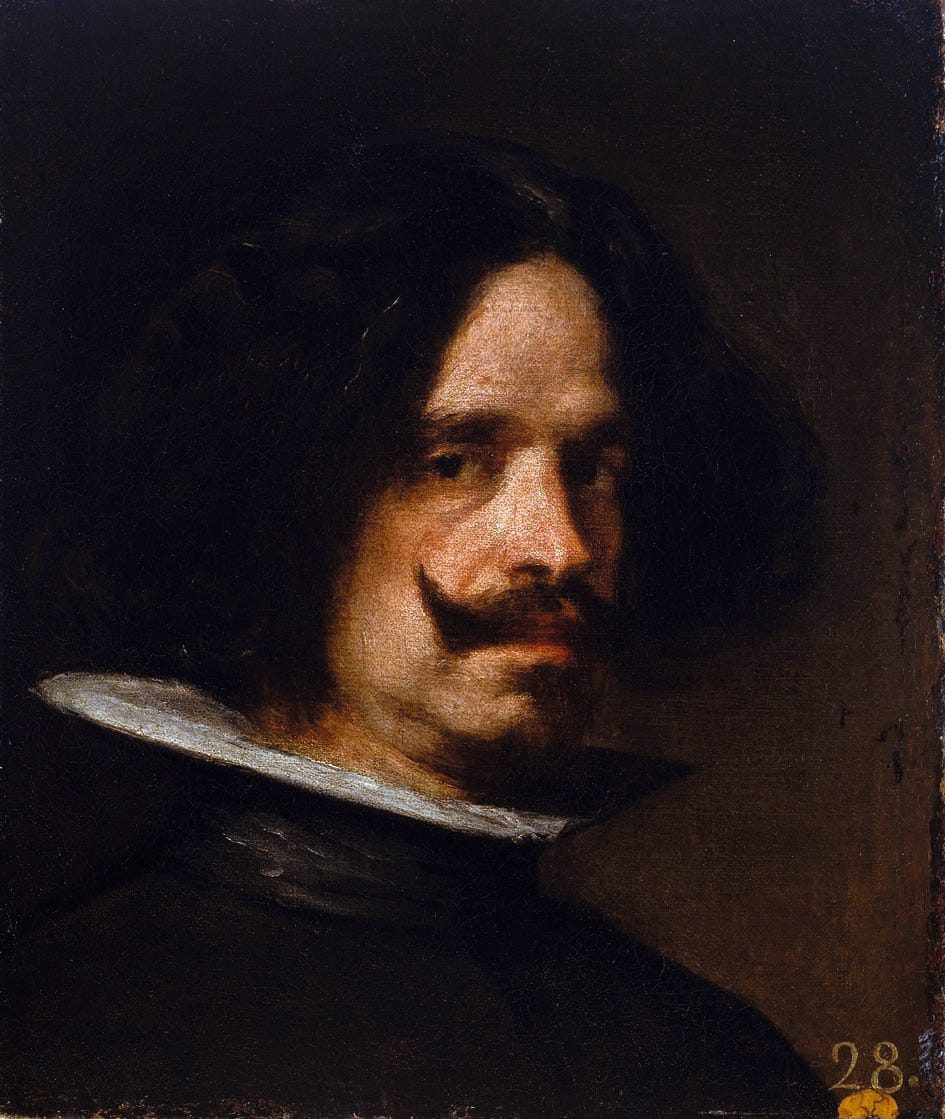

Но кроме двух полководцев, изящно обставивших завершение одиннадцатимесячной осады, на картине есть ещё люди, которые побывали на войне и знают, что это такое. Есть усталый голландец, который смотрит прямо на нас, пока его командующий передаёт ключи. Есть надменный испанец, буравящий нас своим жёстким взглядом, — Артуро Перес-Реверте утверждает, что это герой его романов — капитан Алатристе. А на самом краю картины на нас грустно смотрит какой-то сеньор в большой шляпе — не исключено, что это автопортрет Веласкеса.

И эта картина, которая, очевидно, должна была служить прославлению побед испанской монархии, на самом деле рассказывает нам о том, какая ужасная вещь эта чёртова война, каким бы благородным миром она ни закончилась.

Смотреть на «Сдачу Бреды» — всегда счастье, а смотреть на неё без толп — счастье вдвойне. Для меня ещё добавочный бонус — возможность не только смотреть, но и рассказать своим слушателям о том, как я воспринимаю эту картину. А потом пойти с ними по залам Веласкеса и говорить о его судьбе, о его портретах, о том, с какой лёгкостью он размывал грань между реальностью и некой высшей реальностью, когда на его картинах Вакх мог проводить время с простыми пьянчужками, Аполлон — запросто прийти в кузницу, а пряхи оказывались не представительницами трудового народа, а героинями античного мифа. Посмотреть в глаза шутов на холстах Веласкеса — тех, о ком философ Ортега-и-Гассет сказал, что здесь постепенно перестаёшь понимать, ты смотришь на них или они на тебя. Вот здесь моя любимая картина — шут дон Себастьян Морра, усталый и умный, такой Тирион Ланнистер XVII века, который столько лет уже нас разглядывает и, похоже, мы ему не очень нравимся.

Когда мы добрались до «Менин», музей уже открылся, и стали появляться первые посетители, но всё-таки это были ещё не обычные толпы, и мы смогли спокойно пообщаться с инфантой и её окружением, посмотреть в глаза Веласкесу, застывшему с кистью в руках, и посмотреть на таинственный свет, исходящий из двери в глубине картины. Впрочем, о загадках «Менин» надо будет написать отдельно — они того заслуживают.

Когда я уходила из Прадо, на входе уже стояла очередь, залы были полны. Но впереди было ещё следующее утро — посвящённое Гойе, с его сияющими красками, серебряным платьем графини Чинчон, переливающимся множеством оттенков. С резнёй 2 мая 1808 года, где по-человечески ведут себя только лошади. Лошади, которые, как мне кажется, пришли сюда из «Сдачи Бреды» и единственные, кто смотрят прямо на нас — поверх сверкающих кинжалов и льющейся крови — и спрашивают: «Вы что делаете?», лошади, одна из которых явно потом перекочует в «Гернику». Гойя с его жуткими «Чёрными картинами» последних лет, от которых может расхотеться жить, но нужно изо всех сил сосредоточиться на мысли о том, что они помогали великому художнику бороться с собственными демонами, а значит, всё не так уж безнадёжно.

Я могла бы ещё очень долго писать здесь и про Веласкеса, и про Гойю, но прежде всего мне хочется снова и снова возвращаться к тому ощущению счастья, когда ты оказываешься наедине (ну или почти наедине) с великими шедеврами, когда тебя никто не торопит, не дышит тебе в затылок, а ещё — когда можно пообщаться с людьми, которым эти шедевры интересны и близки так же, как и тебе.

Как же я благодарна всем, кто пришёл на мои экскурсии, за то, что я получила возможность подойти с ними к «Сдаче Бреды» и «Менинам», к «Обнажённой махе» и к «2 мая 1808 года». Ради них я даже зашла в зал «Чёрного Гойи», хотя про себя когда-то решила, что больше туда ходить не буду.

И сейчас, когда я пишу эти строки, я настолько переполнена воспоминаниями о красках и мазках кисти, о прекрасных графинях и герцогинях и умных карликах, о лошадях, которые могут быть более человечными, чем люди, о людях, показанных в свои лучшие и свои худшие моменты… А ещё — о тех, с кем было так хорошо ходить по музею. И я очень постараюсь как можно дольше сохранить в себе эти ощущения — потому что, оказывается, с ними легче жить.

В детстве меня иногда брала на экскурсии старая подруга моей семьи, работавшая экскурсоводом в Эрмитаже. Я сейчас плохо помню, что она рассказывала, но в памяти навсегла остались ее воодушевление, невероятный душевный подъем и, наверное, счастье, которым я всякий раз заражалась. Думаю, что именно благодаря ей я так полюбила художественные музеи и картинные галереи. Ваша статья очень перекливается с этими воспоминаниями, и я по-хорошему завидую Вашим туристам. Спасибо!

Как всегда очень интересно. Прадо- один из самых дюбимвх музеев.