Беларусь в Литве или Литва в Беларуси? Великое княжество Литовское

Какой была история Великого княжества Литовского?

Смотрите это видео на Youtube

Почему идут такие яростные споры о том, в каком городе в XIII веке короновался Миндовг, — и какое отношение Великое княжество Литовское имеет к современной Беларуси?

Около 1470 года на территории Великого княжества Литовского родился человек, которого звали Микола (или Николай) Гусовский. Он сопровождал в 1521 году епископа города Плоцка в его поездке к Папе Римскому Льву X с подарком — чучелом зубра. Правда, в Италии началась чума, и Папа Римский умер — но Гусовский успел напечатать написанную к этому случаю поэму «Песня про облик зубра, его дикость и охоту на него».

Нас интересуют сейчас некоторые отрывки из этого текста.

«Вот и теперь я готовлюсь на севере в дебри лесные,

Как в старину, углубиться, ведь это привычно.

Пусть там и зубр наш рыкает, и в стих прорывается эхо

Дикого рыка для пущей гармонии песни.

Пусть он наполнит строку, чтоб к нему приглядеться,

К этому чуду далеких литовских владений».

Затем Гусовский рассказывает немного о себе:

«Древний наш мир изучал я по книгам славянским —

Грамотам русским, написанным греческой буквой.

Вязь алфавита народом для собственной пользы

Взята у греков. Отеческих говоров звуки

К буквам чужим он подладил, оставшись собою».

Отмечу, что слово «русский» здесь не должно никого путать, потому что тогда любую славянскую речь называли русской.

«Край свой лесной я, писателям древним не равный,

Речь Посполиту шагами своими измерил,

Сызмальства все постигал от отца-зверолова:

Тихо, с оглядкой прочесывать дебри лесные».

Интересно, что Гусовский говорит «Речь Посполитая» — хотя у нас это название ассоциируется с союзом Польши и Литвы, который будет заключён только через несколько десятилетий.

«Реки лесные, Днепра полноводного стрежень

Переплывал я верхом, доверясь коню и преследуя зверя.

Я бы, конечно, охотно остался в сторонке,

Но отставать от друзей на охоте считалось позором.

Сколько невзгод испытать довелось на литовской охоте».

В этих отрывках всё переплетено — и литовская охота, и Речь Посполитая, и славянская азбука. Говоря о Средних веках, мы часто для простоты употребляем слова «украинцы», «беларусы», «русские» — но тогда таких терминов не существовало, люди определяли себя совершенно по-другому, чаще всего через свою религию или государя. Крестьяне или городские низы не сказали бы: «Я — беларус», «Я — литовец», «Я — поляк», но сказали бы: «я православный», «я католик». Или просто — мы жители Витебска, Минска, вот этой деревни. Мы тутэйшыя.

Для меня эта смесь — символ истории Беларуси XIII—XVI веков.

Сразу скажу, я очень не хотела бы, чтобы моя лекция кого-то обидела или чтобы кто-то счёл, что я отдаю преимущество одному народу перед другим. Боюсь, что кто-нибудь всё равно обидится. Я, к сожалению, поняла это после первой лекции, когда помимо тех, кто сказал мне множество добрых слов, пришли люди, которых задело, что я не говорила про Витебск или Новогрудок.

Я хочу лишний раз напомнить, что исторические споры — это споры учёных, не политические манипуляции и не пропаганда. Никакой «единой истины» в истории не бывает, но если есть разные мнения, это делает картину более широкой, сложной и интересной.

Страсти по Великому княжеству Литовскому

В большинстве западноевропейских стран в этот период происходил процесс усиления королевской власти, консолидации и унификации земель, стирания различий. А Великое княжество Литовское было, наоборот, настоящей мозаикой, состоявшей из самых разных образований, земель и народов. Если пользоваться современным языком, княжество представляло собой федерацию. Там говорили на разных языках, там процветали разные религии: язычество, православие, католицизм, иудаизм, мусульманство, караимизм.

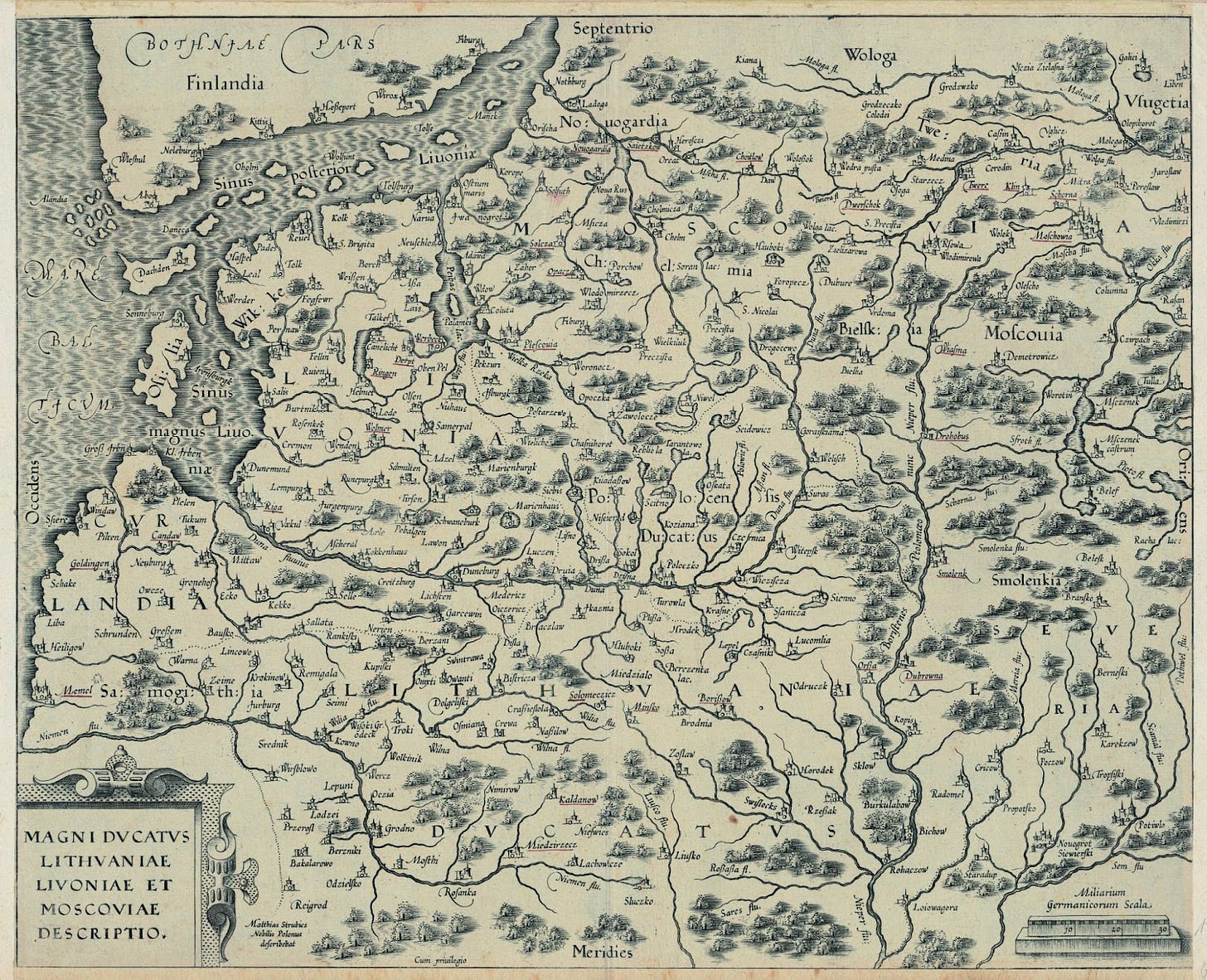

Почему всех так волнуют события, происходившие почти тысячу лет назад? С одной стороны, существуют проблемы чисто научные: осталось не так много источников, описывающих раннюю историю княжества, там много белых пятен. С другой — это даёт возможность строить самые разные концепции, и страсти начинают пылать не только среди историков. Дело в том, что территория Великого княжества Литовского — это территория нескольких сегодняшних государств. В разное время туда входили земли, которые сейчас принадлежат Беларуси, Литве, Эстонии, Латвии, России. Судя по всему, в XV веке в состав княжества входили и части нынешних Молдовы и Украины.

На наследие Великого княжества Литовского претендуют несколько современных стран, прежде всего Беларусь и Литва. Так мы переходим из научной плоскости в политическую, и для меня, как для историка, это обидно, потому что это очень интересная тема именно с научной точки зрения. Но что ни скажи — сразу летят политические обвинения.

Проблема Миндовга

Традиция гласит, что первым государем этой страны, еще не называвшейся тогда Великим княжеством Литовским, был Миндовг — один из вождей, провозгласивший себя королем в середине XIII века.

Литовский историк Рустисом Камунтавичюс говорил, что беларусы не знают, когда точно короновался Миндовг, зато точно знают, где — а литовцы не знают, где, но знают точно, когда. Дело в том, что в Литве шестое июля, день предполагаемой коронации Миндовга, считается государственным праздником. А белорусская историческая школа твёрдо исходит из представления, что Миндовг короновался в белорусском городе Новогрудке.

Связь между Литвой и Великим княжеством Литовским отражена в самом названии, Беларусь такой связи установить не может — но если посмотреть на карту, видно, что все земли нынешней Беларуси входили в состав княжества. Известно, что большая часть населения там говорила на разных вариантах славянского языка.

В Беларуси принята версия, что Миндовг не завоёвывал территории, на которых находится современная Беларусь, что это было мирное соединение разных земель, где жило и балтское, и славянское население, но беларусы составляли большинство. Литовские историки придерживаются версии, что завоевание было, что Миндовг силой присоединял славянские земли, а центр его владений был на территории нынешней Литвы.

Свежий взгляд

Мне кажется, попытки выделить здесь один компонент, белорусский ли, литовский ли, обречены на провал. Коллектив авторов книги «Новая имперская история Северной Евразии» пишет:

«Многочисленные попытки доказать исконно славянское или типично литовское происхождение имен князей <...> не привели ни к каким однозначным выводам, поскольку достаточно близкие индоевропейские корни взаимодействовавших на протяжении столетий языков не позволяют с уверенностью говорить о том, в каком направлении шло заимствование в каждом конкретном случае. <...> Типичная для Северной Евразии ситуация кооперации разных культурных сообществ, исповедующих разные племенные культы, когда человек, дома сидя, знал пять языков <...> делает бессмысленным вопрос о национальности Литвы как политического образования. Литва этой эпохи — это не народ, а земля, населенная сотрудничавшими разнокультурными группами. Отсутствие единой официальной религии и книжной культуры не мешало, а помогало Литве расширяться за счет соседних территорий».

Разнообразие, существовавшее в тот период, действительно определялось во многом тем, что в XIII–XIV веках Великое княжество Литовское ещё было языческим — и от этого более терпимым, и в этом заключалась его огромная сила. Не все многонациональные государства сегодня могут похвастаться такой терпимостью.

Как назвать славян

В биографии Франциска Скорины, замечательного просветителя, белорусского первопечатника — правда, уже XVI века — есть замечательное перечисление:

«Основными языками письменности Великого княжества были рутенский, церковнославянский, латинский, позже польский пришел на смену рутенскому, изредка литовский, дополнительно в качестве исключения немецкий, татарский и хазарский, он же караимский».

Во времена Скорины литовский язык был разговорным, а письменный рутенский — языком делопроизводства, и он был славянским.

Этот языковой конгломерат тоже не соответствует нашим сегодняшним представлениям о том, что язык — это жёсткий маркер, привязанный к идентичности: на каком языке ты говоришь, к такому народу ты принадлежишь.

Историк Михаил Кром в предисловии к своей книге «Меж Русью и Литвой» отмечает:

«Я не считал возможным писать применительно к XV — началу XVI века об украинцах и беларусах, поскольку этнические процессы в тот период еще отнюдь не завершились, а главное, этнические различия никак не проявились в политической сфере, не повлияли на выбор населения между Литвой и Москвой. Все православное население литовского государства называло себя русью».

Подчеркну ещё раз: это совершенно не значит, что они были русскими в нынешнем понимании.

В чём сила, князь

Время небывалого расцвета Великого княжества Литовского наступило при правителях Гедимине, Ольгерде и Витовте. Когда в 1341 году Гедимин умер, его наследником стал Ольгерд.

Став великим князем, Ольгерд женился на тверской княжне Иулиании и поэтому совершал походы против Москвы в союзе с Тверью. После его смерти в 1377 году мощное государство оказалось под угрозой развала: началась борьба между Ягайло (одним из сыновей Ольгерда), Кейстутом (братом Ольгерда) и сыном Кейстута Витовтом. Ягайло победил в этой борьбе, казнил Кейстута и его жену Бируту, а Витовту удалось бежать.

Позже Ягайло женился на польской королеве Ядвиге, был крещён в католичество под именем Владислава и стал польским королём. А великим княжеством Литовским начал управлять его двоюродный брат Витовт, с которым они смогли примириться.

Успехи Витовта

Витовт хотел получить союзников в Орде и поставил на Тохтамыша, который пытался захватить там власть — однако в 1399 году в битве на Ворскле войско Великого княжества Литовского было разбито, и Витовт ордынский проект закрыл.

Но в других местах его влияние оставалось огромным; он добился невероятного успеха, разгромив в 1410 году крестоносцев в битве при Грюнвальде. Дочь Витовта Софья была выдана за сына Дмитрия Донского, Василия I. Их сын Василий II вступил на престол десятилетним мальчиком, и Витовт влиял на московские дела до самой своей смерти. Он совершал походы — на Псков, на Новгород, получал выкуп, заключал договоры. Великое княжество Литовское было государством с огромным славянским, православным населением, совершенно не чужеродным, поэтому эти союзы не были чем-то странным.

Все флаги в гости

Авторы «Новой имперской истории Северной Евразии» приводят пример удивительного характера Великого княжества Литовского:

«Вершиной признания значимости Витовта и ВКЛ стал беспрецедентный для средневековой Европы съезд государей в Луцке на Волыни <...> в январе 1429 года. В город с населением в несколько тысяч человек съехалось до 15 000 гостей, включая слуг и вооруженный эскорт. Королевство Польское представлял сам король Владислав II Ягайло, высшее духовенство королевства и главы аристократических родов. Из Великого княжества Московского прибыли великий князь Василий II, митрополит Фотий. Присутствовали великие князья из Твери, Рязани».

«От Тевтонского ордена был командор, от Ливонского — сам ландмейстер Зигфрид Ландер фон Шпонхейм со старшими рыцарями. Золотую Орду представляли три улусных хана, контролировавших земли от Крыма до Средней Волги. Из Византийской империи прибыли послы императора Иоанна VIII Палеолога, Папа Римский Мартин V прислал легата. Самыми важными гостями были римский король, то есть ещё не коронованный император, король чешский и венгерский Сигизмунд I Люксембург с женой Барбарой.

Кроме того, на съезд прибыл король датский и шведский Эрик VII Померанский. Гостей встречал и принимал Витовт в окружении представителей княжеских родов, католических, православных и армянских епископов, а также лидеров иудейской и караимской общин».

Речь Посполитая

Расцвет Великого княжества Литовского, впрочем, на этом прекратился. После смерти Витовта шла борьба за престол, затем укрепился Казимир, младший брат польского короля. Одновременно христианство продолжало вытеснять другие религии и культуры.

К концу XV века Московское княжество подчинило себе множество земель, в том числе территории северо-восточной Руси. Князь Иван III был амбициозен и претендовал на славянские земли, находившиеся под управлением литовских князей — так началось вековое противостояние, подталкивающие Великое княжество Литовское к укреплению союза с Польшей. В середине XVI века страны оформили отношения: заключили Люблинскую унию, в результате которой возникла Речь Посполитая.

Четыре дискурса

Российский историк Александр Филюшкин довольно язвительно выделяет четыре основных дискурса в обсуждении этой темы. Первый — «дискурс агрессивности Великого княжества Литовского, Россия как жертва литовской оккупации». Этот взгляд был распространён в XIX–XX веках, особенно после того, как Сталин оккупировал балтийские государства, и в какой-то мере, к сожалению, сохраняется до сегодняшнего дня. Якобы Великое княжество Литовское с самого начала угнетало своё славянское население, особенно когда соединилось с Польшей. Крестьянские восстания в XVI–XVII веках, когда крестьяне восставали против своих помещиков, объясняли как попытки противостоять национальному угнетению.

Второй — «дискурс исторической обреченности Великого княжества Литовского. Трактовка ВКЛ как исторического недоразумения, слабо развитого государства, пытавшегося похитить у России ее гегемонию в Восточной Европе». Терпимость и федеративность Великого княжества Литовского казалась имперским историкам XIX века и их советским преемникам чем-то очень странным. Тогда бытовало представление, что якобы «настоящие» права на существование имеют только народы, у которых есть отдельные государства. Историки, которые были не в состоянии осознать, как работало по-настоящему многонациональное государство, писали, что оно якобы было «нежизнеспособно». Но, вообще-то, оно с XIII по XVI век существовало, владело огромными землями и вполне прилично ими управляло.

Третий — «дискурс необходимости завоевания Великого княжества Литовского. Наши земли. ВКЛ — это случайно отколовшаяся часть всея Руси». Здесь понятны амбиции — славянские земли должны объединяться вокруг московского царя, «Москва — третий Рим» и всё такое. Разумеется, предполагалось, что народ, населявший, скажем, белорусские земли в Великом княжестве Литовском, всегда сам мечтал воссоединиться с Россией, и только всякие угнетатели этому мешали.

Четвёртый дискурс возник после перестройки — это «дискурс Другой Руси», который показывает Московское княжество как деспотичное, тираническое образование. Он не историчен — впрочем, как первые три, — и все они явно обслуживают разные политические цели и, в общем, фактами особенно не подтверждаются.

Москва? Нет, спасибо

Князь Московский Иван III долго воевал с Великим княжеством Литовским, чьи многочисленные славянские обитатели могли бы помчаться в объятия Москвы — только никто особенно не мчался.

Богатые удельные князья переходили на сторону Ивана III, но не потому, что мечтали воссоединиться с единоплеменниками, а потому, что литовские князья начали лишать своих вассалов независимости и у них была иллюзия, будто при Иване будет проще. Князья поменьше, на которых центральная власть не так сильно давила, сохраняли верность Великому княжеству Литовскому, и города на самоуправлении не спешили переходить под власть Москвы, даже если их население было преимущественно славянским. Таких случаев было множество во время Смоленской войны начала XVI века: приходит московское войско, осаждает город, находящийся на территории современной Беларуси, только горожане совершенно не хотят переходить на сторону этих, так сказать, освободителей — и обороняются до последнего.

Парадоксы самосознания

В 1996 году двое учёных, российский социолог Дмитрий Фурман и белорусский историк и политолог Олег Буховец, написали статью «Парадоксы белорусского самосознания». Статья эта не только про Беларусь, но и в принципе про то, как люди осознают и определяют себя. Вот что они пишут:

«Наши три восточнославянские нации, русские, украинцы и беларусы, не являются чем-то изначально предопределенным. Мы уж не говорим о том, что, вполне возможно, иной ход политических событий Средневековья привел бы, наверное, к совершенно иной современной национальной карте Восточной Европы. Например, продержись еще какое-то время новгородская независимость, быть может, существовала бы какая-нибудь новгородская нация с культурой, очень отличной от московской. Но и в прошлом веке только у русских, народа, создавшего империю, было достаточно развитое чувство “мы русские”».

Речь идёт не о том, что у русских было какое-то преимущество, а о том, что государственность способствовала этому осознанию — Прим. Т. Э.

«И даже у них были глубочайшие субэтнические различия, этнические периферийные группы, которые теоретически могли стать основой для становления конструирования особых наций. Тенденции к чему были, например, у сибиряков и донских казаков. У последних и сейчас нет полной ясности — то ли они не просто русские, но самые лучшие русские, защитники и строители русского государства, то ли вообще не русские, а особый народ, требующий реабилитации и компенсации. У украинцев же и беларусов, вернее, протоукраинцев и протобеларусов, потенциальных украинцев и беларусов, самосознание было крайне неопределенным. Оно представляло собой самосознание тутэйшых, которые находились на исторической развилке. В процессе развития и демократизации такое самосознание должно было уступить место национальному, как местный разговорный язык — литературному. Но какие это будут самосознание и язык — еще не было решено. Создание украинцев и беларусов — результат борьбы и труда интеллигентов и политиков. <...> И это не борьба за то, чтобы некая объективно существующая общность осознала себя и возродилась, любимые термины всех националистов, а именно борьба за создание нации из некоего этнического марева, из национально неопределенного материала. Борьба, исход которой не был предопределен, и разные исходы которой были бы одинаково правильными и естественными».

Всё это написано совершенно не для того, чтобы обидеть украинцев или беларусов, сказать, что у них не было истории, равной российской, или сказать, что их государства какие-то не такие. Наоборот. Я прекрасно знаю, что есть совсем другие взгляды на то, как развивалась украинская, белорусская, русская нация. Но подход Фурмана и Буховца мне очень близок.

Если не увязать в проблемах XIX–XX века, можно заключить, что Великое княжество Литовское было очень интересной, необычной как для того времени, так и для времени сегодняшнего общностью разных народов, языков и религий, которая успешно существовала в течение нескольких веков. Затем ситуация изменилась, и из этой общности выросли разные народы, в том числе и белорусский, говоривший на своём языке, отличавшемся от сегодняшнего, но предшествовавшем ему, и породивший своих замечательных деятелей культуры, политиков, государственных деятелей. Об этом поговорим в следующий раз.

Что вы думаете о Великом княжестве Литовском? Каким оно вам представляется — литовским, белорусским, смешанным? Надеюсь на то, что все дискуссии будут уважительными и никто никого не будет оскорблять. Жду ваших комментариев. Счастливо.

Мой лекционный тур

• Денвер — 5 марта, билеты ↗

• Пало-Альто — 7 марта, билеты ↗

• Лос-Анджелес — 9 марта, билеты ↗

• Сиэтл — 11 марта, билеты ↗

• Рим — 26 марта, билеты ↗

• Дублин — 28 марта, билеты ↗

• Вашингтон — 15 мая, билеты ↗

• Чикаго — 18 мая, билеты ↗

• Бостон — 21 мая, билеты ↗

Спасибо всем, кто нас поддерживает на платформе «Бусти», нашим патронам на Patreon, нашим спонсорам на Ютубе, всем, кто не даёт им нас заткнуть. Если кто-то ещё не подписался на наш канал или на регулярные пожертвования и подпишется сегодня или расскажет о нас друзьям — вы очень сильно нам поможете.

Подписывайтесь на мои соцсети:

Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube

🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗