Беларусь. Дорога к первой независимости

Продолжение цикла об истории Беларуси

Смотрите это видео на Youtube

Между Великим княжеством Литовским и Белорусской народной республикой: как Беларусь сумела сформировать свою идентичность?

В начале XXI века беларусы показали нам удивительный пример самоорганизации и защиты своих прав. Как за 100 лет они совершили такой рывок? Сегодня мы посмотрим на предшествовавшие этому века.

Беларусы, игравшие огромную роль в жизни Великого княжества Литовского, к XIX веку уже никем не воспринимались как сила, заслуживающая своего государства. Трагедия Беларуси в том, что она была зажата между Россией и Польшей — и при этом совершенно не интересовала великие державы, формировавшие Европу после Первой мировой войны, как равный игрок. Географию никуда не денешь —она всё время воздействовала на историю Беларуси.

Кризис идентичности

В 1922 году знаменитый белорусский писатель Янка Купала написал пьесу «Тутэйшыя» («Здешние»), действие которой происходит в годы Гражданской войны, когда на белорусских землях беспрерывно менялась власть.

В центре пьесы — мелкий чиновник по имени Микита Зносок. Он всё время суетится, пытается как-то устроиться, думает, как ему подольститься к новым хозяевам, учит то польский язык, то немецкий, переиначивает своё имя, чтобы удобнее звучало, совершает множество глупых и подлых поступков. Всё это приводит его к гибели. Ясно, что Янка Купала хотел осудить политику приспособленчества, отказа от белорусскости. Пьеса эта в советское время была практически запрещена.

Сегодня бы сказали, что несчастный Микита Зносак переживает кризис идентичности. Разные власти, идеологи и группы объясняют ему, как устроена жизнь, его бросает то туда, то сюда, и в конце концов жернова истории его перемалывают. К сожалению, такова судьба многих людей, мучительно пытавшихся осознать свою идентичность — и совсем не обязательно карикатурных дурачков.

В начале XX века очень мало кому (кроме горстки интеллигентов) вообще приходило в голову думать о белорусском народе, идентичности и языке. Австрийский историк и политолог Андреас Каппелер в книге «Россия — многонациональная империя» пишет о шести народах, у которых не было в древности своего государства и которые строили свою идентичность начиная с XIX века — украинцах, беларусах, литовцах, латышах, эстонцах и финнах: «В начале XIX века могло бы показаться совершенно фантастическим пророчество, что спустя столетия эти народы будут располагать собственными элитами, своим литературным языком, высокой культурой и выдвинут претензии на политическую самостоятельность».

Напомню, что применительно к древности и Средним векам невозможно говорить о сложившихся народах, какими мы знаем их сегодня. Упоминая беларусов, русских, украинцев, французов или англичан, например, в контексте XI века, мы делаем это для упрощения — на самом деле люди тогда воспринимали себя иначе.

Религиозные войны

В прошлой лекции мы говорили о Беларуси в составе Великого княжества Литовского. В XVI веке Иван Грозный заявил претензии на Балтийский регион, и Великое княжество Литовское оказалось зажато между Московским царством и Королевством Польским. Не желая подчиняться Грозному, в 1569 году Великое княжество Литовское заключило с Польшей Люблинскую унию, но не учло важнейший фактор: религию.

Начало XVI века — это время Реформации и проповедей Мартина Лютера. В Восточной Европе тоже было много протестантов, но в Польше набрал обороты процесс контрреформации: оборона католической церкви перешла в атаку. Церковь начала усиленную пропаганду, используя миссионерство, образование, искусство — в общем, всё, что попадалось под руку.

В первую очередь этот процесс был связан с королём Сигизмундом III из династии Ваза. О нём часто говорят как о правителе, при котором Польша достигла наивысшего развития — но и обвиняют в том, что он породил или обострил многочисленные кризисы, раздиравшие страну в следующие века. И то и другое верно.

В тот момент правители разных стран были тесно связаны друг с другом, и представление о национальных государствах ещё не сложилось. Нормально было править то в одной стране, то в другой. Сигизмунд Ваза какое-то время был королём польским и шведским, но протестантской Швеции не нравился король-католик, и с этого престола его выгнали, заменив на дядю-протестанта.

Сигизмунду было важно, чтобы в Речи Посполитой торжествовало католичество. При нём была заключена Брестская уния, возникла униатская или грекокатолическая церковь — служба там происходит по восточному обряду, а подчиняется церковь Папе Римскому. Однако начало XVII века — время религиозных столкновений в самых разных частях Европы: вспомним хотя бы гугенотов и католиков или пуритан и англикан. На землях, входивших в Великое княжество Литовское, тоже сложился страшный узел многочисленных противоречий — между теми, кто говорил на украинском или белорусском языке, и теми, кто говорил на польском; между православными, униатами и католиками; между казаками и польской властью; между казаками и жителями украинских и белорусских городов; между казаками и евреями.

Язык народа

Местная элита — дворяне, или шляхтичи, живущие на белорусских и украинских землях— под давлением Польши постепенно начала говорить на польском языке, часть из них перешла в католичество. Белорусский язык стал языком простонародья.

Польское королевство подминало под себя разнообразие, которым славилось Великое княжество Литовское. Одновременно в соседнем Московском царстве активно обращали в православие обитателей Поволжья. В XVII веке для православного духовенства на белорусских и украинских территориях выбор в пользу Москвы был способом защиты от наступающего католичества. Православные объединялись с православными, но люди вовсе не стремились стать «единым русским народом», как пытается представить эти процессы современная российская власть.

Полонизация элит привела к тому, что на территории Великого княжества Литовского польский язык в XVII веке стал языком официальных документов, сменив старобелорусский.

Как образуется нация

В XVIII веке произошли три раздела Польши: Пруссия, Австрия и Россия поделили между собой земли Речи Посполитой, и вся территория современной Беларуси оказалась в составе Российской империи.

Это заметно ослабило белорусское национальное движение, однако в XIX веке там происходили те же процессы, что и во многих местах Восточной и Центральной Европы, где разные народы, не имевшие до этого своего государства или имевшие его очень давно, начали осознавать свою отдельность. Люди повсюду начали определять себя не по религиозному признаку и не по тому, кто их государь, а по признаку национальному.

Чешский историк Мирослав Грох сформулировал три фазы развития национального движения. Фаза А — время, когда часть образованной элиты осознаёт свои корни, появляется интерес к фольклору и народному языку. Фаза Б — когда они начинают просвещать других. Фаза В — когда это переходит в широкое народное движение.

Эти процессы происходят с разной скоростью, зависящей от конкретных условий — в частности, от того, было ли когда-то в прошлом у народа государство и можно ли на него опираться, строя свою идентичность. Важно, какие элиты поддерживают новые идеи — например, в Италии это были военные, а могут быть адвокаты, журналисты, буржуазия. Белорусская элита была нацелена на Польшу, поэтому для Беларуси переход от фазы А к фазе Б был довольно медленным.

Фаза А, интерес образованных людей к фольклору и народному языку, была распространена в начале XIX века во всей Европе. Это и братья Гримм, собиравшие немецкие сказки, и Гоголь, использовавший малороссийский фольклор в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».В Беларуси тоже были такие люди: например, журналист и литератор Ян Барщевский, издававший в Петербурге альманах «Незабудка», посвящённый белорусской культуре — что характерно, на польском языке.

Короткое время реформ

На судьбу белорусского народа и белорусского самоопределения огромное воздействие оказали два восстания — 1830 и 1863 годов. На меня обиделись многие беларусы, когда я назвала эти восстания польскими. Безусловно, они разворачивались частично на белорусских землях, и в них принимало участие множество беларусов — но для российского правительства XIX века, для Николая I и Александра II, это были прежде всего польские восстания. После каждого из них происходили репрессии в отношении поляков — резкое ограничение польской автономии, культуры и языка.

Власти как раз хотели вывести малые народы на этих территориях из-под зловредного влияния Польши, для чего пытались использовать православие и русский язык. Сегодня мы это, конечно, воспринимаем как национальное угнетение — но тогда с точки зрения властей это выглядело, наоборот, как «спасение» малых народов от «отсталости». Кроме того, тогда ещё не было и речи о литературном белорусском языке, на чём сходились и имперцы, и белорусская интеллигенция — правда, вторые как раз хотели этот язык создать.

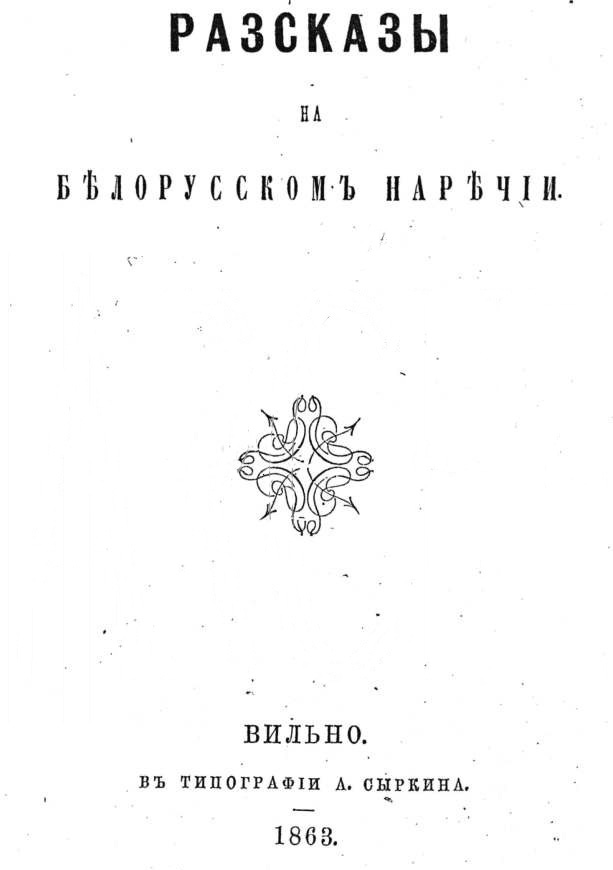

Попытки перехода к фазе Б, распространению национальных идей, начинаются на рубеже 1850–1860-х годов. Это время реформ. В 1861 году отменили крепостное право, началась более либеральная политика, казалось, что открылись возможности для культурной пропаганды. В начале 1860-х годов в Виленском уезде были изданы рассказы на белорусском наречии (слово «язык» ещё не использовалось). Позже там ввели возможность на нём преподавать.

Происходили первые попытки сближения национальных и политических идей. Кастусь Калиновский, человек, который сыграл большую роль в восстании 1863 года и в результате был казнён, пытался заниматься пропагандой на народном языке. В частности, он издавал газету «Мужицкая правда», развозил выпуски по деревням и разбрасывал на дорогах в надежде, что кто-то подберёт и прочитает.

Закрученные гайки

Российская империя, боровшаяся с угрозой отделения западных территорий, и прежде всего Польши, жёстко подавила восстания и ввела ограничения на национальные движения, в первую очередь польское, но и белорусское, и украинское, включая запреты на публикации на национальных языках. По иронии истории, отмена крепостного права на белорусских территориях, наоборот, оказалась для крестьян более либеральной и щадящей, чем в других частях империи— именно потому, что крестьяне властью воспринимались как носители «русского» начала в противовес полонизированным помещикам. Однако довольно долго, десятилетиями, сохранялось противостояние тяготевшего к Польше дворянства, озабоченной национальным вопросом интеллигенции, горожан-евреев и белорусскоязычных крестьян — что стало, к сожалению, питательной почвой для антисемитизма и ужасающих погромов в более позднее время.

Новые идеи прорастали очень медленно и непросто, тем более что после убийства Александра II гайки были закручены ещё сильнее. Его преемник Александр III жёстко боролся с любыми проявлениями инакомыслия и осознанно формировал русскую православную империю. На его фоне предыдущие императоры выглядели довольно толерантными.

Воздух свободы

Какие-то попытки поддержать национальное движение делались, но до 1905 года заметного развития национальных и революционных идей не происходило. А в 1905 году после указа Николая II о веротерпимости православные люди получили право переходить в другие христианские конфессии.

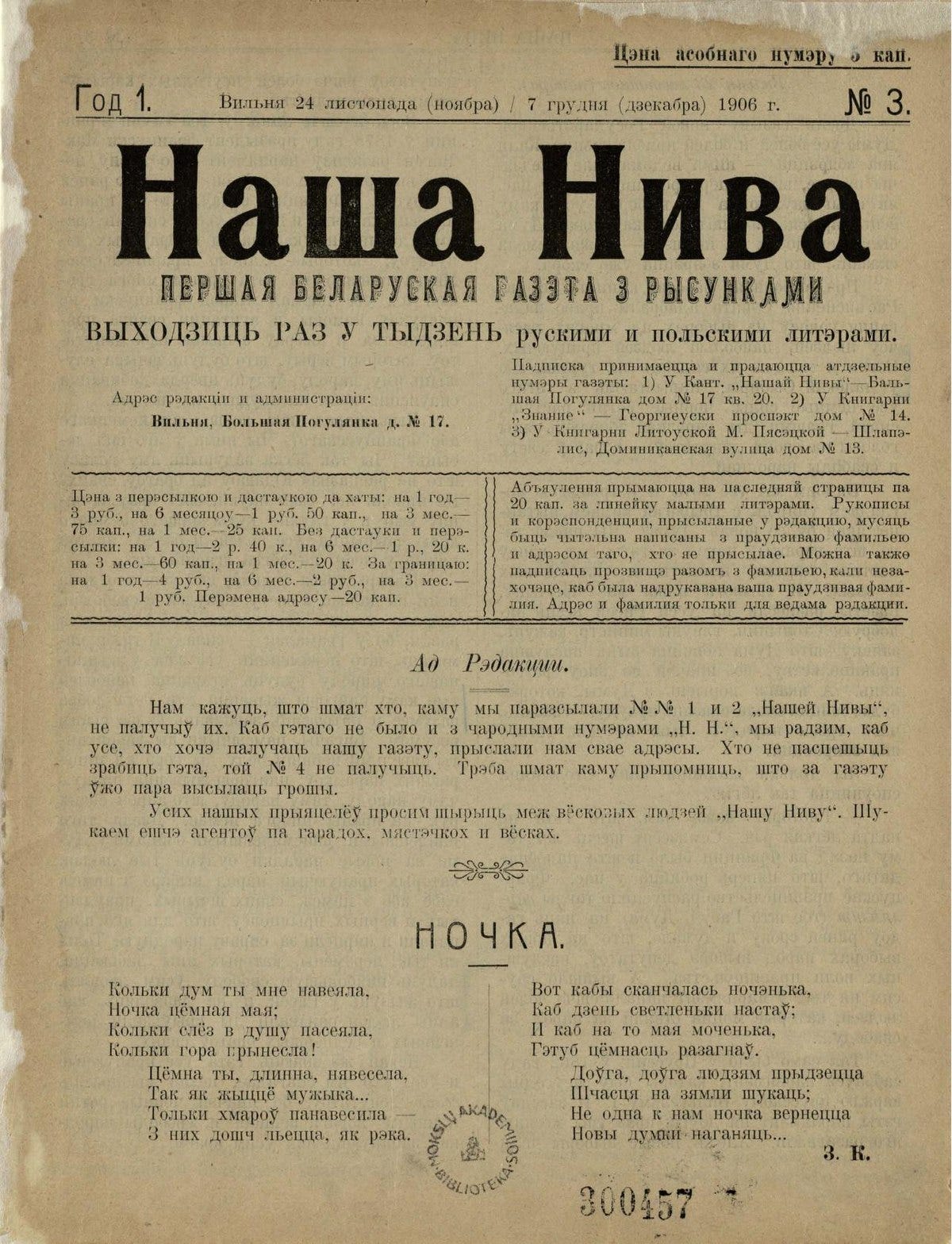

Около 200 000 белорусских крестьян, которые считали себя принадлежащими к грекокатолической церкви и которых насильственно обратили в православие, смогли вернуться к своей вере. В том же 1905 году комиссия Академии наук признала существование украинского языка — но не белорусского. Тем не менее в 1906 году начали печататься белорусские буквари, книги для чтения, открытки с портретами писателей и белорусскими пейзажами, стали выпускаться газеты — происходила попытка вывести интерес к белорусской культуре и языку за пределы узкого круга интеллигентов-энтузиастов. Начал формироваться белорусский культурный слой.

Как всюду в Российской империи того периода, стали возникать подпольные партии, в частности, была создана Белорусская революционная громада, которую позже переименовали в Белорусскую социалистическую громаду. Её влияние было невелико, но это важный этап: происходило формирование национальных идей. Как раз в эти годы Янка Купала написал стихотворение, невероятно значимое для всей белорусской культуры. Первым на русский язык его перевёл Максим Горький.

А кто там идёт по болотам и лесам

Огромной такою толпой?

Белоруссы.

А что они несут на худых плечах,

Что подняли они на худых руках?

Свою кривду.

А кому они несут эту кривду всю,

А кому они несут напоказ свою?

На свет божий.

А кто ж это их, не один миллион, —

Кривду несть научил, разбудил их сон?

Нужда, горе.

А чего ж теперь захотелось им,

Угнетённым века, им, слепым и глухим?

Людьми зваться.

Вот эта потребность зваться людьми тесно связана с желанием осознать себя как народ. Однако переход к мощному народному движению был ещё впереди.

Революция и Первая мировая

Когда началась Первая мировая война, все воюющие державы начали попытки привлечь на свою сторону малые народы. После прорыва 1915 года большая часть белорусских земель оказалась под контролем немцев, и на оккупированных Германией землях разрешили издание белорусских газет и создание белорусских школ. В 1917 году произошла большевистская революция, повсюду началось бурное общественное, политическое, социальное и национальное движение, начались разговоры о свободе, правах и федерации. В сентябре 1917 года в Киеве прошёл Съезд порабощённых народов России — туда приехали представители разных национальных организаций, в том числе беларусы. Когда большевики окончательно укрепились во власти, они много говорили о национальном вопросе, о правах всех народов и о свободах — однако в реальности никакой свободы народам не дали.

На белорусских землях поначалу тоже происходило бурное национальное движение. Была создана Белорусская рада, прошёл первый Всебелорусский съезд, куда прислали своих представителей разные землячества, города и партии. Однако съезд разогнали большевики — так же, как буквально через месяц разогнали в Петрограде Учредительное собрание.

Дальше Беларусь снова оказалась в центре многочисленных трагических событий, будучи зажатой между разными силами, большая часть из которых не признавала белорусский народ как отдельную единицу. Когда в Брест-Литовске начались переговоры о мире с Германией, обсуждался вопрос раздела территорий — Германия претендовала в том числе и на белорусские земли. Троцкий заявил: позиция большевиков — ни мира, ни войны, армию распустить.

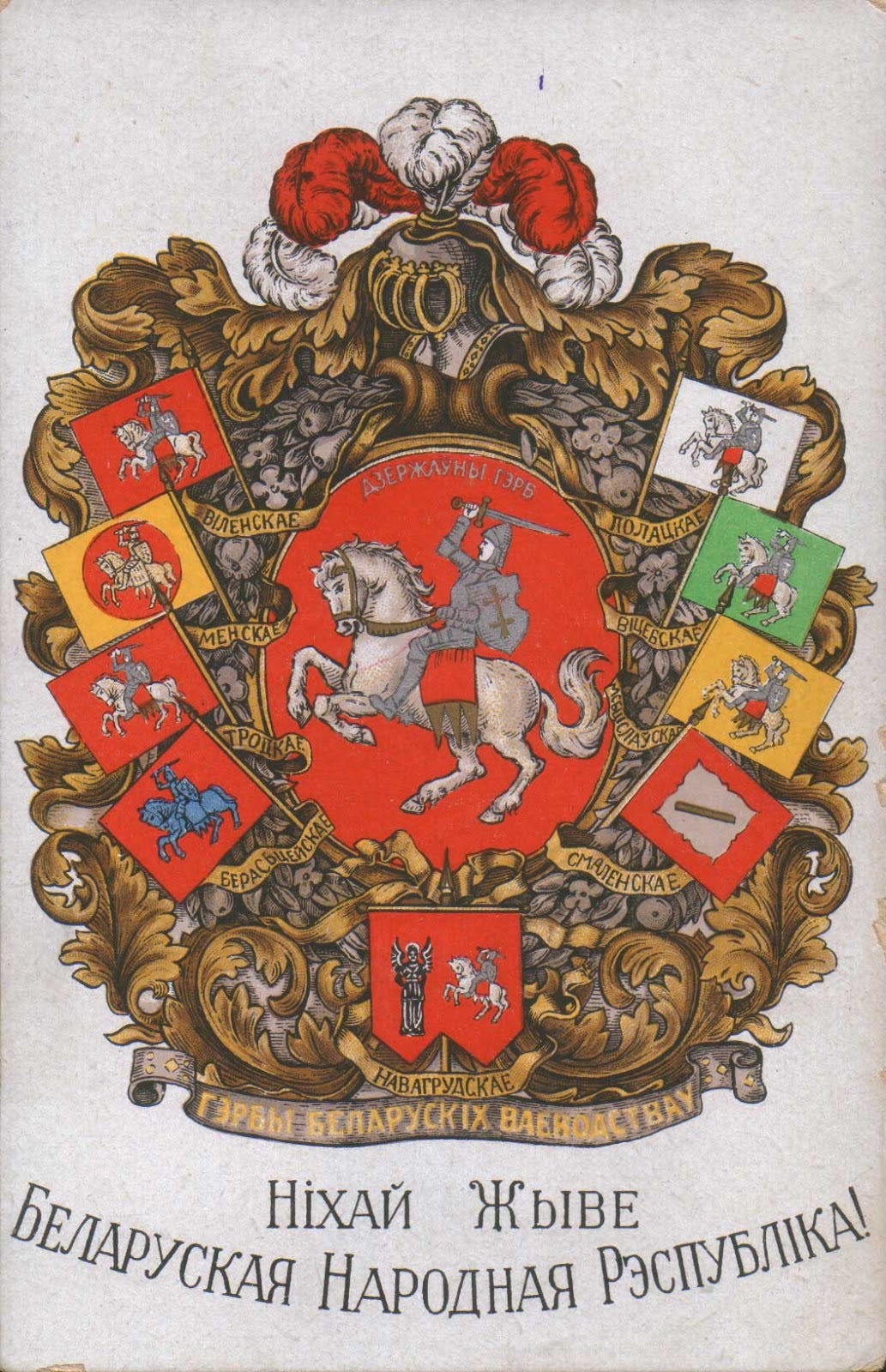

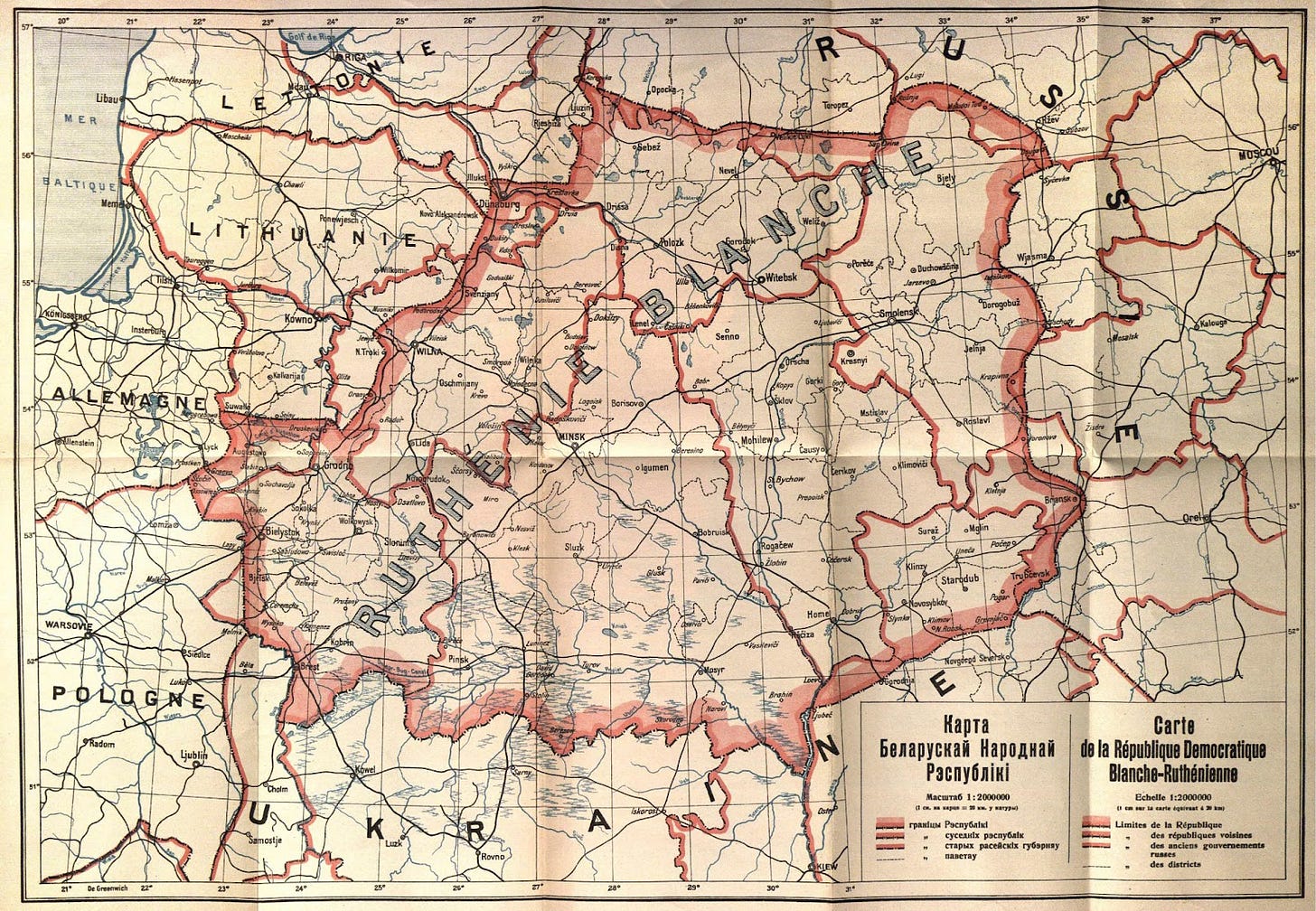

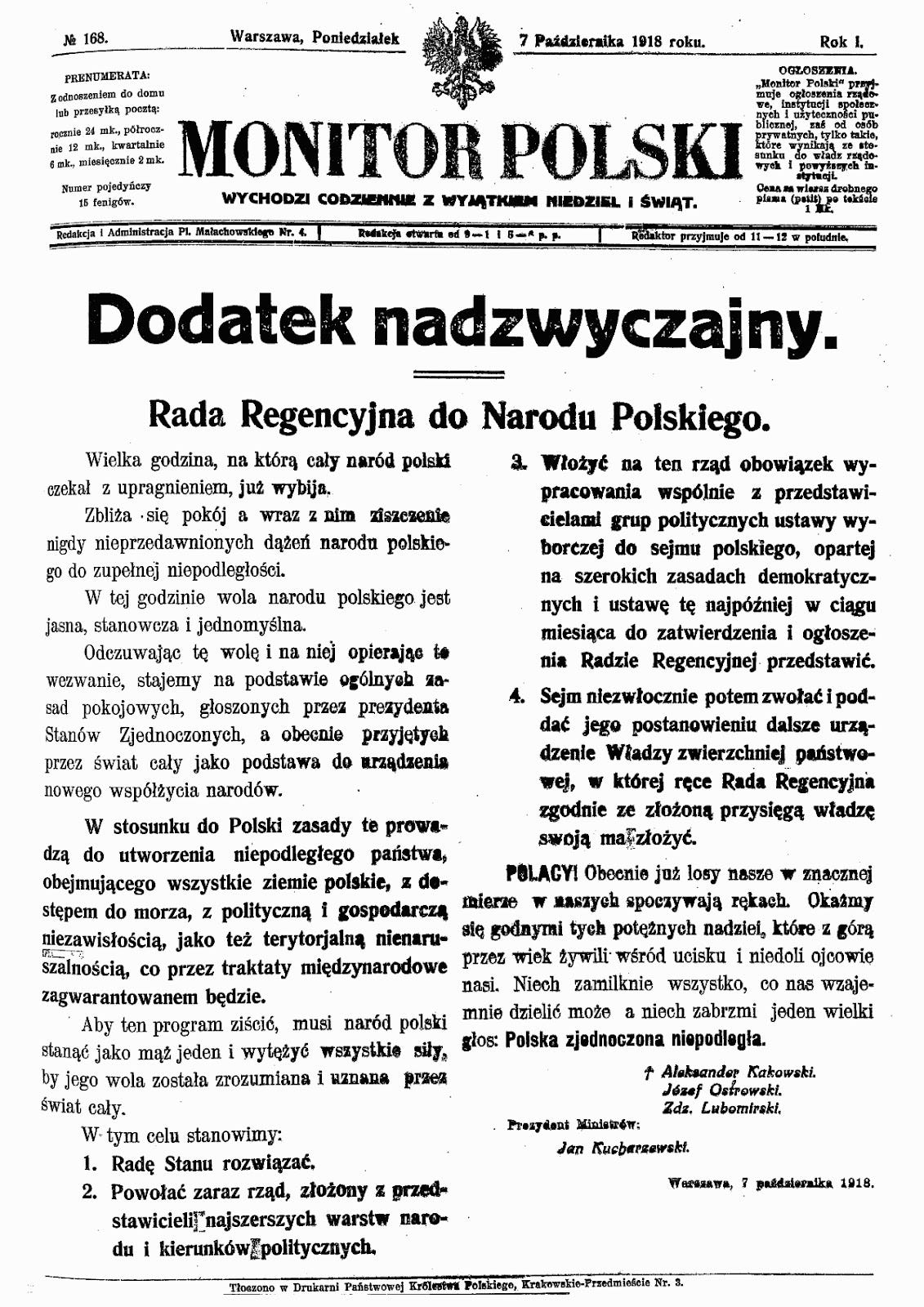

Однако надежды на то, что немецкая армия тоже не захочет воевать, не оправдались. Большевики отступили из Минска, который заняли белорусские и польские отряды.21 февраля исполком совета Всебелорусского съезда провозгласил создание Белорусской народной республики, положившей начало совсем короткой и хрупкой первой белорусской независимости. Республика претендовала на большие территории — Витебск, Гродно, Минск, Смоленск, то есть те места, где большинство населения говорило на белорусском языке. Другое дело, что реальной власти и настоящих органов управления у них не было, и эти территории быстро заняли немецкие войска.

Историки до сих пор спорят, можно ли считать, что эта белорусская республика, выпускавшая официальные документы и открывшая консульства в разных частях Европы, существовала на самом деле. Это безумно интересный исторический вопрос, хотя, к сожалению, спор имеет сильную политическую окраску.

После проигрыша Германии в Первой мировой большевики денонсировали Брестский мир и предприняли попытку занять территории в нынешних Украине, Беларуси, Литве и Финляндии. Беларусь пыталась объединиться с литовскими органами власти, однако белорусско-литовское государство не сложилось, и большевики заняли Минск. В начале 1919 года в Смоленске была провозглашена якобы независимая от России Белорусская социалистическая республика, которая позже вошла в состав Советской России.

Спесь «великих» наций

Тем временем вПариже представители воевавших в Первой мировой войне государств готовили мирный договор. К сожалению, сказалось снисходительное отношение «великих» старых наций к молодым самоопределяющимся народам, у которых раньше не было государств — это и украинцы, и курды, и беларусы. Представители белорусской республики присутствовали на Парижской конференции, но их никто не принимал всерьёз.

Здесь мы подходим к проблеме, которая так по-настоящему и не решена. В течение всего XIX века развивалась и укреплялась идея национальных государств — французов, немцев, итальянцев. Однако все ужасы XX века показали, что это иллюзия. Не бывает государств одного народа, это невозможно.

После Первой мировой войны, когда была создана независимая Польша, дипломаты определяли, какие территории отойдут новому государству, а какие останутся у Германии. Тогда много говорили о защите меньшинств и об их правах, но народам, не получившим своих государств, пришлось несладко.

В 1919 году Польша заняла часть территорий современной Беларуси — Пинск, Гродно, а позже и Минск. Представители Белорусского национального движения оказались в совершенно трагической ситуации. Рада раскололась. Одна её часть, которая называла себя Верховной Радой во главе с Антоном Луцкевичем, хотела создать автономную Беларусь в составе Польши. Другая часть, назвавшаяся Народной Радой во главе с Вацлавом Ластовским, ориентировалась на Литву. Однако в реальности оба этих плана ничего не дали Беларуси, а Ластовский и Луцкевич были в конце концов уничтожены сталинским режимом, как и многие другие деятели Белорусского национального движения.

Началась советско-польская война — борьба за власть на спорных территориях. В хаосе войны до беларусов никому не было дела, кровь лилась рекой. Против большевиков объединялись самые неожиданные люди, в том числе кровавые террористы. Одним из самых известных был Станислав Булак-Балахович, который жестоко казнил всех, кого подозревал в связях с коммунистами.

Войну большевики проиграли. По мирному договору 1921 года одна часть украинских и белорусских земель вошла в состав Польши, другая же ненадолго стала независимой, а затем оказалась в составе Советской России.

Интересно, что Российская империя не признавала существования белорусского народа, а большевики, наоборот, способствовали развитию белорусского национального сознания — пусть и по своим пропагандистским соображениям. Беларусь пережила трагедии, выпавшие на долю всех народов в составе СССР, живших под гнётом большевистской власти — и одновременно вступила в новый этап развития своей идентичности и культуры, о котором речь пойдёт в следующей лекции.

Как вы считаете, могла ли история Беларуси и белорусской идентичности развиваться как-то иначе в конце XIX — начале XX века? Какие варианты были возможны? Надеюсь, что все предположения будут высказываться в корректной форме. Жду ваших комментариев. Счастливо.

Мой лекционный тур

• Вашингтон — 15 мая, билеты ↗

• Чикаго — 18 мая, билеты ↗

• Бостон — 21 мая, билеты ↗

Спасибо всем, кто нас поддерживает на платформе «Бусти», нашим патронам на Patreon, нашим спонсорам на Ютубе, всем, кто не даёт им нас заткнуть. Если кто-то ещё не подписался на наш канал или на регулярные пожертвования и подпишется сегодня или расскажет о нас друзьям — вы очень сильно нам поможете.

Подписывайтесь на мои соцсети:

Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube

🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗