Цветок солнца: подсолнух в культуре и жизни

Как подсолнух стал одновременно символом света и красоты и началом промышленного переворота?

Уильям Моррис и его идеальное Средневековье

Уильям Моррис был человеком, оказавшим огромное влияние на художественную жизнь Англии — и не только Англии — конца XIX века. Художник и поэт, критик и отец современного дизайна, — в его мастерских выпускались изысканные гобелены и обои, покрытые невероятными для того времени изображениями, он возрождал искусство витража и произвёл переворот в деле книжной иллюстрации. Одной из важнейших идей Морриса было возрождение средневековой культуры и средневекового отношения к труду. Это казалось ему противоядием, которое сможет спасти человечество от разлагающей жизни в большом капиталистическом городе.

В прекрасном, идеализированном средневековье Морриса люди работали с вдохновением, любой труд был творческим, и духовность преобладала над привязанностью к материальным благам. И, конечно, он прекрасно знал историю и культуру Средних веков. Но…

В 1856 году Моррис, только начинавший свою литературную деятельность, написал книгу «Повесть о неведомой церкви», действие которой происходило в средние века и, конечно же, было насыщено многочисленной символикой. Герой книги, «зодчий и каменотёс», смотрит на старинную церковь, разрушенную пожаром, на уцелевшие рядом с ней постройки и на растущие вокруг цветы. Он видит розы — символ Богоматери, страстоцвет — цветок, который всегда связывался с крестными муками, и… подсолнухи. Прекрасные подсолнухи, которые сами похожи на сияющее солнце и, к тому же, как считается, всегда тянутся за светилом.

Какая замечательная, романтическая картина — руины церкви, а рядом — прекрасные цветы, глубокие символы…

Родина подсолнуха

Вот только в Средние века никаких подсолнухов в Европе не было. О них никто не слышал до начала XVI века. Жители американского континента одомашнили подсолнечник примерно пять или даже пять с половиной тысяч лет назад. Племена, жившие на территории современной Мексики и северо-востока США, очевидно, были первыми, а затем разведение подсолнечника распространилось даже до территории современной Канады. Из семян подсолнечника делали масло, которое использовали для еды и для умащения тела и волос. Из лепестков изготавливали краску и, конечно же, уже в то время цветки подсолнечника связывали с солнцем и использовали в религиозных обрядах. Ирокезы считали, что первые подсолнухи выросли из ног Первой женщины, родившей волшебных близнецов, один из которых и создал наш мир. Подсолнухи использовали в своих обрядах и инки, для которых солнце было величайшим богом.

В XVI веке испанские завоеватели привезли чудо-семена в Европу. Об этом меньше пишут и вспоминают, чем, скажем, о появлении в Старом Свете картофеля и томатов, и это понятно. Картошка, помидоры, какао, сахарный тростник в корне изменили питание европейцев, произвели настоящую революцию. А подсолнечное масло не так уж было нужно — в конце концов, большая часть западной и особенно южной Европы уже много веков использовала оливковое масло — одну из основ европейской цивилизации. Кое-где подсолнечное масло делали, но особенного распространения оно не получило. Зато красота этих необыкновенных цветов с XVII века, ещё задолго до Ван Гога, привлекала художников. Уже в 1633 году Антонис Ван Дейк написал свой автопортрет вместе с огромным подсолнухом. Художник демонстрирует нам висящую у него на груди золотую цепь, очевидно подарок короля Карла I, а цветок как будто бы освещает и лицо автора, и доставшуюся ему награду.

Так как особых возможностей для хозяйственного применения подсолнечника на Западе не нашлось, его разведение постепенно начало сдвигаться восточнее — в те места, где об оливковых деревьях ничего не знали. Так подсолнухи начали расти на землях современной Украины и России. Судя по всему, в XVIII–XIX веках на юге Российской империи в крестьянских огородах росли подсолнухи — семечки уже начинали лузгать, а где-то, возможно, и пытались выдавливать из них масло. Но всё это были отдельные, плохо фиксируемые попытки. Россия, Украина, Беларусь, как и многие другие страны Восточной и Северной Европы, принадлежали к тому региону, где основным маслом всегда считалось коровье. Но для многочисленных постных дней коровье масло явно не подходило — и тогда использовали льняное или конопляное.

Рождение подсолнечного масла

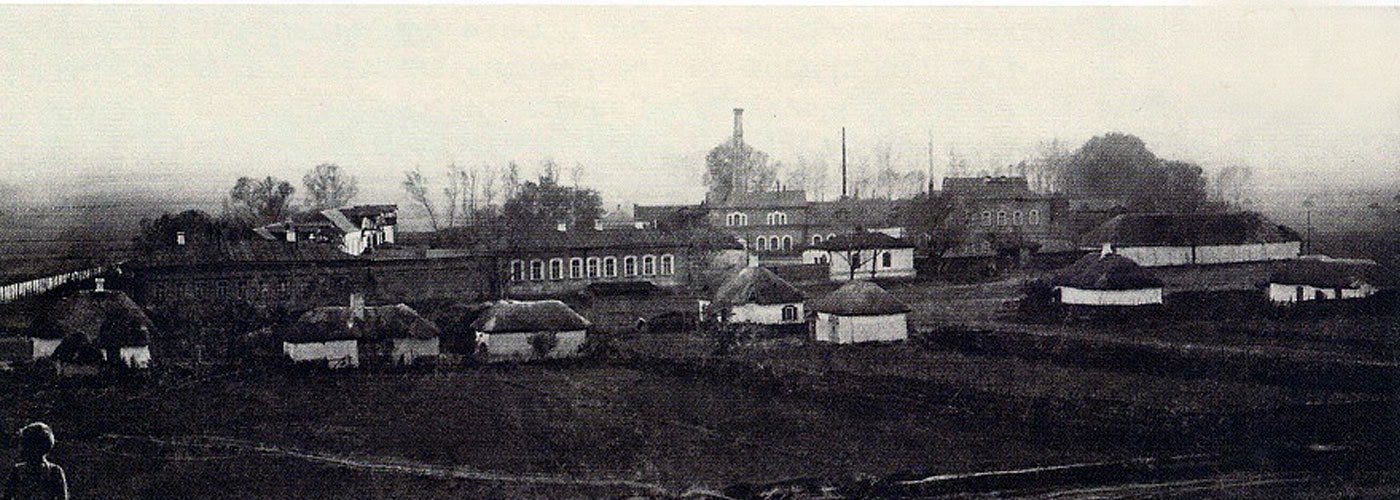

Но вот в 1829 году в Воронежской губернии, в селе Алексеевка, крепостной графа Шереметева Даниил Бокарёв совершил удивительный переворот. Бокарёв родился и жил в Тульской губернии, но чем-то провинился, и его в наказание отправили в южные владения Шереметевых, чьи земли были огромными. Может быть, дело было как раз в этом насильственном переезде на юг. Подсолнухи, казавшиеся здешним жителям чем-то само собой разумеющимся, должны были привлечь внимание пришельца из более северной губернии. Бокарёв высадил у себя в огороде подсолнухи, срезал их головки, высушил и вышелушил семена, соорудил маслобойную машину и… получил подсолнечное масло.

Графы Шереметевы, конечно, были крепостниками, спокойно вершившими судьбами своих крестьян. Кто-то из них отличался заботой о своих людях, кто-то был безжалостным эксплуататором, но практически все они прекрасно понимали, что «принадлежащие» им таланты надо развивать. Именно поэтому ещё в XVIII веке из крепостных Шереметевых вышла целая династия российских художников и архитекторов Аргуновых, которым давали возможность учиться и даже ездить в Италию — чтобы потом их произведения радовали глаз хозяев и гостей в многочисленных дворцах и поместьях. В 1801 году Николай Петрович Шереметев дал вольную замечательной актрисе Прасковье Жемчуговой и всей её семье — и женился на своей бывшей крепостной.

Открытию Бокарёва был дан ход, потому что оно должно было принести большую выгоду. В 1833 году купец Папушин получил разрешение графа и построил на его земле первый маслобойный завод. Главным «организатором» этого завода был Бокарёв, который вскоре уже завёл свой заводик, а потом ещё несколько. Мы не знаем, как дальше сложилась его судьба, но легко предположить, что он выкупился на волю за большие деньги и затем продолжил своё дело. Его внуки уже завели в Алексеевке завод с маслобойными машинами, работавшими на пару, а правнук был достаточно богат — и просвещён, — чтобы дать деньги на создание купеческого клуба, где проходили театральные представления, была бильярдная и библиотека.

После этого производство подсолнечного масла распространилось сначала по Европе, а потом — вместе с эмигрантами из России — вернулось в Америку.

Цветок-символ: от Морриса до Ван Гога

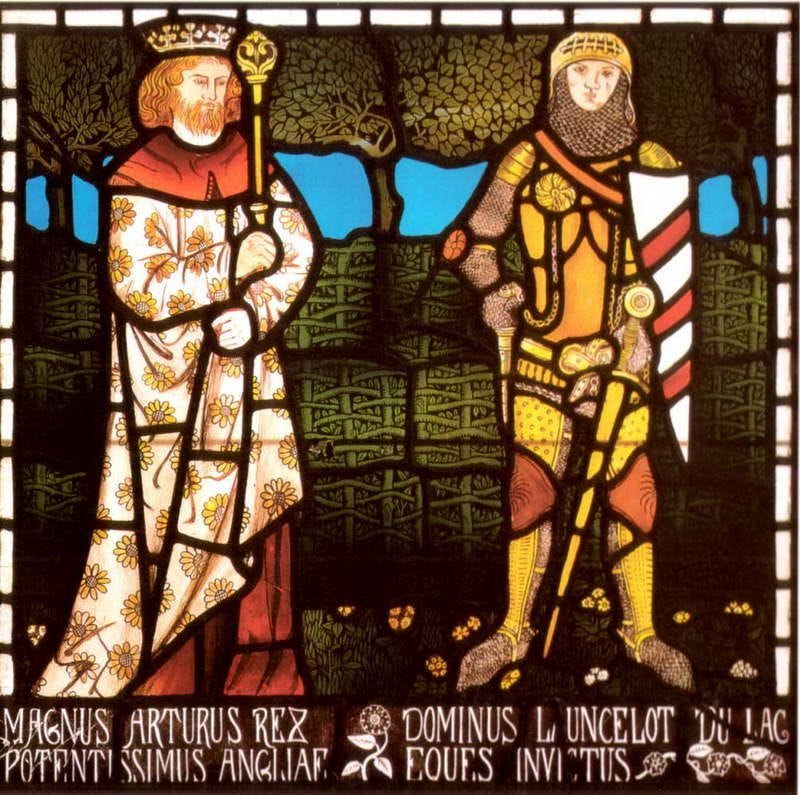

Знал ли обо всём этом Уильям Моррис? Вряд ли. Во всяком случае, такие материалистические подробности его не должны были интересовать. Подсолнух для него был образом, прекрасным символом, связанным с солнцем и светом. И надо сказать, что этот символ становился всё более и более популярным. Художники движения «Искусств и ремёсел», вдохновлённые идеями Морриса, любили изображать подсолнухи. Сам Моррис ещё не раз возвращался к этому прекрасному цветку. В 1862 году, проектируя дом по заказу богатого жителя Йоркшира, он сделал там стилизованный под средневековье витраж, изображавший короля Артура и сэра Ланселота. Одеяние короля было всё покрыто подсолнухами…

Дальше — больше. Древний миф о нимфе Клитии, безответно влюблённой в бога Аполлона, говорил о том, что в конце концов бог сжалился над несчастной и превратил её в цветок. Считалось, что это был гелиотроп, который вечно поворачивает голову за солнечным богом. Как легко догадаться, в конце XIX века уже никому не были интересны не слишком романтические гелиотропы, и Клития в представлении людей того времени превратилась в подсолнух.

Оскар Уайльд и другие сторонники «искусства ради искусства» будут считать подсолнух своим символом, очевидно, совершенно не задумываясь о том, как можно использовать его семечки. Для них это был просто прекрасный, солнечный цветок. Таким он будет на картинах Ван Гога и многих других художников. Так причудливо раздвоилась судьба этого древнего цветка, ставшего символом красоты и солнца и одновременно — основой целой отрасли промышленности.